Multimodalität

Erstellt am: 19.05.2015 | Stand des Wissens: 11.08.2023

Synthesebericht gehört zu:

Multimodalität wird durch den Anteil an Verkehrsteilnehmern, die in einem vorgegebenen Zeitraum verschiedene Verkehrsmittel nutzen, beschrieben [vgl. Chlond13, S. 275]. Im Gegensatz zu der wegebezogenen Beschreibung vom Mobilitätsverhalten durch den Modal Split (Verkehrsaufkommen), ist Multimodalität als eine personenbezogene Größe zu verstehen [vgl. Chlond13, S. 276].

Untersuchungen zur Quantifizierung des multimodalen Verkehrsverhaltens von Personengruppen unterscheiden sich durch:

- die Definitionen des Begriffes Multimodalität (bezüglich Anzahl der Verkehrsmittel, Betrachtungszeitraum) sowie

- die Datengrundlage.

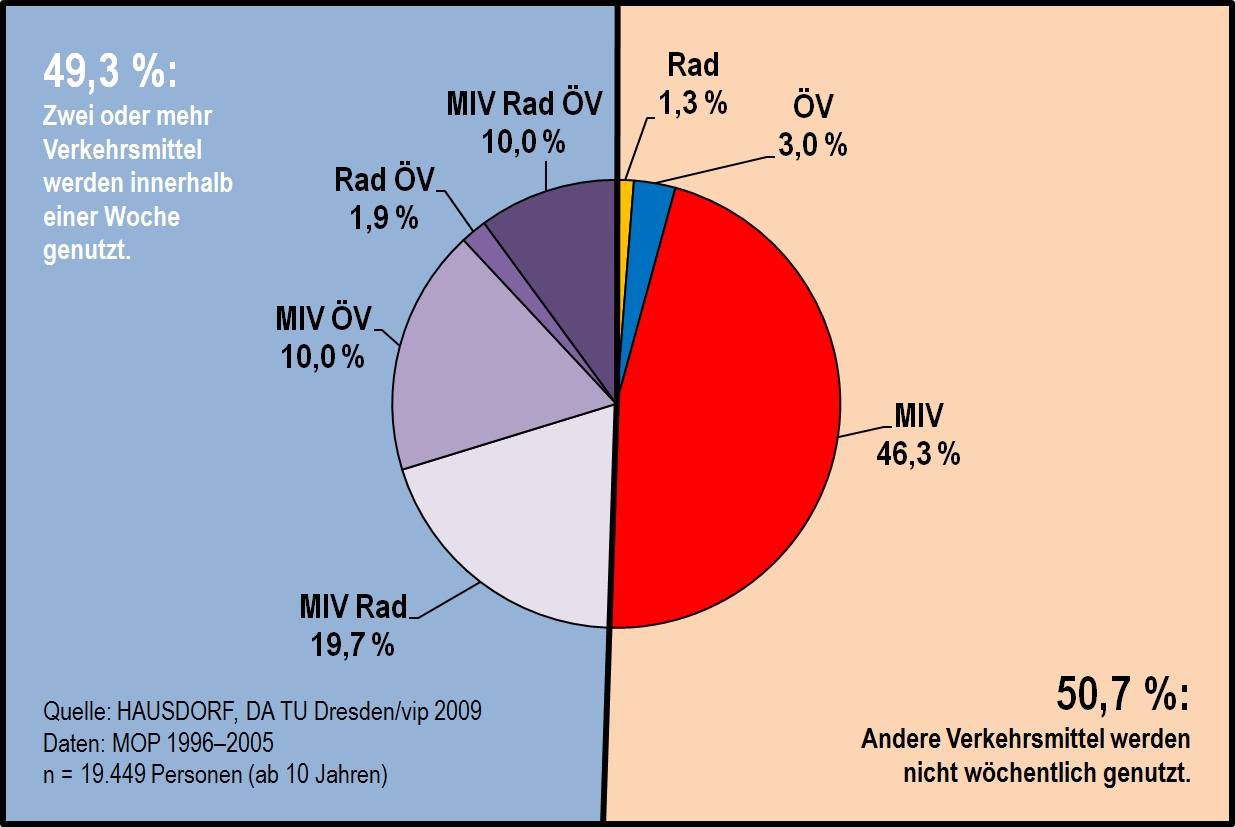

In [Interde10, S. 24] werden als monomodal diejenigen beschrieben, die innerhalb einer Woche üblicherweise mit nur einem Verkehrsmittel unterwegs sind, das heißt seltener als einmal in der Woche ein zweites Verkehrsmittel nutzen. Nach dieser Definition beträgt der Anteil multimodaler Personen rund 50 Prozent (bezogen auf eine Woche). Als Datengrundlage dienen die Ergebnisse des Deutschen Mobilitätspanels (MOP). Die daraus abgeleitete Charakterisierung der mono- und multimodalen Personengruppen wird Abbildung 1 dargestellt.

Bei der Gruppe der in der Abbildung 1 dargestellten multimodalen Nutzer zweier Verkehrsmittel (Rad und ÖV, MIV und ÖV, MIV und Rad) wird jedes der Verkehrsmittel mindestens einmal pro Woche genutzt. Die Gruppe der restlichen 10 Prozent multimodaler Verkehrsteilnehmer nutzt jedes der drei Verkehrsmittel in der Regel mindestens einmal pro Woche [Interde10, S. 25].

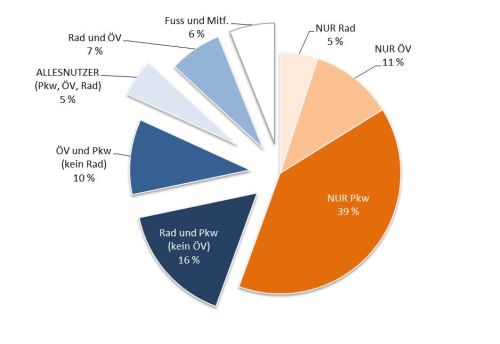

In Abbildung 2 sind die gleichen Daten, nach einer anderen Einteilung dargestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Einteilung von multi- und monomodalen Verkehrsteilnehmern ergibt sich ein niedrigerer Anteil der Multimodalen von 38 Prozent. Die unterschiedlichen Anteile beim Vergleich der beiden Abbildungen nach zeigen die Problematik der verschiedenen Ansätze zur Betrachtung von multimodalem Verkehrsverhalten. In der ersten Arbeit [Interde10] werden sowohl multimodale als auch monomodale Fußwege nicht berücksichtigt. Außerdem werden alle MIV-Wege als Fahrer und Mitfahrer zusammengefasst. Im Gegensatz dazu schließt die zweite Arbeit [Chlond13] monomodale Fußwege und MIV-Wege als Mitfahrer in die Betrachtung mit ein.

Abbildung 2: Einteilung der deutschen Bevölkerung im Alter von über 10 Jahren nach der Verkehrsmittelnutzung im Verlauf einer Woche auf Grundlage von Daten des Deutschen Mobilitätspanels (Stand 01.10.2012) [vgl. Chlond13, S. 279]

Abbildung 2: Einteilung der deutschen Bevölkerung im Alter von über 10 Jahren nach der Verkehrsmittelnutzung im Verlauf einer Woche auf Grundlage von Daten des Deutschen Mobilitätspanels (Stand 01.10.2012) [vgl. Chlond13, S. 279]Im Gegensatz zum Pkw, der als "Universalverkehrsmittel" eingestuft wird [vgl. Fran04, S. 106; Chlond13, S. 280], zeigen der Öffentliche Verkehr (ÖV) und das Rad gewisse räumliche oder wegezweckspezifische Bereiche auf, in denen sie jeweils, gegenüber den übrigen Verkehrsmittelarten, verstärkt genutzt werden. So zeigt der ÖV eine besondere Eignung für Pendelwege aber auch für sonstige Wege sowohl in die Stadt (zum Beispiel zum Einkaufen) als auch in Stadtkernen. Ferner tritt die multimodale ÖV-Nutzung generell in urbanen Räumen auf. Dahingegen lässt sich eine verstärkte Fahrradnutzung nach dem Raumtyp nicht feststellen. Sowohl in ländlichen als auch in städtischen Bereichen wird das Fahrrad insbesondere für Wege im Nahbereich genutzt. [vgl. BMP03; Chlond13]