Mobilitätsmuster älterer Menschen

Erstellt am: 12.08.2012 | Stand des Wissens: 05.08.2019

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Ältere Menschen verhalten sich bezüglich der Verkehrsmittelwahl, der Umsetzung von Ortsveränderungen, der Wegezahl und Wegezwecke sowie durch fortschreitende Digitalisierung der Mobilitätsdienste anders als andere Personengruppen. Sie haben differenzierte Ansprüche sowie Mobilitätsbedürfnisse.

Die Mobilität älterer Menschen wird insbesondere von den folgenden Faktoren beeinflusst [Moll02; Ap07; FlMo01]:

- Raumstruktur: In ländlichen Gebieten werden weniger und kürzere Wege von älteren Personen mit überwiegend nur einem Wegezweck durchgeführt. In Städten hingegen legen Ältere häufiger Wegeketten, das heißt Wege mit mehr als einem Wegezweck, zurück.

- Gesundheit: Mit zunehmendem Alter kommt es zur Verlagerung der Verkehrsmittelnutzung. Dabei erlangen der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sowie das zu Fuß gehen eine größere Bedeutung, denn ab einem bestimmten Grad der physischen Einschränkung oder der Einnahme von Medikamenten können Ältere nicht mehr selbst Pkw fahren.

- soziales Umfeld: Bestehen soziale Kontakte zu Familie oder Freunden beziehungsweise wohnen diese in der Nähe, sind ältere Personen mobiler.

- Wohnumfeld: Ein hohes Sicherheitsgefühl im Wohnumfeld sowie die multifunktionale Ausstattung des Wohnumfeldes mit altersgerechten Versorgungseinrichtungen führen zu einer erhöhten nahräumlichen Mobilität im Alter.

- Begleiter: Die Zahl der Wege von Älteren, die einen Hund besitzen, ist höher. Die Zahl begleiteter Wege von Älteren bleibt unverändert.

Die Abbildung 1 zeigt die Wegezwecke nach Alter und Geschlecht an einem Stichtag. In der Gruppe der 70-Jährigen und älter wird deutlich, dass bedingt durch den Berufsausstieg die Wegezwecke Arbeit, Ausbildung sowie dienstliche Wege an Gewicht verlieren. Häufige Wegezwecke sind demnach Freizeit, Einkauf und private Erledigungen. Dabei gibt es nur leicht variierende Unterschiede zwischen den Geschlechtern beziehungsweise zwischen den Altersgruppen der 70- bis 79-Jährigen und der über 80-Jährigen [Nobi18, S.64].

Abbildung 1: Wegezwecke nach Alter und Geschlecht [Nobi18, S. 64]

Charakteristisch für das Mobilitätsverhalten älterer Kraftfahrer ist zum einen die Reduktion der Gesamtfahrleistung [KuJa09]. Zum anderen meiden sie risikoreiche Situationen. Ältere Autofahrer fahren beispielsweise seltener bei schlechten Wetterbedingungen, während des Berufsverkehrs oder bei Nacht [Ball98; Schlag08]. Typisch für ältere Autofahrer ist zudem eine Abnahme von Normverstößen, wie etwa Geschwindigkeitsübertretungen und Fahren unter Alkoholeinfluss [LaKo06; LyFe02]. Die Abbildung 2 veranschaulicht die Fahrten nach Tagesstrecke, Altersgruppe sowie Geschlecht in Deutschland. Es ist deutlich erkennbar, dass sich die Tagesstrecke der älteren Männer ab etwa 70 Jahre deutlich verringert hat, aber sie legen immer noch mehr Kilometer zurück als ältere Frauen [Nobi18, S.52].

Abbildung 2: Fahrten nach Tagesstrecke, Altersgruppe und Geschlecht in Deutschland [Nobi18, S. 52].

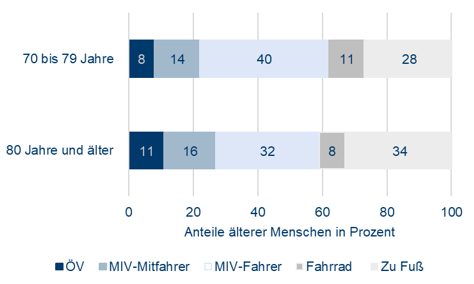

Aufgrund der Inhomogenität der Personengruppe der über 70-Jährigen zeigt sich zudem ein differenziertes Mobilitätsverhalten hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl. Es bestehen Unterschiede in der Verkehrsmittelwahl zwischen den jüngeren Älteren (70 bis 79 Jahre) und den Hochbetagten (ab 80 Jahren). Aus der Abbildung 3 geht hervor, dass der Nutzungsanteil des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) als Fahrer mit zunehmendem Alter sinkt. Jedoch erhöht sich das zu Fuß gehen von 28 Prozent bei den 70 bis 79-Jährigen auf 34 Prozent bei den über 80-Jährigen. Hochbetagte nutzen zudem häufiger den ÖPNV und weniger das Rad als jüngere Ältere. Der Anteil der MIV-Mitfahrer steigt mit dem Alter [Nobi18].

Abbildung 3: Verkehrsmittelwahl nach Altersgruppen in Prozent (Angaben in Prozent mit Rundungsdifferenzen) [eigene Darstellung nach Nobi18, S. 50]

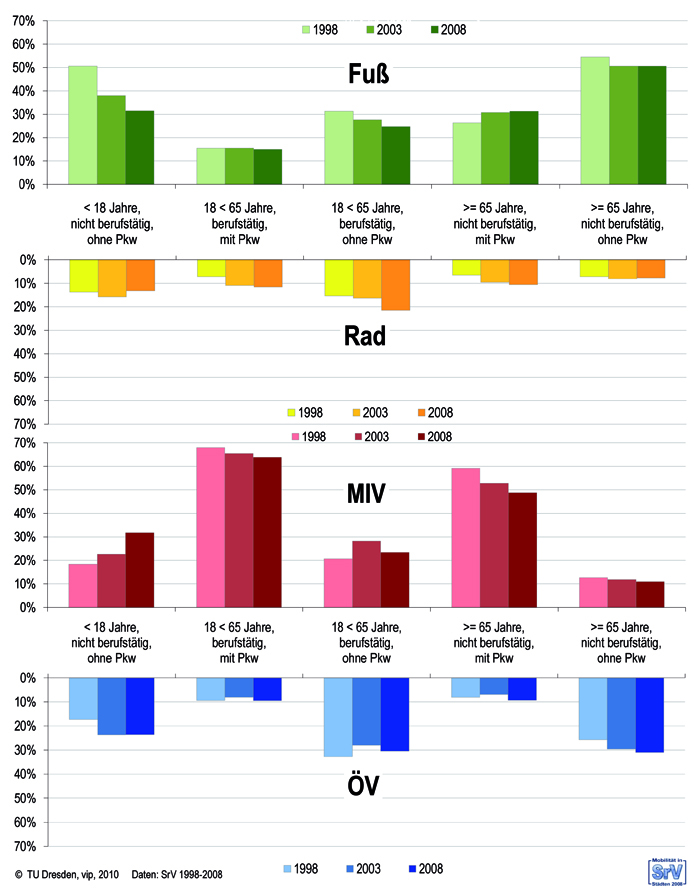

Abbildung 4: Entwicklung des Modal Split nach verkehrssoziologischen Personengruppen [DVWG11, S. 168, Abb. 12; Ahrens10] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abbildung 4: Entwicklung des Modal Split nach verkehrssoziologischen Personengruppen [DVWG11, S. 168, Abb. 12; Ahrens10] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Bezüglich des Fahrverhaltens weisen ältere Autofahrer Besonderheiten auf. So wiesen [PoWh02] nach, dass diese langsamer fahren und stufenweise bremsen und beschleunigen. Buld et al. [BuHoKr06] untersuchten die fahrerische Leistung verschiedener Altersgruppen beim Auffahren auf die Autobahn im Fahrsimulator. Auch hier zeigte sich, dass ältere Kraftfahrer langsamer fahren und häufig stärker bremsen als die Testfahrer der anderen Altersgruppen.

Ältere Menschen sind auch immer weniger multimodal unterwegs. Ihr Anteil liegt bei nur 17 Prozent, während alle jüngeren Altersgruppen Werte von 32 Prozent und mehr aufweisen (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Mono- und multimodale Altersgruppen [Nobi18, S. 57]

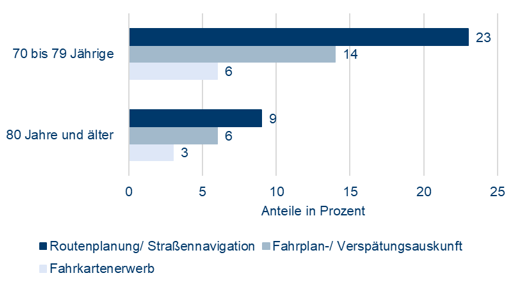

Die Altersgruppe der 70 bis 79-Jährigen sowie die über 80-Jährigen nutzen diverse Angebote wie beispielsweise Carsharing kaum bis gar nicht (weniger als ein Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland) [Nobi18, S. 84]. Eine Ursache dafür kann die immer weiter fortschreitende Digitalisierung von Mobilitätsdiensten sein, mit der manche Hochbetagte noch nicht ganz so vertraut sind wie die jüngeren Generationen. Die Nutzung der digitalen Mobilitätsdienste sinkt ebenfalls mit dem Alter (siehe Abbildung 6). Die 70 bis 79-Jährigen setzen die digitalen Dienste einigermaßen für die Routenplanung/ Straßennavigation (23 Prozent) und Fahrplan-/ Verspätungsauskunft (14 Prozent) ein. Fahrkarten über das Internet werden nur von sechs Prozent der Altersgruppe erworben. Die Hochbetagten nutzen nur in den wenigsten Fällen die digitalen Mobilitätsdienste [Nobi18, S.124].

Abbildung 6: Nutzung digitaler Mobilitätsdienste nach Altersgruppen [eigene Darstellung nach Nobi18, S. 124]

Abbildung 6: Nutzung digitaler Mobilitätsdienste nach Altersgruppen [eigene Darstellung nach Nobi18, S. 124]