Sicherheit an Bahnübergängen

Erstellt am: 20.10.2003 | Stand des Wissens: 05.03.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

Bahnübergänge sind höhengleiche Kreuzungen der Verkehrsträger Straße und Schiene. Es handelt sich dabei um ein historisch gewachsenes System, wobei zunächst verkehrsarme Wege und Straßen ebenfalls verkehrsarme Bahnlinien kreuzten. Mit wachsendem Verkehrsaufkommen erfolgte eine Anpassung an die neuen Erfordernisse. [BMVBS98, S. 9] Obwohl die Anzahl an Bahnübergängen mit steigender Geschwindigkeit abnimmt, umfasste allein das Netz der Deutschen Bahn AG (DB AG) im Jahr 2022 13.624 Bahnübergänge [VDV22c]. Hinzu kommen weitere Bahnübergänge anderer (nichtbundeseigener) Bahnen, beziehungsweise Industriebahnen.

Grundsätzlich ist jeder Bahnübergang technisch mit dem Andreaskreuz gesichert und gekennzeichnet, das dem Schienenverkehr Vorrang vor dem Straßenverkehr einräumt [StVO, Paragraf 41 Zeichen 201]. Dieses absolute Vorfahrtsrecht ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Schienenfahrzeuge aufgrund ihrer Spurführung nicht ausweichen können und bereits in niedrigem Geschwindigkeitsbereich einen vergleichsweise langen Bremsweg haben. Zusätzlich können die beiden Verkehrsströme mit Halb- oder Vollschranken zeitlich entkoppelt werden. Starke Verkehrsströme bedingen eine räumliche Entkopplung mittels Unter- oder Überführungen (sogenannte höhenfreie Kreuzungen). [EBKrGa, Paragrafen 1 und 14]

Sicherungsarten von Bahnübergängen

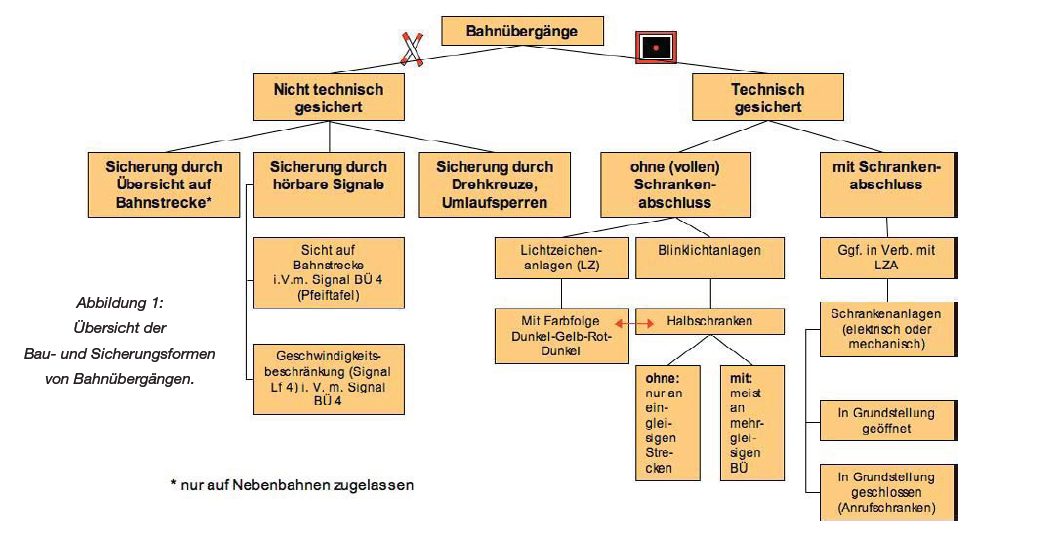

Die Sicherungsart der Bahnübergänge richtet sich nach der Geschwindigkeit auf der Schiene, dem Verkehrsaufkommen auf der Straße und nach den örtlichen Gegebenheiten [Reic01, S. 46]. Strecken, die von Zügen mit Geschwindigkeiten über 160 Kilometern pro Stunde befahren werden, dürfen keine höhengleichen Kreuzungen der Verkehrsträger Straße und Schiene aufweisen [DBAG19g]. Überlegungen, aus Kostengründen von dieser Verfahrensweise abzuweichen und Bahnübergänge auch bei höheren Streckengeschwindigkeiten zuzulassen, wurden von einer Studie im Auftrag des damaligen Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (heute BMVI) vor allem aus Sicherheitsgründen prinzipiell zurückgewiesen. [BMVBS98, S. 57 ff.]. Sämtliche Regelungen zur Gestaltung von Bahnübergängen finden sich in Paragraf 11 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO).

Abb. 1: Bahnübergänge, Bau- und Sicherungsformen [Ende06a, S. 50](Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 1: Bahnübergänge, Bau- und Sicherungsformen [Ende06a, S. 50](Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Bahnübergänge bilden ein heterogenes System mit einem weiten Spektrum an Sicherungsarten. Über 70 Prozent der Bahnübergänge der DB AG sind technisch gesichert [VDV22c].

Bahnübergänge bilden ein heterogenes System mit einem weiten Spektrum an Sicherungsarten. Über 70 Prozent der Bahnübergänge der DB AG sind technisch gesichert [VDV22c].

Ein vergleichsweise hoher Anteil nichttechnisch gesicherter Bahnübergänge ist weiterhin nur per Sichtkontrolle der Fahrzeugführer und durch akustische Warnsignale (Pfeifen) des Schienenfahrzeugs gesichert. Vor allem bei Kreuzungssituationen mit unzureichender Sicht ist das Kollisionsrisiko besonders hoch, da die Pfeifsignale überhört oder nicht an der richtigen Stelle abgegeben werden können. Aus diesen Gründen werden Änderungen bestehender Vorschriften angestrebt. [Spec13, S. 32 ff.; ScBa13, S. 38 ff.] Ebenfalls problematisch erscheint aus heutiger Sicht das Konzept der "Anrufschranke", das nach wie vor bei etwa 480 schwach frequentierten Bahnübergängen deutschlandweit vorzufinden ist [DEBU20]; hier ist die Schranke im Normalfall geschlossen. Nach Anforderung mithilfe einer Wechselsprechanlage wird diese durch den Bediener freigegeben, wodurch die Sicherung des Bahnübergangs faktisch aufgehoben wird [OeBu].

Alle technisch nicht gesicherten Bahnübergänge werden dreimal im Jahr einer Überprüfung unterzogen, die technisch gesicherten erfahren zweimal jährlich eine sicherheitstechnische Kontrolle. Darüber hinaus findet in einem zwei- bis vierjährigen Turnus eine sogenannte Bahnübergangsschau statt, die mit einer erneuten Beurteilung der örtlichen Verhältnisse verbunden ist, besonders im Hinblick auf eine angemessene Beschilderung. Zur Sicherung der Bahnübergänge wendet allein die DB AG bundesweit nach eigenen Angaben jährlich rund 170 Mio. EUR auf. Hinzu kommen weitere 340 Mio. Euro, die vom Bund und den Straßenbaulastträgern aufgebracht werden. [Zimm10a; Schum14; Schö14, S. 21 ff.; VwV-StVO, zu § 45 Abs. 3 (IV.)] Allerdings konnte die Zahl der Übergänge in den vergangenen Jahren unter anderem im Rahmen der durch die DB AG durchgeführten Beschleunigungsmaßnahmen kontinuierlich reduziert werden. Zwischen 2010 und 2020 sank der Bestand der Bahnübergänge um 21 Prozent [DEBU20]. Die Einrichtung neuer Bahnübergänge ist nach den Ausführungen des EBKrGa nur noch in Ausnahmefällen zulässig. [EBKrGa, § 2; Kunz13, S. 55]

Sicherheitslage bei höhengleichen Bahnübergängen

In den vergangenen Jahren ging die absolute Unfallzahl auf "höhengleichen Kreuzungen der Verkehrssysteme Straße und Schiene" konstant zurück [OeBu]. Nach Darstellungen der DB AG ist ein Großteil der Bahnübergangsunfälle auf das Fehlverhalten von Straßenverkehrsteilnehmern zurückzuführen,was mit Unaufmerksamkeit, Leichtsinn und Unkenntnis begründet wird [DB19i].

Bereits 1980 war von der Bundesregierung ein "Programm zur Beseitigung von höhengleichen Bahnübergängen" in die Wege geleitet worden, wobei hierfür bis 1996 erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden [BT82, S. 28; BT89, S. 56]. Die mit dem (Um-)Bau beziehungsweise der Beseitigung von Bahnübergängen verbundenen Kosten werden nach der heutigen gesetzlichen Regelung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EBKrGa) je zu einem Drittel von der Bahn, dem Bund und dem Straßenbaulastträger (Eigentümer der Straße) getragen. Diese Regelung gilt sowohl für die Errichtung technischer Sicherungsanlagen, etwa den Einbau einer Schranke oder Halbschranke, als auch für die Beseitigung von Bahnübergängen durch Unter- oder Überführungen. Die Kostenteilung hat zur Folge, dass kein Beteiligter alleine über Veränderungen entscheiden kann. [EBKrGa, §§ 3 und 13]

Forschung

In der Schweiz wird seit zur Sicherheit an Bahnübergängen geforscht, um die Sicherheit an Bahnübergängen zu verbessern und die durch Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmenden verursachten Unfälle zu reduzieren. Dafür werden die Ursachen der Unfälle analysiert, insbesondere die Beweggründe und die Möglichkeit, das Verhalten der Nutzenden der Bahnhofsübergänge zu beeinflussen. Das Ziel ist die Entwicklung eines Risikomodells, das die wichtigsten Risikoeinflussfaktoren berücksichtigt [FeHa21].

Auch in Deutschland Auch in Deutschland wird unter anderem im Auftrag des Eisenbahn-Bundesamtes das Optimierungspotential der Bahnübergangssicherung erforscht [OeBu].