Integraler Taktfahrplan in der Schweiz

Erstellt am: 29.07.2021 | Stand des Wissens: 29.07.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

Im Rahmen des so genannten Spinnerclubs entwickelte der Bauingenieur Samuel Stähli als Reaktion auf die abnehmende Konkurrenzfähigkeit der Schweizerischen Bundesbahnen im Jahr 1969 federführend Grundlagen für einen netzübergreifenden Taktfahrplan im Schienenverkehr der Schweiz. Die SBB, die einen Taktfahrplan nach dem niederländischen Vorbild zuvor noch abgelehnt hatte, ließ sich von dem Konzept überzeugen und realisierte 1982 erstmals einen integrierten Fahrplan mit stündlichem Takt auf allen Bahn- und Postautolinien. [WiMe10, S.35-40]

Dieses Konzept wurde alle zwei Jahre weiterentwickelt, bis 1987 in einer bundesweiten Volksabstimmung das Infrastrukturprogramm Bahn 2000 beschlossen wurde. [Schw20] Das mehrere Etappen umfassende Programm beinhaltete 136 Bauprojekte zur Qualitätssteigerung des Verkehrsträgers Schiene. Der geplante Projektumfang der ersten Etappe wurde aufgrund des strengen Kreditrahmens von circa 7,4 Milliarden Schweizer Franken zunächst deutlich reduziert. Im Jahr 2004 wurde die erste Etappe dann erfolgreich abgeschlossen. [BAV07]

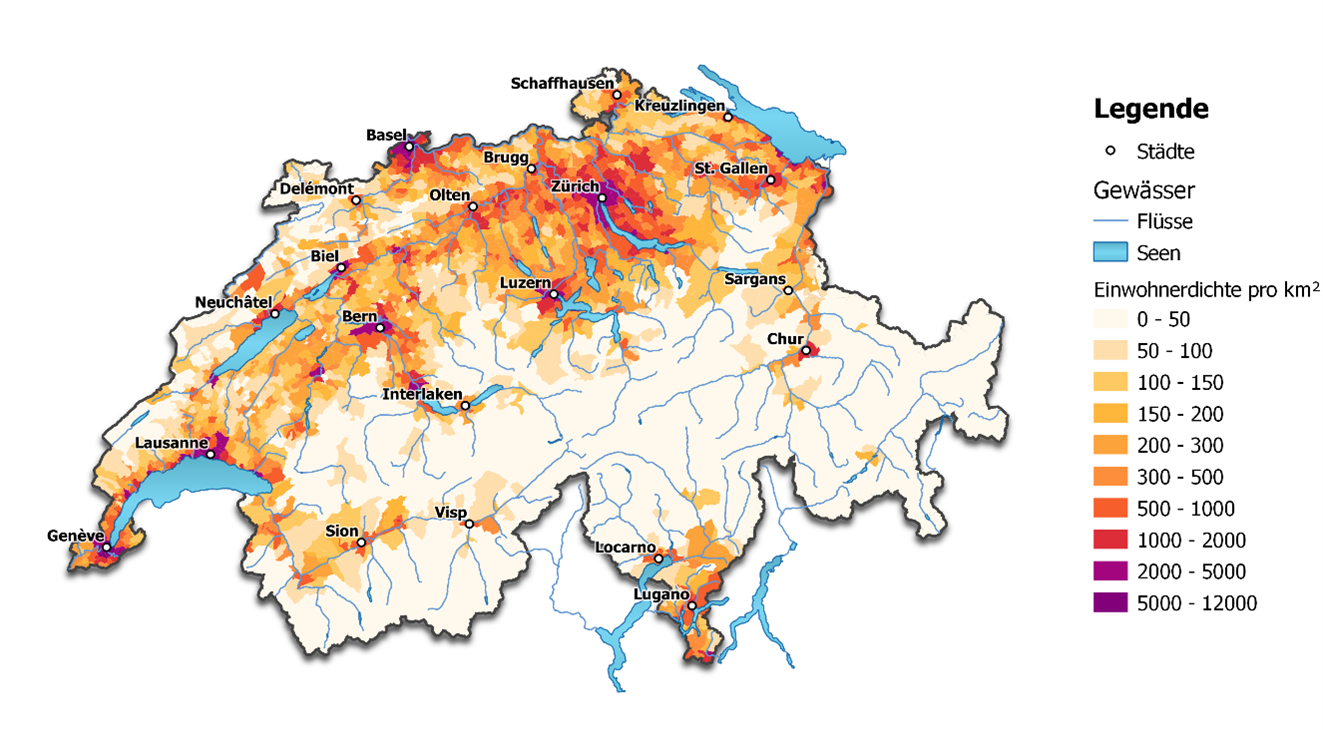

Die Schweiz ist für einen Integralen Taktfahrplan (ITF) gut geeignet, da das Hauptsiedlungsgebiet eher langgestreckt und wenig gebirgig ist. Die wichtigsten Knoten sind in etwa gleich weit voneinander entfernt, mit einer Fahrzeit zwischen benachbarten Städten von etwa einer halben Stunde. Dies illustriert Abbildung 1, wobei das Hauptsiedlungsgebiet die Städte Zürich, Basel, Bern, Luzern und Biel umfasst, mit Ausläufern nach Thun (Interlaken), St. Gallen, Lausanne und Genf.

Dieses Konzept wurde alle zwei Jahre weiterentwickelt, bis 1987 in einer bundesweiten Volksabstimmung das Infrastrukturprogramm Bahn 2000 beschlossen wurde. [Schw20] Das mehrere Etappen umfassende Programm beinhaltete 136 Bauprojekte zur Qualitätssteigerung des Verkehrsträgers Schiene. Der geplante Projektumfang der ersten Etappe wurde aufgrund des strengen Kreditrahmens von circa 7,4 Milliarden Schweizer Franken zunächst deutlich reduziert. Im Jahr 2004 wurde die erste Etappe dann erfolgreich abgeschlossen. [BAV07]

Die Schweiz ist für einen Integralen Taktfahrplan (ITF) gut geeignet, da das Hauptsiedlungsgebiet eher langgestreckt und wenig gebirgig ist. Die wichtigsten Knoten sind in etwa gleich weit voneinander entfernt, mit einer Fahrzeit zwischen benachbarten Städten von etwa einer halben Stunde. Dies illustriert Abbildung 1, wobei das Hauptsiedlungsgebiet die Städte Zürich, Basel, Bern, Luzern und Biel umfasst, mit Ausläufern nach Thun (Interlaken), St. Gallen, Lausanne und Genf.

Abb. 1: Bevölkerungsdichte der Schweiz 2019, eigene Darstellung

Abb. 1: Bevölkerungsdichte der Schweiz 2019, eigene DarstellungDurch die Inbetriebnahme der im Rahmen von Bahn 2000 fertiggestellten Neubaustrecke Mattstetten - Rothrist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h konnte die Fahrzeit zwischen den Hauptknoten Olten und Bern von 40 Minuten auf 26 Minuten gesenkt werden. Weitere Kantenzeiten wurden zum Beispiel durch den Einsatz von Neigetechnik soweit reduziert, dass 2004 erstmalig ein Halbstundentakt mit den Vollknoten Bern, Olten, Basel und Zürich zur vollen und halben Stunde möglich wurde (siehe Abbildung 1). Die Kantenzeiten nach Lausanne und Biel konnten mit den ersten Infrastrukturmaßnahmen noch nicht auf ein Vielfaches von 30 Minuten reduziert werden. Die Fahrzeit zwischen Lausanne und Bern wurde in diesem ersten Ausbauschritt des Knotensystems sogar bewusst von 66 Minuten [Schw85, S.210] auf 75 Minuten erhöht, um hier wie auch in Biel einen Knoten zur Viertelstunde vor und nach der vollen Stunde einrichten zu können.

Mit dem Abschluss der ersten Etappe von Bahn 2000 konnte die durchschnittliche Reisezeit um sieben Prozent gesenkt und die Pünktlichkeit der Züge verbessert werden, bei gleichzeitiger Steigerung der Betriebsleistung (Zugkilometer) um 30 Prozent. [BAV07a] Im Rahmen der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) und der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels 2007 wurde das Knotensystem um den Vollknoten Visp ergänzt. Darüber hinaus wurde ein Vollknoten in Interlaken eingerichtet (vgl. Abbildung 2).

Mit dem Projekt HGV-Anschluss kamen bis 2013 die Knoten Schaffhausen, Kreuzlingen und Sargans in der Ostschweiz hinzu [HGVAnG]. Mit dem 2009 beschlossenen Infrastrukturpaket ZEB (Zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur) sowie dem langfristigen Strategischen Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP) sollen bis 2025 eine weitere Kante zwischen Lausanne und Visp und ein neuer Vollknoten in Lugano entstehen. Darüber hinaus sollen die Kantenzeiten Basel - Biel, Olten - Biel und Biel - Lausanne auf Vielfache von 30 Minuten reduziert werden, sodass die Züge dort zur vollen und halben Stunde ein- und abfahren können. [BAV19a] Das Zielknotensystem der Schweiz ist in Abbildung 2 abgebildet.

Mit dem Abschluss der ersten Etappe von Bahn 2000 konnte die durchschnittliche Reisezeit um sieben Prozent gesenkt und die Pünktlichkeit der Züge verbessert werden, bei gleichzeitiger Steigerung der Betriebsleistung (Zugkilometer) um 30 Prozent. [BAV07a] Im Rahmen der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) und der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels 2007 wurde das Knotensystem um den Vollknoten Visp ergänzt. Darüber hinaus wurde ein Vollknoten in Interlaken eingerichtet (vgl. Abbildung 2).

Mit dem Projekt HGV-Anschluss kamen bis 2013 die Knoten Schaffhausen, Kreuzlingen und Sargans in der Ostschweiz hinzu [HGVAnG]. Mit dem 2009 beschlossenen Infrastrukturpaket ZEB (Zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur) sowie dem langfristigen Strategischen Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP) sollen bis 2025 eine weitere Kante zwischen Lausanne und Visp und ein neuer Vollknoten in Lugano entstehen. Darüber hinaus sollen die Kantenzeiten Basel - Biel, Olten - Biel und Biel - Lausanne auf Vielfache von 30 Minuten reduziert werden, sodass die Züge dort zur vollen und halben Stunde ein- und abfahren können. [BAV19a] Das Zielknotensystem der Schweiz ist in Abbildung 2 abgebildet.

![Abb. 2: Zielknotensystem der Schweiz bis 2030, eigene Darstellung in Anlehnung an [Eintrag-Id:538098, bearbeitet]. Zu den Bezeichnungen: An einem 0/30-Knoten halten die Züge zur vollen und zur halben Stunde. Usw. zielknotensystem.png](/servlet/is/538785/zielknotensystem.png) Abb. 2: Zielknotensystem der Schweiz bis 2030, eigene Darstellung in Anlehnung an [Wiki07, bearbeitet]. Zu den Bezeichnungen: An einem 0/30-Knoten halten die Züge zur vollen und zur halben Stunde. Usw.

Abb. 2: Zielknotensystem der Schweiz bis 2030, eigene Darstellung in Anlehnung an [Wiki07, bearbeitet]. Zu den Bezeichnungen: An einem 0/30-Knoten halten die Züge zur vollen und zur halben Stunde. Usw.