Schienenverkehrsinduzierte Lärmemissionen

Erstellt am: 27.06.2003 | Stand des Wissens: 05.12.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Wie bei den übrigen Verkehrsträgern ist auch der Betrieb von Eisenbahnen mit beträchtlichen Schallemissionen verbunden. Zwar stellt sich die hieraus resultierende subjektive Lärmbelästigung im direkten Vergleich mit straßen- und luftverkehrsseitig hervorgerufenen Geräuschentwicklungen als weniger belastend dar, dennoch fühlt sich gegenwärtig knapp ein Fünftel der deutschen Bevölkerung mindestens mittelmäßig durch bahnbetriebsbedingte Schallemissionsquellen beeinträchtigt (Abbildung 1) [BMUB17c, S. 51].

Abb. 1: Belästigung durch einzelne Lärmquellen, Bundesrepublik Deutschland, Online-Befragung, 2016 [BMUB17c, S. 51]

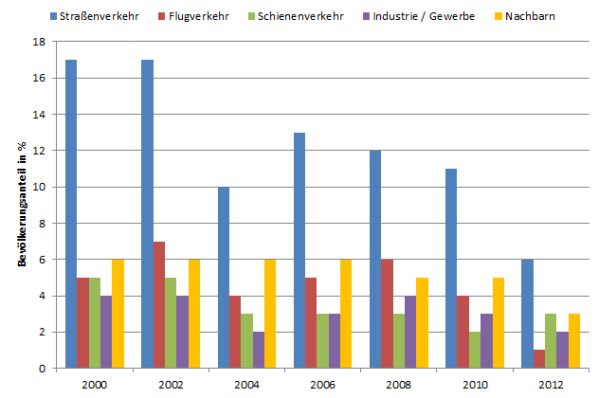

Die repräsentativen Befragungen des Umweltbundesamtes (UBA) zeigen in Abbildung 2, dass der "starke" Flug- sowie Straßenverkehrslärm in den letzten Jahren zunehmend schwächer wahrgenommen wurden. Damit rückt der Schienenverkehrslärm verstärkt in den Fokus. Da im Jahr 2014 die Erhebungsmethodik durch das UBA von der persönlichen Befragung auf die Online-Befragung umgestellt wurde und damit eine deutliche Erhöhung der Lärmbelastung einher ging, wurde die Zeitreihe in Abbildung 2 nicht fortgeschrieben [BMUB17c, S. 51].

Abb. 2: Starke subjektive Lärmbelästigung nach Lärmquellen, Bundesrepublik Deutschland, persönliche Befragung (Eigene Darstellung, Daten entnommen aus [BMUB13, S. 52])

Abb. 2: Starke subjektive Lärmbelästigung nach Lärmquellen, Bundesrepublik Deutschland, persönliche Befragung (Eigene Darstellung, Daten entnommen aus [BMUB13, S. 52])Ungeachtet der im Vergleich zum Kfz-Verkehr deutlich geringeren Relevanz eisenbahninduzierter Lärmemissionen haben auch sie bei den betroffenen Bevölkerungsteilen umfassende Folgewirkungen. Bereits um die Jahrtausendwende wurden zahlreiche Befragungen durchgeführt, die ergaben, dass Eisenbahnlärm neben den subjektiv empfundenen Belästigungen insbesondere Aktivitätsstörungen hervorrufen kann. Diese erstrecken sich von einer Behinderung aktiver sowie passiver Kommunikation über Konzentrations- und Entspannungsbeeinträchtigungen bis hin zu Schlafstörungen. Darüber hinaus sind psycho-vegetative Reaktionen wie Erschrecken, Nervosität oder Kopfschmerzen bzw. erzwungene Verhaltensänderungen zu verzeichnen. [Schr03a, S. 18 f.] Im April 2011 startete die Lärmwirkungsstudie NORAH Noise-Related Annoyance, Cognition and Health, die auf eine repräsentative und wissenschaftlich abgesicherte Beschreibung der Auswirkungen des Verkehrslärms auf die Gesundheit und Lebensqualität der betroffenen Wohnbevölkerung abzielt. [Gusk11, S. 1]

Lärmursachen und -quellen

Die wesentlichen Geräuschquellen des Schienenverkehrs sind

- die Rollgeräusche des Rad-Schiene-Kontakts,

- aerodynamische Geräusche bei Geschwindigkeiten über 200 Kilometer pro Stunde,

- Geräusche der Antriebs- und Hilfsaggregate im niedrigen Geschwindigkeitsbereich (Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV, Rangier- und Bahnhofsbetrieb),

- Kurvenquietschen bzw. -kreischen (ÖPNV, Umfeld [Rangier]bahnhof),

- Brems-, Anfahr- und Rangiergeräusche (ÖPNV, Umfeld [Rangier]bahnhof) sowie

- akustische Signale (z. B. Pfeifen an unbeschrankten Bahnübergängen)

Auf der Strecke dominiert im überwiegend gefahrenen Geschwindigkeitsbereich das Rollgeräusch [BMVI15m, S. 15]. Es resultiert aus dynamischen Vorgängen im Kontaktbereich Rad-Schiene. Seine Intensität ist im Wesentlichen abhängig von der Fahrgeschwindigkeit, Rauigkeit der Laufflächen von Rad und Schiene und Fahrbahnart (Schienenform, dynamische Eigenschaften von Schienenbefestigungen und Zwischenlagen und einer möglicherweise vorhandenen Schienenbedämpfung) [Kali10a, S. 619]. Die Oberflächengüte der Radlauffläche wird maßgeblich von der Art der Bremsen bestimmt: die bei modernen Reisezugwagen üblichen Scheibenbremsen schonen durch ihre spezifische Konstruktion die Radlaufflächen. Die standardmäßig in Güterwagen installierte und deutlich günstigere Klotzbremse, deren herkömmliche Grauguss-Bremssohlen direkt auf die Radlauffläche einwirken, verursacht dadurch zunächst Fehlstellen auf den Rädern und infolgedessen Unebenheiten auf der Gleisoberfläche. Da zudem Güterzüge hauptsächlich nachts verkehren und längere Passierzeiten aufweisen, ist der Schienengüterverkehr, wie bereits angedeutet, das größte Lärmproblem der Eisenbahn [Brei02a, S. 343; DBAG01a, S. 139 f.].

Vor allem direkte Anwohner von Eisenbahninfrastrukturanlagen laufen Gefahr, starke Beeinträchtigungen zu erleiden, da sie neben dem steil ansteigenden Geräuschimmissionspegel bei einer Zugvorbeifahrt weiteren Störfaktoren wie beispielsweise Erschütterungen, Staubaufwirbelungen und akustischen Begleiterscheinungen von Instandhaltungsarbeiten ganz besonders ausgesetzt sind. Wissenschaftliche Studien deuten an, dass insbesondere nächtliche Schienenverkehrsbewegungen, die durch einen vergleichsweise hohen Güterzuganteil gekennzeichnet sind, aufgrund ihrer starken Beeinflussung des menschlichen Schlafverhaltens deutliche Gesundheitsrisiken bergen. Hohe Schallspitzenpegel und die regelmäßig wiederkehrenden Störungen könnten, anders als der Straßen- und Luftverkehr, gar als eine größere Nachtruhebeeinträchtigung angesehen werden [MeSch10, S. 219 ff.; Pern10]. Um die negativen Auswirkungen des Schienenverkehrs auf die Lebensqualität der Bevölkerung möglichst gering zu halten, ist angesichts dieser Erkenntnisse auch den eisenbahnbetrieblichen Lärmemissionen erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

Die aus Umweltschutz- und Effizienzgründen von der Politik angestrebte Verkehrsverlagerung des Personen- und Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene führt zu weiteren Lärmbelastungen von bereits stark verlärmten Eisenbahnkorridoren. Zur Erlangung der notwendigen Akzeptanz der Bevölkerung für Aus- und Neubauprojekte oder auch nur für Auslastungssteigerungen auf vorhandenen Eisenbahnstrecken spielt die Schienenverkehrslärmminderung eine wichtige Rolle. [BMVI15m, S. 1]

Reduktion von Schienenverkehrslärm

Konventioneller Lärmschutz besteht in der Anwendung von Schallschutzmaßnahmen im Transmissions- bzw. Immissionsbereich wie der Errichtung von Schallschutzwänden oder dem Einbau von Schallschutzfenstern. Die effektivste Maßnahme des Lärmschutzes ist die Schallreduktion an der Quelle. Um die stärkste Lärmquelle, das Rollgeräusch des Rad-Schiene-Kontakts, zu mindern, wurden folgende Maßnahmen an Rädern, Fahrzeugen, Schienen sowie am Fahrweg getestet, angewandt bzw. werden derzeit weiterentwickelt:

- nur noch Güterwagenzulassung nach TSI Lärm

- Umrüstung von Bestandsfahrzeugen auf bis zu 10 Dezibel(A) leisere Verbundstoffbremssohle (K- und LL-Bremssohlen)

- Einbau von Radabsorbern, die rollgeräuschmindernd wirken

- Entdröhnung von Brücken

Letztgenannter Punkt sowie weitere Maßnahmen (z. B. Schleifen von Schienenköpfen, Einbau von Schallschutzfenstern, Errichtung von Schallschutzwällen) werden bereits im Rahmen eines Lärmsanierungsprogramms umgesetzt [BMVI15m, S. 38 ff.].

Migrationsprobleme

Grundsätzlich ist festzustellen, dass schon ein umfangreiches Spektrum an Lärmreduktionstechnologien und -maßnahmen bis zur Einsatzreife entwickelt wurde und auch seit längerem umfangreich eingesetzt wird. Bei der Migration neuer Technologien offenbaren sich allerdings große Probleme.

Das wichtige Beispiel der Klotzbremse mit leiseren Verbundstoff-Sohlen macht das Problem einer Technologieeinführung sichtbar, die den Altfahrzeugbestand miteinbezog. Während sich ein Umstieg auf die neue lärmarme Bremstechnologie bei Neufahrzeugen kostenneutral realisieren lässt, fallen beim Umbau des vorhandenen Rollmaterials hingegen erhebliche Kosten an. Ihnen steht kein unmittelbarer kommerzieller Nutzen für die Betreiber gegenüber, weshalb Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) einen Umbau aus eigenen Mitteln weitestgehend ablehnen [Brei02a, S. 344]. Die Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems zum Fahrplanwechsel 2012/2013 soll daher einen finanziellen Anreiz für die Umrüstung der Güterwagen auf leise Technik bieten [BMVI19as, S. 104]. Die Förderung soll bis zum Ende der Fahrplanperiode 2019/2020 laufen [BMVI15m, S. 46.].

Das wichtige Beispiel der Klotzbremse mit leiseren Verbundstoff-Sohlen macht das Problem einer Technologieeinführung sichtbar, die den Altfahrzeugbestand miteinbezog. Während sich ein Umstieg auf die neue lärmarme Bremstechnologie bei Neufahrzeugen kostenneutral realisieren lässt, fallen beim Umbau des vorhandenen Rollmaterials hingegen erhebliche Kosten an. Ihnen steht kein unmittelbarer kommerzieller Nutzen für die Betreiber gegenüber, weshalb Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) einen Umbau aus eigenen Mitteln weitestgehend ablehnen [Brei02a, S. 344]. Die Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems zum Fahrplanwechsel 2012/2013 soll daher einen finanziellen Anreiz für die Umrüstung der Güterwagen auf leise Technik bieten [BMVI19as, S. 104]. Die Förderung soll bis zum Ende der Fahrplanperiode 2019/2020 laufen [BMVI15m, S. 46.].