Ausbau der Versorgungsnetze im Kontext der Sektorkopplung

Erstellt am: 04.10.2018 | Stand des Wissens: 11.12.2023

Synthesebericht gehört zu:

Wind- und Solarenergie werden nach Übereinstimmung der Forschungslandschaft künftig die Stromversorgung Deutschlands dominieren [AEE16]. Die Stromerzeugung aus diesen Energiequellen ist zwar fluktuierend, ihre Profile ergänzen sich aber jahres- und tageszeitlich. Für höhere Stromerzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien ist ein Ausbau der entsprechenden Übertragungs- und Verteilnetze unumgänglich. Dabei sind räumliche Disparitäten zwischen Angebot und Nachfrage zu beachten, die über das Netz ausgeglichen werden müssen. So sind die Bedingungen für Windkraftanlagen im Norden Deutschlands besonders günstig, während die Verbrauchsschwerpunkte eher im Süden und Westen liegen.

Einerseits ermöglicht ein Ausbau der Stromnetze die Erschließung der kostengünstigsten Standorte zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Andererseits könnte durch eine stärkere europäische Vernetzung das erhebliche meteorologische Ausgleichspotential durch unterschiedliche Wetterbedingungen genutzt werden. Die Analysen von [ISI17, S. 13] ergeben für ihre Szenarien, dass das in Europa zu einem Zeitpunkt vorhandene Angebot an Erzeugungskapazitäten in den meisten Fällen ausreicht, um die Stromnachfrage im gesamten Gebiet zu decken. Ein Ausbau mit europäischer Vernetzung stellt somit eine Alternative zu anderen Flexibilitätsoptionen wie zusätzlichen Speichern, konventionellen Backup-Kraftwerken oder neuen flexiblen Stromerzeugungsanlagen für den bedarfsorientierten Betrieb (Biomasse-Anlagen und Gasturbinen) dar.

Neben dem Stromnetz spielt das Erdgasnetz Deutschlands bei Überlegungen zur stärkeren Sektorkopplung eine Rolle. Im Jahr 2020 existierte ein Rohrleitungsnetz von 492.500 Kilometern (km) Länge mit zugehörigen Speicherkapazitäten in Form von Kavernen- oder Porenspeichern von rund 24,6 Mrd. Kubikmetern Gas [EnBW21; BDEW21]. Daraus resultiert eine jährlich nutzbare Erdgasmenge von 230 Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden, also circa 25 Prozent der 2018 in Deutschland verbrauchten Erdgasmengen [EnBW21]. Dieses Netz kann auch als Transportinfrastruktur und Speicher für synthetisches Methan dienen. Mit Methan aus Power-to-Gas (PtG)-Prozessen oder Biomasse und dessen Speicherung im Gasnetz könnten künftig auch längere "kalte Dunkelflauten", dass heißt Phasen mit wenig Sonne und Wind überbrückt werden. In solchen Fällen können Gase aus erneuerbaren Quellen in flexiblen Gaskraftwerken rückverstromt werden, wenn die Stromproduktion aus Wind und Sonne den Bedarf nicht decken kann und andere Speicheroptionen keine ausreichenden Kapazitäten bieten [JaSa17, S. 15]. [ESYS17, S. 46] gehen davon aus, dass moderne Gaskraftwerke aus den 400 Terrawattstunden (TWh) gespeicherter Energie knapp 250 TWh Strom erzeugen. Bei rund 2000 TWh Endenergiebedarf im Jahr 2050, die sich in den Acatech-Szenarien ergeben, könnte so bis zu einem Achtel des zukünftigen jährlichen Endenergiebedarfs als Reserve im Gasnetz vorgehalten werden. Es wird deutlich, dass Strom- und Gasnetze künftig unter Umständen stärker als bisher interagieren, was bei entsprechenden Netzausbauplanungen zu berücksichtigen ist. So kann eine stärkere Nutzung des Gasnetzes den Ausbaubedarf der Stromnetze im Vergleich zu einem sehr weitgehend auf direkter Stromnutzung basierenden Gesamtversorgungssystem mindern [ESYS17, ebd.]. Allerdings ist die Nutzung des Potentials des Gasnetzes als chemischer Langzeitspeicher erst nach 2030 bei Anteilen erneuerbarer Stroms von 60 bis 80 Prozent an der gesamten Erzeugung wahrscheinlich [AEE16, S. 12]. Einige Studien wie [ISI17] sehen auch 2050 keinen Bedarf für diese Speicherform, weil andere Flexibilitätsoptionen und konventionelle Speicher wie Pumpspeicherkraftwerke ausreichend Ausgleichspotential bieten.

Neben einer möglichen Backup-Funktion für das Stromsystem ist ein gut ausgebautes Gasnetz auch für die Verteilung von synthetischem Methan aus erneuerbaren Quellen für Industrieprozesse (hier vor allem zur Erzeugung von Prozesswärme), für die Versorgung des Schiffs- und gegebenenfalls Straßengüterverkehrs mit PtG sowie für die Belieferung von Raffinerien mit dem Ausgangsstoff zur Herstellung PtL-basierter Treibstoffe (zum Beispiel Kerosin für den Luftverkehr) relevant. Darüber hinaus kann dem Erdgas / Methan des bestehenden Netzes 2 bis 10 Prozent Wasserstoff zugemischt werden. Sollte Wasserstoff künftig als Energieträger in Industrieprozessen, der Verstromung oder für Brennstoffzellenantriebe eine größere Rolle im Energiesystem spielen, könnte der Transport eines Wasserstoff-Methan-Gemisches mit anschließender Trennung am Ort der Entnahme eine Alternative zum Aufbau einer eigenen Transportinfrastruktur für Wasserstoff darstellen [ESYS17, S. 46].

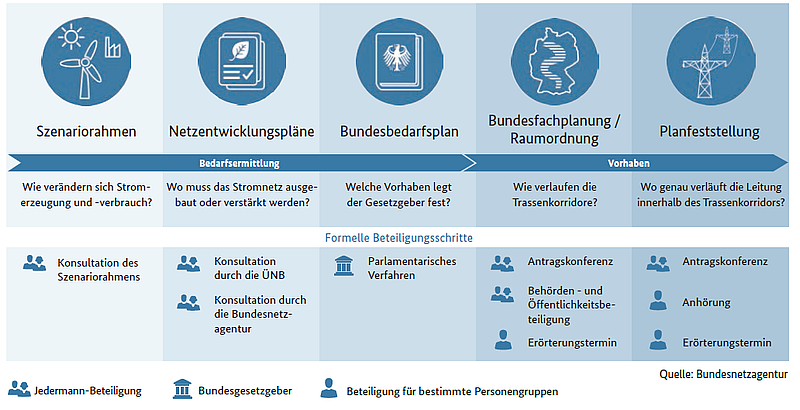

Für einen bedarfsgerechten Ausbau der Strom- und Gasnetze hinsichtlich des Umfangs und der Netzabdeckung sind erhebliche Investitionen in langlebige Infrastrukturen vonnöten. Die entsprechenden Planungen sind langfristig anzulegen; sie sollten mögliche Wechselwirkungen zwischen Strom- und Gasnetz berücksichtigen. In Deutschland sind die entsprechenden Planungsprozesse bei der Bundesnetzagentur angesiedelt, was grundsätzlich gute Möglichkeiten eröffnet, abgestimmte Gesamtlösungen für das Energiesystem der Zukunft zu realisieren. Abbildung 1 beschreibt diesen Prozess beispielhaft für den Stromnetzausbau, bei Investitionen in das Gasnetz läuft er analog.

Abb. 1: Verfahren zur Bedarfsermittlung und Feststellung des Ausbaubedarfs an Höchstspannungsleitungen [BNetzA17c, S. 8]

Abb. 1: Verfahren zur Bedarfsermittlung und Feststellung des Ausbaubedarfs an Höchstspannungsleitungen [BNetzA17c, S. 8]Das Verfahren ist prinzipiell als rollierende Planung durch die Übertragungsnetzbetreiber Amprion, TransnetBW, 50Hertz und TenneT unter Aufsicht der Bundesnetzagentur und Beteiligung der Öffentlichkeit in allen Prozessstufen angelegt [NEP23]. Zunächst stellen die Übertragungsnetzbetreiber einen Szenariorahmen auf, den die Bundesnetzagentur unter Öffentlichkeitsbeteiligung prüft, gegebenenfalls anpasst und genehmigt. Darauf basierend erstellen die Netzbetreiber einen Netzentwicklungsplan (NEP) für den Landbereich und einen für die Nord- und Ostsee, den sogenannten Offshore-Netzentwicklungsplan (O-NEP). Die von der Bundesetzagentur bestätigten Netzentwicklungspläne bilden zusammen mit dem Umweltbericht die Basis für den Bundesbedarfsplan mit einer Liste der benötigten Leitungsvorhaben, die der Gesetzgeber festlegt. Nachgeordnet finden die Detailplanungen von Trassenverläufen statt, die in das Planfeststellungsverfahren für Ausbauprojekte mündet.

Die Netzentwicklungspläne haben einen Zeithorizont von 12 bis 15 Jahren und werden alle zwei Jahre aktualisiert. Dieses Zeitintervall ermöglicht eine gewisse Flexibilität, um auf neue Entwicklungen im Energiesystem zu reagieren; der vergleichsweise lange Planungshorizont bringt hingegen relative Planungssicherheit. Die umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit mag die Dauer des Verfahrens erhöhen; sie sollte jedoch auch zu einer breiteren Akzeptanz von Netzausbauprojekten in der Bevölkerung führen. Diese Akzeptanz ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Anpassung der Netze an die Erfordernisse einer klimafreundlichen Energieerzeugung. [UBA23v]