Bedeutung und Hintergründe digitaler Dienste und Infrastrukturen

Erstellt am: 24.06.2015 | Stand des Wissens: 23.04.2020

Ansprechpartner

Bauhaus-Universität Weimar, Professur Verkehrssystemplanung, Prof. Dr.-Ing. Plank-Wiedenbeck

Geänderte technische Möglichkeiten (beispielsweise bei der mobilen Datenübertragung und bei den verschiedenen Arten digitaler Endgeräte, deren technische Grenzen zunehmend verschwimmen), neuartige digitale Dienste (beispielsweise Cloud-Services und Sharing-Dienste) und neue Anbieter (zum Beispiel Google, Facebook oder Uber) formen den Rahmen für die digitalen Möglichkeiten der Gegenwart und Zukunft. Die vielfältigen Auswirkungen der Digitalisierung verändern sowohl Privat- als auch Arbeitsleben.

Durch die Digitalisierung erfolgt eine zunehmende Verlagerung verschiedener Leistungen aus der physischen in die digitale Welt (beispielsweise in Form von mobilen Zahlungssystemen, Cloud-Diensten oder der Digitalisierung von Fertigungs- und Konstruktionsprozessen bei der sogenannten "Industrie 4.0"). Hierdurch sollen Vorteile in verschiedenen Sektoren, wie etwa bei der Gesundheitsversorgung, im Verkehr oder dem Zugang zu öffentlichen Diensten und kulturellen Angeboten realisiert werden. Zudem werden allgemeine Wachstumschancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland erwartet. Diese Chancen betreffen zum einen die kommerzielle Nutzung digitaler Dienste und Infrastrukturen, zum Beispiel bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundengruppen (vergleiche zum Beispiel [DIW14, S. 65]). Zum anderen betreffen die Wachstumschancen die unmittelbare Entwicklung und Erstellung digitaler Dienste sowie den Aufbau und den Betrieb von Infrastrukturen, also die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche (IKT-Branche) und die Internetwirtschaft (vergleiche zum Beispiel [TNS14]).

Ein zentrales Charakteristikum digitaler Dienste und der damit verbundenen digitalen Infrastrukturen besteht in der Heterogenität ihrer Nachfrage hinsichtlich verschiedener Dimensionen. Diese ist vor allem unregelmäßig über den Raum verteilt. Außerdem kann sich die Verwendung verschiedener Dienste mitunter sehr stark im Hinblick auf ihren gesellschaftlichen Nutzen unterscheiden (zum Beispiel Streaming von Musikvideos versus Online-Konsultation von Ärzten). Dabei kann es auch zu einem nicht unerheblichen Auseinanderfallen von individueller Zahlungsbereitschaft, welche sich prinzipiell mittels eines Preises abgreifen lässt, und sozialem beziehungsweise gesellschaftlichen Nutzen, welcher sich in der Regel nicht in Preisen ausdrückt, kommen (vergleiche zum Beispiel [BMWi11p]). Zudem ist die Nachfrage nach digitalen Diensten und Infrastrukturen in einer alternden Gesellschaft auch im Kontext der individuellen Möglichkeiten Einzelner zu sehen.

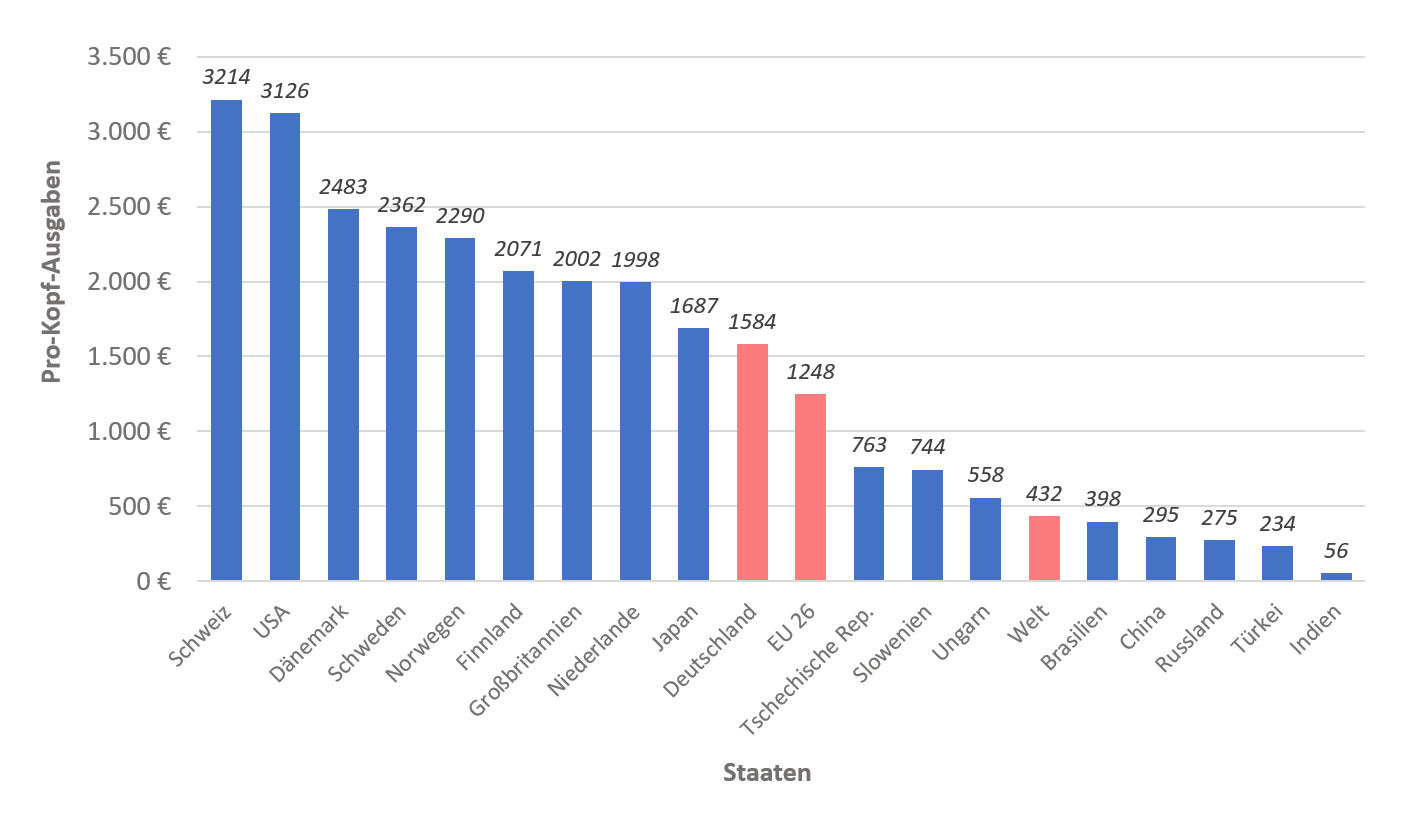

Die mit der Digitalisierung einhergehenden (Investitions-)Kosten weisen einen erheblichen Umfang auf. Schätzungen der Europäischen Kommission zufolge wären für die Bereitstellung von Internetanschlüssen mit über 100 Megabits pro Sekunde für mindestens 50 Prozent der Haushalte in Europa durch private und öffentliche Akteure bis zu 270 Milliarden Euro zu investieren (vergleiche [EU 2013/C 25/01]). Hohe Ausgaben ergeben sich auch für die privaten Endnutzer: Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für digitale Leistungen betrugen in Deutschland im Jahr 2018 1.584 Euro (je circa zur Hälfte für Endgeräte und Datenübertragung [BIT19]).

Abb. 1: Pro-Kopf-Ausgaben für IT- und Telekommunikation [eigene Darstellung basierend auf BIT19]

Abb. 1: Pro-Kopf-Ausgaben für IT- und Telekommunikation [eigene Darstellung basierend auf BIT19]Die vielfältigen Chancen auf der einen und die sehr hohen Kosten auf der anderen Seite erfordern von Politik und Gesellschaft eine eingehende Beschäftigung mit dem Angebot digitaler Dienste und digitaler Infrastrukturen aus ökonomischer Sicht. Dabei ist zu beachten, wie durch eine geeignete Konfiguration der beteiligten Akteure (zum Beispiel private Investoren, kommunale Aktivitäten und öffentlich-private Partnerschaften) sowie der auf sie einwirkenden staatlichen Regelungen erreicht werden kann, dass ein Angebot digitaler Dienste und Infrastrukturen erfolgt, welches im Einklang mit den politischen Zielen steht. Dabei sind insbesondere auch die für die Koordination von Entscheidungen anfallenden Transaktionskosten, die Kosten für den Aufbau von Wissen (in einem sehr dynamischen Umfeld) sowie die spezifischen Anreize der verschiedenen Beteiligten zu beachten.

Hierzu kann insbesondere auf (mikro-)ökonomische Untersuchungen zurückgegriffen werden, die auf industrie- und institutionenökonomischen Theorien basieren (vergleiche zum Beispiel [RiFu03a] und [Tir99]). Solche Untersuchungen gehen von der Grundidee aus, dass verschiedene Konstellationen aus privaten und/oder öffentlichen Akteuren (Anbietern) in Verbindung mit (gesetzlichen und vertraglichen) Regeln zu unterschiedlichen Angeboten von digitalen Diensten und digitaler Infrastruktur führen, indem sie auf die Entscheidungen der am Angebot beteiligten Akteure einwirken (vergleiche zum Beispiel [Coa78]). Die Entscheidungen der Akteure determinieren dabei zum einen, welche Wirkungen sich zum Beispiel hinsichtlich Qualitäten, Preisen, räumlicher Abdeckung oder Kosten einstellen. Zudem kann durch Entscheidungen dieser Akteure beeinflusst werden, welche Konstellationen sich für das Angebot eines Gutes überhaupt einstellt. Eine Untersuchung alternativer Modelle liefert eine Grundlage für die Positionierung der öffentlichen Hand (Europäische Union, Bund, Länder, Kommunen) im Kontext des Angebots von digitalen Diensten und Infrastrukturen. Ergänzt werden sollten ökonomische Untersuchungen stets durch ingenieurwissenschaftlich-technische sowie juristische Betrachtungen.