Marktstellung konventioneller Angebote des Schienenpersonenfernverkehrs

Erstellt am: 17.10.2012 | Stand des Wissens: 22.04.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Vorrangig als lokbespannte Züge verkehrend, gestaltete sich das Angebot des Schienenpersonenfernverkehrs (SPFV) in der Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit ausgesprochen heterogen. Nach Einführung des InterCity (IC) im Jahre 1971 umfasste der SPFV in Westdeutschland (BRD) mit dem Eilzug, dem D-Zug und dem IC-/Trans-Europ-Express (TEE)-System drei Produktgruppen, welche 1978 eine Gesamtverkehrsleistung von 20,2 Milliarden Personenkilometern (Pkm) erbrachten [Jaen09, S. 263]. Getrieben durch einen steigenden Motorisierungsgrad und die damit einhergehende intermodale Wettbewerbsverschärfung sah sich die Fernverkehrssparte der Deutschen Bundesbahn (DB) ab Mitte der 1970er Jahre mit rückläufigen Geschäftsergebnissen konfrontiert. Eine vollständige Kostendeckung war nicht mehr gegeben. 1979 wurde aus diesem Grund das System "IC 79" eingeführt, welches folgende Ziele verfolgte:

- Reisezeitverkürzung

- Steigerung der Bedienungshäufigkeit

- Ausbau von Direktverbindungen sowie

- Komfort- und Reisequalitätserhöhung [Jaen09, S. 263 f.]

Gleichzeitig sollte das neue Angebotskonzept durch Kapazitäts- und Auslastungserhöhungen sowie eine effizientere Umlaufplanung verbesserte Rentabilitätswerte erzielen. Mit anfangs 33 "Systemhalten", vier Linien, einer Gesamtstreckenlänge von circa 3.100 Kilometern und Höchstgeschwindigkeiten zwischen 160 und 200 Kilometern pro Stunde konnten die betriebswirtschaftlichen Vorgaben umgesetzt werden. Im Zuge der sich daran anschließenden Angebotsausweitungen war eine weitere Steigerung der durch das IC-System erbrachten Verkehrsleistung zu verzeichnen (Abbildung 1). Grundlegende, im Rahmen des neuen Systems "IC 79" eingeführte Angebotsmerkmale, wie ein durchgängiger Stundentakt mit vergleichsweise großen Haltestellenabständen zwischen den bedeutendsten Städten der BRD und die Einrichtung von Korrespondenzhalten, welche es den Fahrgästen in bestimmten Knotenbahnöfen erlauben, mit geringem Zeitaufwand zwischen unterschiedlichen, am gleichen Bahnsteig haltenden Zügen umzusteigen, bilden auch heute noch wesentliche Grundeigenschaften des SPFV in Deutschland [Jaen09, S. 264 f.].

Abbildung 1 zeigt den mit der Umsetzung des Systems "IC 79" verbundenen, aufgrund höherer Deckungsbeiträge durchaus erwünschten, Kannibalisierungseffekt unter den Fernverkehrsprodukten der damaligen deutschen Bundesbahn (DB) beziehungsweise des heutigen Deutsche Bahn AG Konzern (DB AG). Während sich der im Jahre 1988 eingeführte InterRegio (IR) als auf geringere Beförderungsdistanzen ausgelegtes SPFV-Angebot bis zu seiner Einstellung 2003 erfolgreich im Markt etablieren konnte, verloren IC und EuroCity (EC) mit Beginn des Hochgeschwindigkeitsverkehrs (HGV) in Deutschland 1991 zunehmend Marktanteile an das höher positionierte ICE-System. [Jaen09, S. 266]. Inzwischen hat es alternative schienengebundene Fernreiseprodukte auf zahlreichen Strecken weitgehend verdrängt und dient immer stärker als Standardangebot im deutschen SPFV.

Abbildung 1: SPFV-Produkte DB beziehungsweise. DB AG - Entwicklung Verkehrsleistung [Jaen09, S. 265]

Abbildung 1: SPFV-Produkte DB beziehungsweise. DB AG - Entwicklung Verkehrsleistung [Jaen09, S. 265] Jedoch ist der HGV nicht nur für einen deutlichen Attraktivitätsverlust der IC- beziehungsweise EC-Züge verantwortlich, auch das Beförderungsaufkommen im Nacht- und Autoreisezugverkehr wird ursächlich durch die mittlerweile auf Neu- und Ausbaustrecken erzielten Reisezeitverkürzungen geschwächt, da sich eine Vielzahl der Verbindungen durch HGV-Angebote adäquat substituieren lassen. Nachdem im Jahr 2013 die Autoreisezugverbindungen und 2016 die Nachtzugverbindungen (mit Schlafmöglichkeiten) der Deutschen Bahn eingestellt wurden, gibt es weitere Überlegungen hin zur Optimierung des grenzüberschreitenden Nachtzugverkehrs auf HGV-Strecken, um theoretisch mit Mittelstreckenflügen von bis zu 2.000 Kilometer in Konkurrenz zu treten. [Wein14, S. 168; SaOl14, S. 69 f.]

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich der konventionelle SPFV gegenwärtig in einer Sandwichposition zwischen dem Prestigeprodukt HGV und dem staatlich finanzierten Schienenpersonennahverkehr (SPNV) befindet, welchem im Anschluss an die Einstellung des InterRegio-Angebotes auch überregionale Verknüpfungsaufgaben zugewiesen wurden. Bedingt durch das sowohl von den höher als auch niedriger angesiedelten Produktgruppen ausgehende Kannibalisierungspotenzial, verliert der konventionelle SPFV für die Eisenbahnverkehrsunternehmen zusehends an Attraktivität - mit allen daraus folgenden Problemen für die Flächenbedienung und für Städte ohne Anschluss an den HGV [Bung12, S. 45 f.].

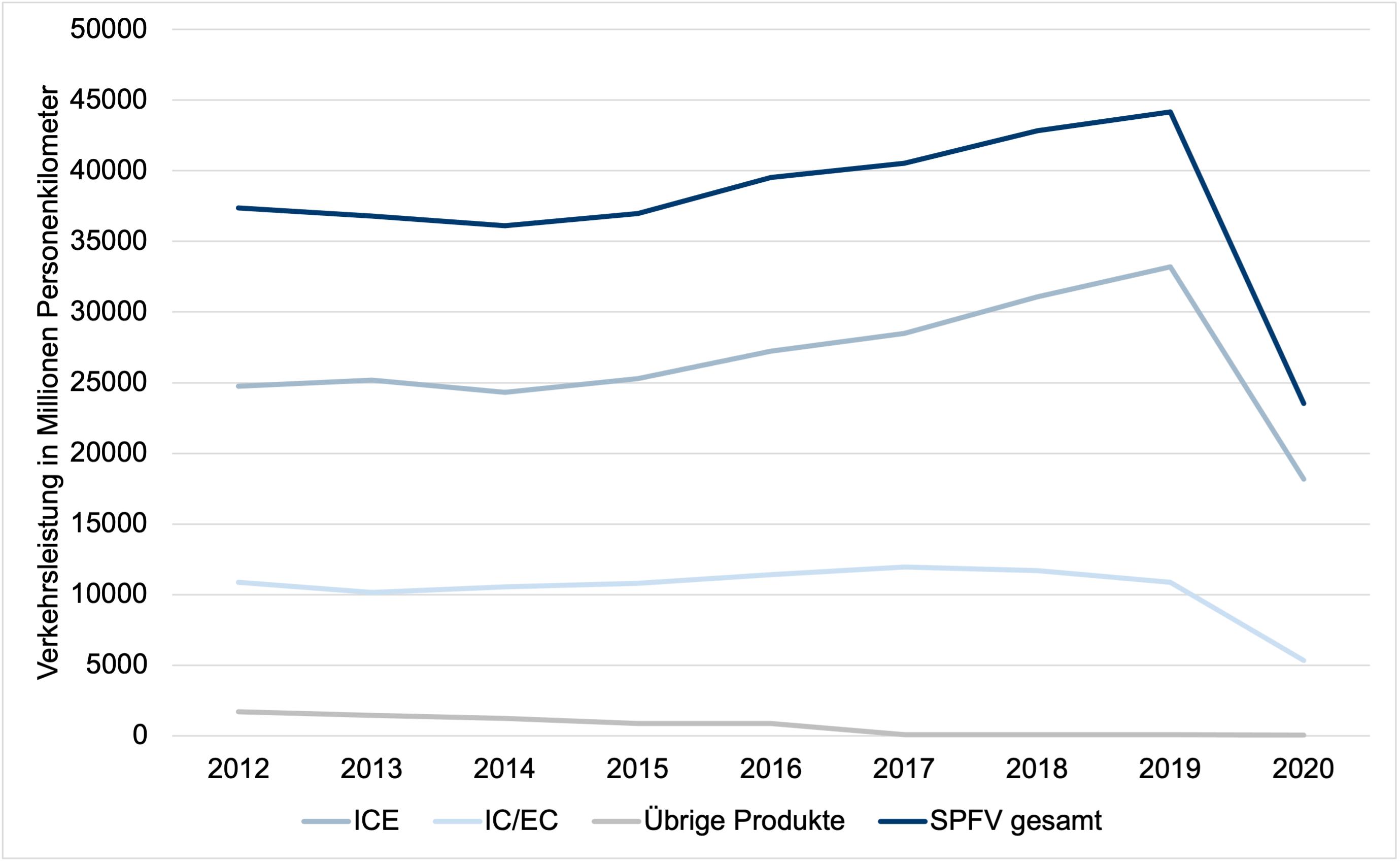

Prognosen legten nahe, dass auf Grund der geringen Rentabilität der meisten IC-Linien bis zum Jahr 2018 zwei Drittel der noch 2008 im Dienst befindlichen IC-Züge im Rahmen einer Optimierung der wirtschaftlichen Ergebnisse der DB Fernverkehr AG eingestellt sein werden [ProB08, S. 7 ff.]. Aktuelle Entwicklungen zeigen aber noch eine leicht steigende Verkehrsleistung (Millionen Personenkilometer für 2008: 10.136, 2017: 11.967) für IC/EC-Verkehre sowie nur eine geringfügige Verminderung (17 Prozent) der Reisezugwagen (2008: 1.503, 2017: 1.252). Es wird sich zeigen, ob zukünftig einzelne Bundesländer Angebotskürzungen im konventionellen SPFV durch regionalisierungsmittelfinanzierte Nahverkehrsleistungen auffangen müssen und inwiefern gegebenenfalls der Zuständigkeitsbereich der Aufgabenträger auf eine Bedienung überregionaler Verbindungen weiter auszudehnen ist [KCW08, S. 3.; DBAG09j; DBAG18c].

Mitbestimmt wird die zukünftige Entwicklung des konventionellen SPFV unter anderem durch die laufende Fahrzeugbeschaffungsstrategie der DB AG. Der Ende 2017 begonnene Regelbetrieb der neuen Fernverkehrstriebzüge ICE-4 wird eine langfristige Angleichung des IC- und ICE-Fahrzeugparks nach sich ziehen, da diese Fahrzeuge die gegenwärtig eingesetzten IC-, ICE 1- und ICE 2-Züge ersetzen sollen [Mini11, S. 296; Buse11, S. 16]. Andererseits werden seit Dezember 2015 die bisher lediglich im Nahverkehr genutzten Doppelstock-Züge in ihrer aktuellsten Version als Intercity 2 auch auf IC-Verbindungen eingesetzt [ElBa11, S. 83 f.; Mini11a].