Fahrzeugrevolution im Schienenpersonenverkehr: Vom Triebkopf- zum Triebwagenzugkonzept

Erstellt am: 22.02.2011 | Stand des Wissens: 29.02.2024

Ansprechperson

IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

Besonders in topographisch starkt bewegten Gebieten sind die Infrastrukturkosten des Eisenbahn-Fahrwegs bedeutend höher als die des Straßenbaus. Bahnstrecken können nur mit verhältnismäßig geringen Steigungen trassiert werden, was den Bau teurer Kunstbauten wie Tunnel, Brücken etc. notwendig macht. Dies ist nur zum Teil auf die geringen Reibungskräfte des Rad-Schiene-Systems zurückzuführen. Ein weiterer Faktor ist das traditionelle Zugprinzip mit einer antreibenden Lok und antriebslosen Wagen.

Zurückführen lässt sich dieses historische Prinzip auf den Einsatz von Dampfmaschinen, deren Wirkungsgrad sich mit zunehmender Größe erhöhte. Das machte den Betrieb einer einzelnen Dampflokomotive rentabler als die Verteilung des Antriebs auf mehrere kleine Dampfmaschinen im Zugverband. Bei den inzwischen eingesetzten Diesel- und Elektromotoren hat sich der Effekt jedoch umgekehrt: Für einen leistungsfähigen Dieselantrieb eignen sich in Serie geschaltete kleinere Einzelmotoren [Vier98].

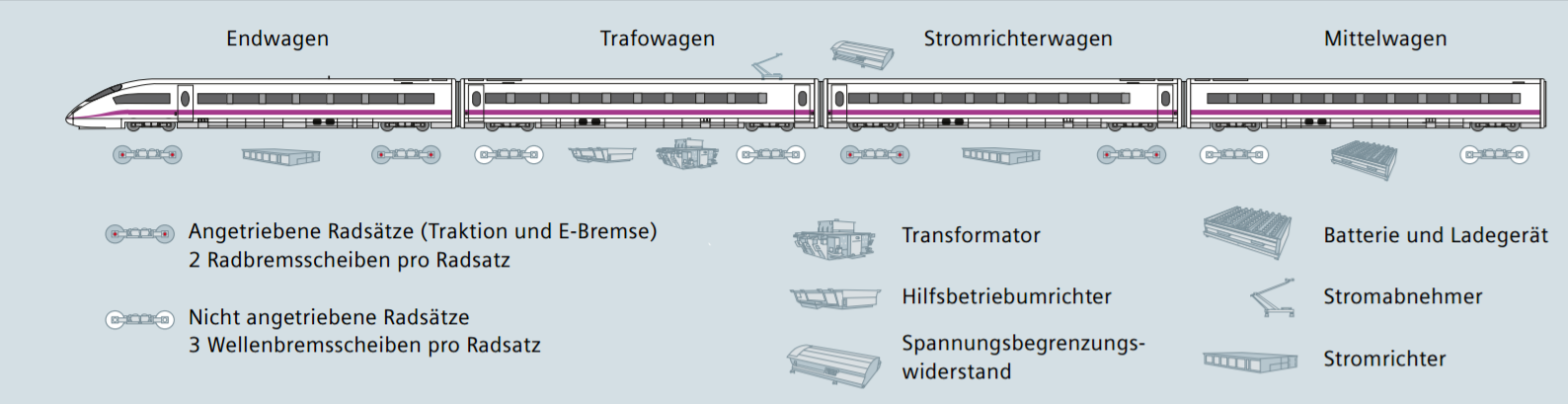

Inzwischen ist im Personenverkehr ein Übergang zum Triebwagenzugkonzept zu beobachten. Im Gegensatz zu Triebkopfzügen (wie beispielsweise dem ICE der ersten und zweiten Generation sowie dem TGV), bei denen die Antriebsleistung ausschließlich über angetriebene Achsen des Triebkopfs erfolgt, werden bei Triebzügen die Traktionsaggregate auf die gesamte Zuglänge verteilt (Abbildung 1). Umsetzungsbeispiele dieses modernen Antriebskonzepts sind die Hochgeschwindigkeitszüge ICE 3 und 4, der spanische Velaro oder der französische AGV [Brigi06, HGV14]. Auch das gegenwärtig seitens des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.) entwickelte Konzeptfahrzeug "Next Generation Train" (NGT) sowie das von der Siemens AG (Bereich Transportation Systems) für den Deutsche Bahn AG Konzern entwickelte Powercar-Konzept der ICx-Projektplattform verfügen beide über eine entsprechende Auslegung [Wint12; BuGu13].

Abb. 1: Schematische Darstellung des Velaro E Antriebs [SIEM12] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 1: Schematische Darstellung des Velaro E Antriebs [SIEM12] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)In der Literatur wird hinsichtlich des neuen Triebwagenzugkonzepts ein breites Spektrum an Vorteilen, aber auch Nachteile benannt:

Vorteile

- Nutzung des beinahe gesamten Überflurbereichs als Fahrgastraum, d. h. zusätzlich Einnahmen bei gleicher Länge oder Reduktion von Bahnsteiglängen und Fußwegen für die Reisenden. Im Falle des 200 m langen ICE 3 mit Mehrsystemausrüstung ergibt sich ein Nutzflächenzuwachs von circa 20 Prozent gegenüber einer Triebkopflösung. Ähnliche Werte gibt der Hersteller Alstom Transport für den AGV an [Brigi06, S. 16].

- Mehrere über die gesamte Zuglänge verteilte Antriebsachsen verbessern die Haftwertausnutzung und führen sowohl zu einem erhöhten Beschleunigungsvermögen als auch zu der Fähigkeit, stärkere Streckensteigungen zu überwinden.

- Insgesamt steht mehr Raum für die Installation von Antriebstechnik zur Verfügung, wodurch der Triebzug mit höherer Traktionsleistung ausgerüstet werden kann.

- Höhere Zugkraft und Traktionsleistung haben zur Folge, dass auch eine stärkere Bremskraft zur Verfügung gestellt werden kann.

- Der Unterflurantrieb bietet die Möglichkeit einer gleichmäßigeren Gewichtsverteilung der Antriebsausrüstung [Alth01; HGV14].

Nachteile

- Der führende Wagen eines Zugverbandes ist am stärksten etwaigen Seitenwindeinflüssen ausgesetzt. Im Falle schwerer Triebköpfe mit konstanter Masse (ICE 1, TGV PSE) ergaben sich daraus keine Sicherheitsprobleme. Züge mit verteilter Traktion offenbaren jedoch insbesondere bei schwacher Besetzung des Frontwagens eine vergleichsweise hohe Seitenwindempfindlichkeit [LaPa01; Loos07a]. Das gleiche Problem tritt allerdings auch beim Triebkopfzug ICE 2 auf, wenn der leichte (antriebslose) Steuerwagen den Zug anführt [DeMa01].

- Speziell für hochmotorisierte Triebzüge trassierte Strecken wiesen früher als erwartet Schienenfehler auf, welche vermutlich aufgrund der starken Beanspruchung verteilter Traktionssysteme entstanden. Dies wurde beispielsweise auf der Neubaustrecke Köln - Frankfurt sichtbar. Für eine verlängerte Schienenliegezeit und die Sicherstellung einer optimalen Fahrwegqualität, welche sich unter anderem auf Lärmemissionen und Fahrkomfort auswirkt, ist daher eine geeignete Schienenschleifstrategie notwendig [Schö07a].

- Die Verstärkung bzw. -kürzung von Triebzügen ist (aus fahrzeugtechnischer Sicht) im Vergleich zu lokbespannten Zugverbänden komplexer. Während bei konventionellen Zügen lediglich einzelne Wagen umzusetzen sind, können beim Triebwagenzugkonzept auf Grund der mitgeführten Antriebstechnik ausschließlich komplette Zugverbände gekoppelt werden. Das vollständige Durchlaufen des Zuges ist zudem ebenfalls nicht möglich [Müll00b].

Der Union Internationale des Chemins de fer (UIC, Internationaler Eisenbahnverband) stuft das Triebwagenzugkonzept im Hinblick auf Energieeffizienzsteigerung als äußerst vielversprechend ein. Fahrzeugbezogen wird ein Einsparpotenzial von 5 bis 10 Prozent attestiert. In erster Linie resultiert die hiermit verbundene ökologische Vorteilhaftigkeit aus einem höheren Bremsenergierückgewinnungsgrad (im Vergleich zu lokbespannten Zügen beziehungsweise Triebkopfzügen), da sämtliche angetriebene Achsen zwecks Rekuperation als Generator fungieren können. Darüber hinaus schafft die unterflurige Anordnung von Antriebseinheiten Raum für zusätzliche Sitzplatzkapazitäten, sodass der verkehrsleistungsspezifische Energieverbrauch bei hohen Auslastungsgraden gesenkt werden kann. Konstruktionsbedingt ermöglichen Triebwagenzüge ferner Gewichtsreduzierungen im Umfang von bis zu 10 Prozent gegenüber herkömmlichen Fahrzeugverbänden, wodurch sich energiezehrende Beschleunigungswiderstände minimieren lassen [UIC02f].