Tonnagegewinnermittlung für deutsche Reeder

Erstellt am: 27.01.2003 | Stand des Wissens: 11.10.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Technische Universität Hamburg, Institut für Maritime Logistik, Prof. Dr.-Ing. C. Jahn

Die Höhe von Steuern und Abgaben auf Unternehmensgewinne ist eine Kernfrage bei der Standortwahl von Unternehmen. Dies gilt auch für Reedereien. Aufgrund der Internationalisierung der Seeschifffahrt haben Reedereien bezüglich ihrer Standortwahl in den letzten Jahrzehnten eine hohe Flexibilität bewiesen. Um maritime Kompetenzen in Deutschland zu erhalten, ist es notwendig, den Reedern ein im internationalen Vergleich gleichwertiges oder vorteilhaftes Besteuerungsverfahren anzubieten. Die Einführung der Tonnagesteuer wurde aufgrund der Notwendigkeit der Schaffung von wettbewerbsfähigen Standortbedingungen auch in vielen anderen europäischen Ländern vorgenommen [PwC00, S. 67; Midd00].

Die Besteuerung der Unternehmensgewinne von Reedereien kann nach zwei unterschiedlichen Maßstäben erfolgen:

Die Besteuerung der Unternehmensgewinne von Reedereien kann nach zwei unterschiedlichen Maßstäben erfolgen:

- Variante 1: Normale Gewinnermittlung über Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft und Besteuerung gemäß Einkommenssteuergesetz.

- Variante 2: Pauschale Gewinnermittlung nach der im Betrieb geführten Tonnage - unabhängig von der Höhe der tatsächlichen Gewinne oder Verluste - und pauschale Besteuerung des so ermittelten Gewinns (so genannte Tonnagesteuer).

Die Tonnagesteuer hat für die Schifffahrtsunternehmen den Vorteil, dass die zu zahlende Steuersumme im Voraus bekannt ist und somit Unsicherheiten reduziert werden [PRC98, S. 52]. Auf EU-Ebene wurde die Tonnagesteuer als wettbewerbskonform anerkannt, die Kommission sieht sie jedoch als staatliche Beihilfe und zeitweilige Abweichung von den Wettbewerbsgrundsätzen an [LeMC05, S. 178].

In Deutschland wurde die Tonnagesteuer 1999 eingeführt und orientierte sich stark an der damals bereits bestehenden Tonnagesteuer in den Niederlanden [BMF09, S. 481]. Sie ist verankert im § 5a EstG [§ 5a EStG]. Die deutschen Reedereien haben seitdem von der Tonnagesteuer in großem Umfang Gebrauch gemacht und es ist erkennbar, dass Schiffe unteranderem aufgrund der Möglichkeit der Tonnagesteuer von fremden Flaggen in die deutsche Flagge zurückgekehrt sind. Es liegt demnach die Behauptung nahe, dass die Tonnagesteuer damit ihre Wirksamkeit bewiesen hat [PwC00, S. 66f.]. In einer im Jahr 2009 veröffentlichten Studie des Bundesfinanzamtes wurde untersucht, in welchem Umfang die Tonnagesteuer tatsächlich zur Sicherung des maritimen Standortes Deutschland beiträgt [BMF09]. Die Studie zeigt deutlich, dass seit Einführung der Tonnagebesteuerung in Deutschland die deutsche Flotte nicht nur absolut in hohem Maße gewachsen ist, sondern sich auch der Anteil an Schiffen in deutschem Eigentum gemessen an der Welthandelsflotte in diesem Zeitraum von unter 4 Prozent auf über 8 Prozent erhöht hat [BMF09, S. 508]. Allerdings wird im Rahmen der Studie auch darauf hingewiesen, dass dieser Umstand nicht allein auf die Einführung der Tonnagesteuer zurückzuführen ist, sondern auch der generelle Anstieg des Welthandels für die Entwicklung mitverantwortlich ist. Letztlich bewertet die Studie die Steuervergünstigung als "insgesamt überzeugend legitimiert". Vor dem Hintergrund der internationalen Verbreitung der Tonnagebesteuerung wird ein nationaler Alleingang mit stärkerer Besteuerung als erhebliches Risiko für den Seeschifffahrtsstandort gesehen [BMF09, S. 521].

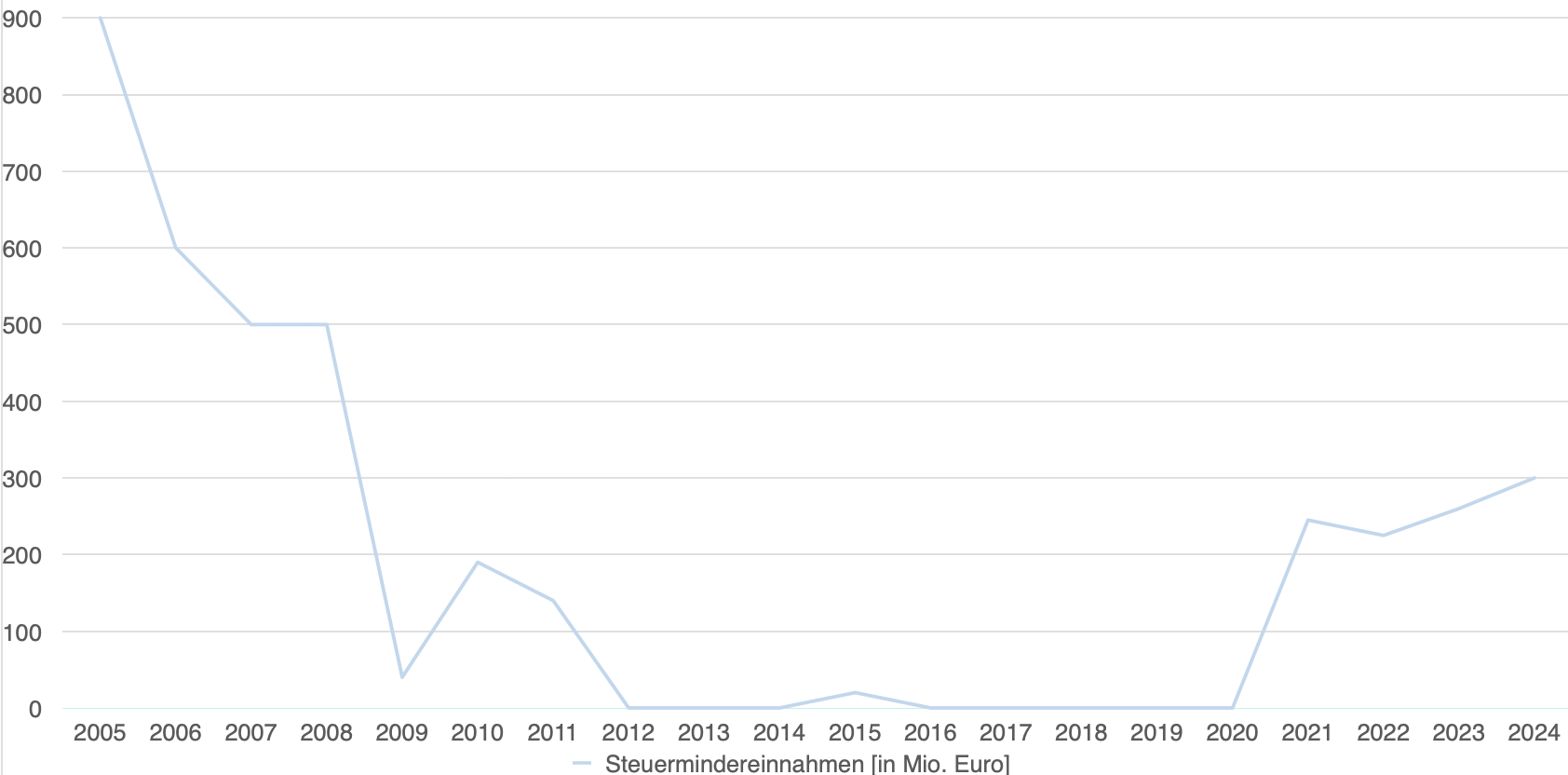

Die Bundesregierung veröffentlicht die geschätzten Steuermindereinnahmen aufgrund der Tonnagesteuer (ohne Solidaritätszuschlag) in ihren Subventionsberichten, die alle zwei Jahre erscheinen (zuletzt der 29. Subventionsbericht im Jahr 2023). Die Entwicklung der Steuermindereinnahmen durch die Tonnagesteuer ist in Abbildung 1 dargestellt.

In Deutschland wurde die Tonnagesteuer 1999 eingeführt und orientierte sich stark an der damals bereits bestehenden Tonnagesteuer in den Niederlanden [BMF09, S. 481]. Sie ist verankert im § 5a EstG [§ 5a EStG]. Die deutschen Reedereien haben seitdem von der Tonnagesteuer in großem Umfang Gebrauch gemacht und es ist erkennbar, dass Schiffe unteranderem aufgrund der Möglichkeit der Tonnagesteuer von fremden Flaggen in die deutsche Flagge zurückgekehrt sind. Es liegt demnach die Behauptung nahe, dass die Tonnagesteuer damit ihre Wirksamkeit bewiesen hat [PwC00, S. 66f.]. In einer im Jahr 2009 veröffentlichten Studie des Bundesfinanzamtes wurde untersucht, in welchem Umfang die Tonnagesteuer tatsächlich zur Sicherung des maritimen Standortes Deutschland beiträgt [BMF09]. Die Studie zeigt deutlich, dass seit Einführung der Tonnagebesteuerung in Deutschland die deutsche Flotte nicht nur absolut in hohem Maße gewachsen ist, sondern sich auch der Anteil an Schiffen in deutschem Eigentum gemessen an der Welthandelsflotte in diesem Zeitraum von unter 4 Prozent auf über 8 Prozent erhöht hat [BMF09, S. 508]. Allerdings wird im Rahmen der Studie auch darauf hingewiesen, dass dieser Umstand nicht allein auf die Einführung der Tonnagesteuer zurückzuführen ist, sondern auch der generelle Anstieg des Welthandels für die Entwicklung mitverantwortlich ist. Letztlich bewertet die Studie die Steuervergünstigung als "insgesamt überzeugend legitimiert". Vor dem Hintergrund der internationalen Verbreitung der Tonnagebesteuerung wird ein nationaler Alleingang mit stärkerer Besteuerung als erhebliches Risiko für den Seeschifffahrtsstandort gesehen [BMF09, S. 521].

Die Bundesregierung veröffentlicht die geschätzten Steuermindereinnahmen aufgrund der Tonnagesteuer (ohne Solidaritätszuschlag) in ihren Subventionsberichten, die alle zwei Jahre erscheinen (zuletzt der 29. Subventionsbericht im Jahr 2023). Die Entwicklung der Steuermindereinnahmen durch die Tonnagesteuer ist in Abbildung 1 dargestellt.

Die Werte der Steuermindereinnahmen schwanken sehr: Während der 23. Subventionsbericht die Einnahmen für das Jahr 2012 auf 520 Millionen Euro schätzt und für das Jahr 2011 mit 370 Millionen Euro bennent, sieht der 24. Subventionsbericht Abweichungen unter anderem auf Grund neuer Unterlagen. In dem Bericht wird die Schätzung für das Jahr 2011 auf 140 Millionen Euro deutlich korrigiert und auf eine Auflistung für die folgenden Jahre verzichtet [BMF11, S. 215; BMF13, S. 228]. Auch in dem 25. und den darauf folgenden 26. und 27. Subventionsberichten wird auf eine Auflistung der Steuermindereinnahmen verzichtet [BMF15, S. 292, BMF19b, S.401], mit Ausnahme einer Schätzung für das Jahr 2015 von 20 Millionen Euro [BMF17, S.340]. Erst im 30. Subventionsbericht werden wieder Steuermindereinnahmen der Jahre 2025 und 2026 angegeben [BMF23, S.504].

Wegen dieser Mindereinnahmen wurde die Tonnagesteuer mehrfach vom Bundesrechnungshof kritisiert. Dennoch wurde stets die Fortführung der Tonnagesteuer durch die Bundesregierung zugesichert, auch wegen ihrer positiven Wirkungen in anderen Branchen, wie die maritimen Finanzdienstleister (Schiffskreditbanken, Emissionshäuser und Ähnliches) [DBu11, S. 10]. Zudem wird im 25. Subventionsbericht darauf verwiesen, dass das Abschaffen der Tonnagesteuer mit einer Benachteiligung deutscher Reedereien gegenüber ausländischen Unternehmen, denen von ihren Staaten ebenfalls steuerliche Vergünstigen gewährt werden, einhergehen würde [BMF15, S. 292]. Des Weiteren weist das Bundesministerium der Finanzen darauf hin, dass aus den geschätzten Mindereinnahmen nicht auf die Höhe etwaiger Steuermehreinnahmen aufgrund einer Abschaffung der Tonnagebesteuerung geschlossen werden kann. "Bei der Quantifizierung der Abschaffung der Tonnagesteuer müssten Verhaltensänderungen (zum Beispiel Verlagerung von Reedereien ins Ausland) berücksichtigt werden. Diese dürften im Ergebnis dazu führen, dass geringere Steuermehreinnahmen anfallen" [BMF13, S. 232].

Eine Koppelung der Tonnagesteuer als rein standortbezogene Maßnahme mit Anreizen zur Beschäftigung von einheimischen Seeleuten wird von den Beratungsnetzwerk PwC nicht empfohlen mit der Begründung, dass damit die positiven Wirkungen der Tonnagesteuer zu Nichte gemacht werden könnten [PwC00, S. 68f.]. Nach den Erfahrungen in Großbritannien führte die Tonnagesteuer vor allem zur Rückkehr von Tonnage aber weniger von Schiffen, sodass der Effekt für die Ausbildung gering blieb und Beschäftigung vorwiegend für nicht-europäische Seeleute entstand [LeMC05].