Organisation des ÖPNV

Erstellt am: 09.12.2002 | Stand des Wissens: 06.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

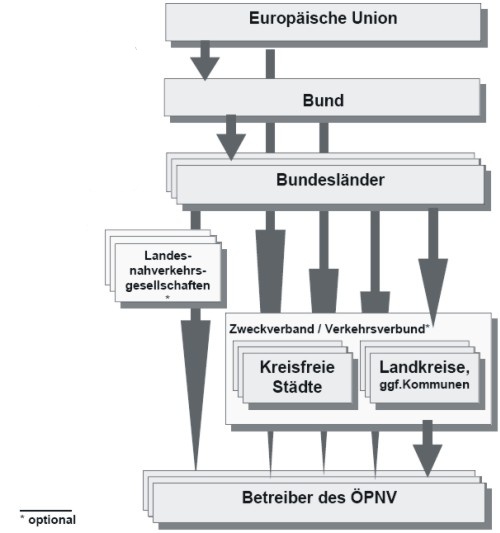

Verschiedene politische Ebenen bestimmen die Organisation des ÖPNV in der Bundesrepublik Deutschland. Mit Verordnungen und Richtlinien steckt die Europäische Union (EU) den verkehrspolitischen Rahmen für die Mitgliedsstaaten ab. Während Verordnungen der EU in den Mitgliedsländern unmittelbare und verbindliche Gesetzeskraft haben, sind Richtlinien der EU von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen. Diese Aufgabe nehmen in Deutschland die gesetzgebenden Bundesorgane wahr. Sie delegieren zum Teil weitere Zuständigkeiten im ÖPNV an die Bundesländer. Des weiteren übernehmen in den Bundesländern zumeist kommunale Aufgabenträger weitere Aufgaben der ÖPNV-Organisation.

Europäischer Rahmen

Die Europäische Union verfolgt eine gemeinsame Verkehrspolitik. Sie strebt harmonisierte Vorschriften in den Mitgliedsstaaten an. Hinsichtlich des öffentlichen Verkehrs ist es politisches Ziel, eine Liberalisierung des Wettbewerbs und eine Öffnung der nationalen Märkte zu erreichen. [EuKom05o]

Die Verordnung (EG) 1370/2007 gilt ab dem 3.12.2009 unmittelbar und bedarf keiner Umsetzungsschritte des deutschen Gesetzgebers. Die neue Verordnung löst das bestehende, zum Teil bis zu 40 Jahre alte, Verordnungsrecht (EWG 1191/69) für den ÖPNV ab und verfolgt den Ansatz eines sogenannten kontrollierten Wettbewerbs. Sie erkennt nunmehr an, dass Aufgabenträger im ÖPNV finanzierend eingreifen und unter Umständen auch ausschließliche Rechte gewähren dürfen. Damit existieren nun Möglichkeiten, Leistungen im ÖPNV direkt und ohne förmliches Vergabeverfahren zu vergeben. [(EG) Nr. 1370/2007]

Die Richtlinie 91/440/EWG hat das Schaffen wirtschaftlich eigenständiger, leistungsstarker und wettbewerbsfähiger Eisenbahnverkehrsunternehmen zum Ziel. Zur Zielerreichung sieht sie eine unabhängige Geschäftsführung (Art. 4 ff.), verpflichtende Trennung der Rechnungsführung, fakultative Organisationstrennung zwischen Netz und Betrieb (Art. 6 ff.), das Recht auf diskriminierungsfreien Netzzugang und die Sanierung der Finanzstruktur (Entschuldung) (Art. 9 ff.) vor.

Die Richtlinie 2001/14/EG verpflichtet alle EU-Staaten eine unabhängige Regulierungsstelle einzurichten, die den diskriminierungsfreien Zugang zur Schieneninfrastruktur sicherstellen und mögliche Konflikte zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Netzbetreiber lösen soll. Die Staaten der EU sowie die Schweiz und Norwegen setzen diese Vorgabe in drei unterschiedlichen Modellen um (Besondere Regulierungsbehörde, Eisenbahnamt, Ministerium). In Deutschland hat Anfang 2006 die Bundesnetzagentur diese Aufgabe vom Eisenbahn-Bundesamt übernommen. Ein Vergleich zeigt, dass Staaten mit fortgeschrittener Marktöffnung ihre Regulierungsstellen schlagkräftig ausgestattet haben, die mit einem höheren Grad der Marktöffnung auch mehr Konfliktfälle zu verzeichnen haben. [DBAG06c]

Deutsches Recht

Der straßengebundene Personenverkehr in Deutschland wurde bislang vom Personenbeförderungsgesetz (PBefG) geprägt. Die Harmoniserung dieses Gesetzes mit dem Europarecht (Verordnung (EG) 1370/2007) erfolgte mit der Fassung vom 14.12.2012.

Im schienengebundenen Personenverkehr gilt in Deutschland das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG). Es setzt die EG-Richtlinie 91/440 um und bildet die gesetzliche Grundlage der Bahnstrukturreform. Für das Verkehrsunternehmen wird darin generell das Betreiben eines Verkehrs oder das Betreiben einer Infrastruktur genehmigt. Praktisch wichtiger als diese Betriebsgenehmigung sind meist die zwischen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern geschlossenen Verkehrsverträge über das Erbringen bzw. Finanzieren von Verkehrsleistungen.

Die Regionalisierung des SPNV ist eines der Hauptziele der Bahnstrukturreform in Deutschland und im Regionalisierungsgesetz (RegG) verankert. Neben einer Begriffsbestimmung des ÖPNV bildet das RegG die Grundlage der heutigen ÖPNV-Organisation. Es beauftragt die Länder, Kreise und Kommunen, den ÖPNV als Aufgabe der Daseinsvorsorge wahrzunehmen. Während der Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) von jedem Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich betrieben wird, finanziert der Bund den Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Da die Länder auch finanziell für den SPNV verantwortlich sind, stehen ihnen sogenannte Regionalisierungsmittel vom Bund zur Verfügung, deren Verteilung auf die einzelnen Bundesländer das RegG ebenfalls zum Inhalt hat.

Weitere Zuständigkeiten bzw. die landesinterne Aufteilung der Regionalisierungsmittel regeln die Landesnahverkehrsgesetze der Bundesländer. Zudem werden darin Zuständigkeiten in der Genehmigungs-, Finanzierungs- und Versorgungsverantwortung auf kommunale bzw. staatliche Behörden deligiert. Für den ausreichenden, flächendeckenden ÖPNV sind meist kommunale Aufgabenträger (Kreisfreie Städte, Landkreise) oder Verkehrsverbünde verantwortlich, denen Aufgaben im ÖPNV übertragen wurden. Die Ziele der Gestaltung des ÖPNV vor Ort werden von den kommunalen Aufgabenträgern bzw. Verkehrsverbünden in Nahverkehrsplänen formuliert.

Europäischer Rahmen

Die Europäische Union verfolgt eine gemeinsame Verkehrspolitik. Sie strebt harmonisierte Vorschriften in den Mitgliedsstaaten an. Hinsichtlich des öffentlichen Verkehrs ist es politisches Ziel, eine Liberalisierung des Wettbewerbs und eine Öffnung der nationalen Märkte zu erreichen. [EuKom05o]

Die Verordnung (EG) 1370/2007 gilt ab dem 3.12.2009 unmittelbar und bedarf keiner Umsetzungsschritte des deutschen Gesetzgebers. Die neue Verordnung löst das bestehende, zum Teil bis zu 40 Jahre alte, Verordnungsrecht (EWG 1191/69) für den ÖPNV ab und verfolgt den Ansatz eines sogenannten kontrollierten Wettbewerbs. Sie erkennt nunmehr an, dass Aufgabenträger im ÖPNV finanzierend eingreifen und unter Umständen auch ausschließliche Rechte gewähren dürfen. Damit existieren nun Möglichkeiten, Leistungen im ÖPNV direkt und ohne förmliches Vergabeverfahren zu vergeben. [(EG) Nr. 1370/2007]

Die Richtlinie 91/440/EWG hat das Schaffen wirtschaftlich eigenständiger, leistungsstarker und wettbewerbsfähiger Eisenbahnverkehrsunternehmen zum Ziel. Zur Zielerreichung sieht sie eine unabhängige Geschäftsführung (Art. 4 ff.), verpflichtende Trennung der Rechnungsführung, fakultative Organisationstrennung zwischen Netz und Betrieb (Art. 6 ff.), das Recht auf diskriminierungsfreien Netzzugang und die Sanierung der Finanzstruktur (Entschuldung) (Art. 9 ff.) vor.

Die Richtlinie 2001/14/EG verpflichtet alle EU-Staaten eine unabhängige Regulierungsstelle einzurichten, die den diskriminierungsfreien Zugang zur Schieneninfrastruktur sicherstellen und mögliche Konflikte zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Netzbetreiber lösen soll. Die Staaten der EU sowie die Schweiz und Norwegen setzen diese Vorgabe in drei unterschiedlichen Modellen um (Besondere Regulierungsbehörde, Eisenbahnamt, Ministerium). In Deutschland hat Anfang 2006 die Bundesnetzagentur diese Aufgabe vom Eisenbahn-Bundesamt übernommen. Ein Vergleich zeigt, dass Staaten mit fortgeschrittener Marktöffnung ihre Regulierungsstellen schlagkräftig ausgestattet haben, die mit einem höheren Grad der Marktöffnung auch mehr Konfliktfälle zu verzeichnen haben. [DBAG06c]

Deutsches Recht

Der straßengebundene Personenverkehr in Deutschland wurde bislang vom Personenbeförderungsgesetz (PBefG) geprägt. Die Harmoniserung dieses Gesetzes mit dem Europarecht (Verordnung (EG) 1370/2007) erfolgte mit der Fassung vom 14.12.2012.

Im schienengebundenen Personenverkehr gilt in Deutschland das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG). Es setzt die EG-Richtlinie 91/440 um und bildet die gesetzliche Grundlage der Bahnstrukturreform. Für das Verkehrsunternehmen wird darin generell das Betreiben eines Verkehrs oder das Betreiben einer Infrastruktur genehmigt. Praktisch wichtiger als diese Betriebsgenehmigung sind meist die zwischen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern geschlossenen Verkehrsverträge über das Erbringen bzw. Finanzieren von Verkehrsleistungen.

Die Regionalisierung des SPNV ist eines der Hauptziele der Bahnstrukturreform in Deutschland und im Regionalisierungsgesetz (RegG) verankert. Neben einer Begriffsbestimmung des ÖPNV bildet das RegG die Grundlage der heutigen ÖPNV-Organisation. Es beauftragt die Länder, Kreise und Kommunen, den ÖPNV als Aufgabe der Daseinsvorsorge wahrzunehmen. Während der Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) von jedem Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich betrieben wird, finanziert der Bund den Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Da die Länder auch finanziell für den SPNV verantwortlich sind, stehen ihnen sogenannte Regionalisierungsmittel vom Bund zur Verfügung, deren Verteilung auf die einzelnen Bundesländer das RegG ebenfalls zum Inhalt hat.

Weitere Zuständigkeiten bzw. die landesinterne Aufteilung der Regionalisierungsmittel regeln die Landesnahverkehrsgesetze der Bundesländer. Zudem werden darin Zuständigkeiten in der Genehmigungs-, Finanzierungs- und Versorgungsverantwortung auf kommunale bzw. staatliche Behörden deligiert. Für den ausreichenden, flächendeckenden ÖPNV sind meist kommunale Aufgabenträger (Kreisfreie Städte, Landkreise) oder Verkehrsverbünde verantwortlich, denen Aufgaben im ÖPNV übertragen wurden. Die Ziele der Gestaltung des ÖPNV vor Ort werden von den kommunalen Aufgabenträgern bzw. Verkehrsverbünden in Nahverkehrsplänen formuliert.

Abb. 1:Zuständigkeiten

Abb. 1:Zuständigkeiten