Partizipation von Kindern und Jugendlichen an Mobilitätsentscheidungsprozessen

Erstellt am: 26.06.2006 | Stand des Wissens: 12.01.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Kinder und Jugendliche haben einen rechtlichen Anspruch auf eine menschenwürdige, gesunde Entwicklung und damit das Recht auf entsprechende Lebensbedingungen [BAST05a, S. 9]. Neben dem Schutz und der Versorgung von Kindern und Jugendlichen sind ausdrücklich deren gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft und ihre Beteiligung am politischen Prozess zu nennen. Neben internationalen Regelungen wie dem UN-Kinderkonvention-Übereinkommen über die Rechte des Kindes [KGRE03], der AGENDA 21 der Vereinten Nationen und der "Revidierten Europäischen Charta der Beteiligung der Jugend am Leben der Gemeinde und der Region" [KGRE03, Coun17] gilt auf nationaler Ebene das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) (Sozialgesetzbuch) [SGB VIII], das in entsprechenden Ausführungsgesetzen auf Landesebene zu konkretisieren ist.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Themen wie Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsgestaltung oder Umweltfragen hebt auch der "Nationale Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland, 2005-2010" [BMFSFJ06a, S. 57] als zukunftsweisendes Handlungsfeld hervor. Darüber hinaus ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in einigen Bundesländern in den Gemeindeordnungen verankert. Dies verpflichtet die Kommunen dazu, Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen. Geeignete Verfahren sind zu entwickeln und durchzuführen.

Die Gründe für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind:

- die Berücksichtigung von unterschiedlichen Perspektiven in der Planung, da Kinder/ Jugendliche und Planer*innen unterschiedliche Raumzugänge und -wahrnehmungen haben, die sich ergänzen können,

- aus pädagogischer Sicht die Entwicklung von Entscheidungskompetenz durch Partizipation an Entscheidungsprozessen und

- die Stärkung der Identifikation der Jugendlichen mit der Gesellschaft, um soziale Auffälligkeiten zu vermeiden und der Entfremdung von Jung und Alt entgegenzuwirken.

Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen kann grundsätzlich nach vier verschiedenen Modellen erfolgen [FGSV10a, S. 16 ff.]:

- anwaltschaftliche Modelle: Die Interessen der Heranwachsenden werden durch einen Erwachsenen in der Art eines Ombudsmanns (Kinderbeauftragter, Kinderanwalt, Kinder- oder Jugendbüro) wahrgenommen und an die entsprechenden zuständigen Stellen weitergeleitet. Anwaltschaftliche Modelle waren in den 80er Jahren die erste Form der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Die Anforderungen von Kindern und Jugendlichen erhalten mittels Vertretung durch einen Erwachsenen ein stärkeres Gewicht und können beständig vertreten werden. Das Modell birgt jedoch die Gefahr der Bevormundung und kann die Kinder und Jugendlichen in eine passive Rolle drängen.

- repräsentative Modelle: Die Kinder und Jugendlichen vertreten ihre Interessen durch Kinder- und Jugendparlamente oder Kinder- und Jugendbeiräte selbst. Diese orientieren sich an den üblichen kommunalen Verfahren und beziehen sich häufig auch auf festgelegte Wahlperioden. Da Kinder und Jugendlichen in diesen repräsentativen Gremien die Fähigkeit aufweisen müssen, sich angemessen artikulieren zu können, beteiligen sich bei diesen Modellen vorwiegend ältere Kinder und Jugendliche mit vergleichsweise hohem schulischem Bildungsniveau. Ein weiterer Nachteil dieses Modells ist die fehlende eigenständige Kompetenz der Gremien, so dass eine Einbindung in kommunale politische Aktivitäten gewährleistet sein sollte.

- offene Modelle: Zu den offenen Modellen gehören Kinder- und Jugendforen, Stadtteilversammlungen und Sozialraumkonferenzen. Hier gibt es keine besonderen Reglementierungen oder institutionelle Einschränkungen. Die Kinder und Jugendlichen legen ihre Themenfelder selbst fest. Ein erwachsener Moderator begleitet die Durchführung der Diskussionen. Als Ergebnis werden Anträge formuliert und an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung weitergeleitet. Der Vorteil gegenüber den repräsentativen Modellen ist die geringere Hemmschwelle bei der Beteiligung. Eine Schwachstelle kann die Gefahr der Unverbindlichkeit und Beliebigkeit darstellen.

- projektorientierte Modelle: Kinder und Jugendliche werden direkt in ein Projekt eingebunden, das sich auf ihr unmittelbares Lebensumfeld bezieht. Die Beteiligung kann in allen Phasen eines Projektes (Bestandsaufnahmen, Problemanalyse, Entwicklung von Lösungsvorschlägen, Maßnahmenentwurf und Maßnahmenumsetzung) erfolgen und daher vielfältige Varianten und Methoden aufweisen. Es gibt keine inhaltlichen Planungskonzepte beziehungsweise keine Aufgaben, an denen Kinder und Jugendliche nicht beteiligt werden können. Die Bandbreite reicht von konzeptionellen Planungen wie Stadt- oder Dorfentwicklungsplänen über Konzepte zur Wohnumfeldverbesserung und Verbesserung der Schulwegsicherheit bis hin zu konkreten Straßenraum- oder Platzgestaltungen beziehungsweise funktionalen und gestalterischen Verbesserungen einzelner Bushaltestellen [Jürg05, S. 66]. Laut einer Studie [BWZi99, S. 34] sind nur drei Prozent der projektorientierten Beteiligungsangebote dem Bereich der Verkehrsplanung zuzuordnen. Die größten Anteile entfallen auf die Gestaltung von Spiel- und Freizeitgeländen (34 Prozent), auf die Mitwirkung an stadtteilbezogenen Planungen (22 Prozent) und auf den Bau von Skateranlagen (12 Prozent). Da sich die Arbeiten auf das Umfeld der Beteiligten beziehen, können bereits Vorschulkinder an derartigen Projekten teilnehmen.

In welcher Form Kinder und Jugendliche letztlich im Prozess mitwirken, kann sich je nach Situation, Alter und Präferenzen der Kinder unterscheiden. Dabei haben sich zeichnerische Verfahren, Brainstorming, Kartenabfragen, Gruppenarbeiten, Zukunftswerkstätten, Felderkundungen und Stadtspaziergänge sowie Interviewstreifzüge als geeignet erwiesen [FGSV12c].

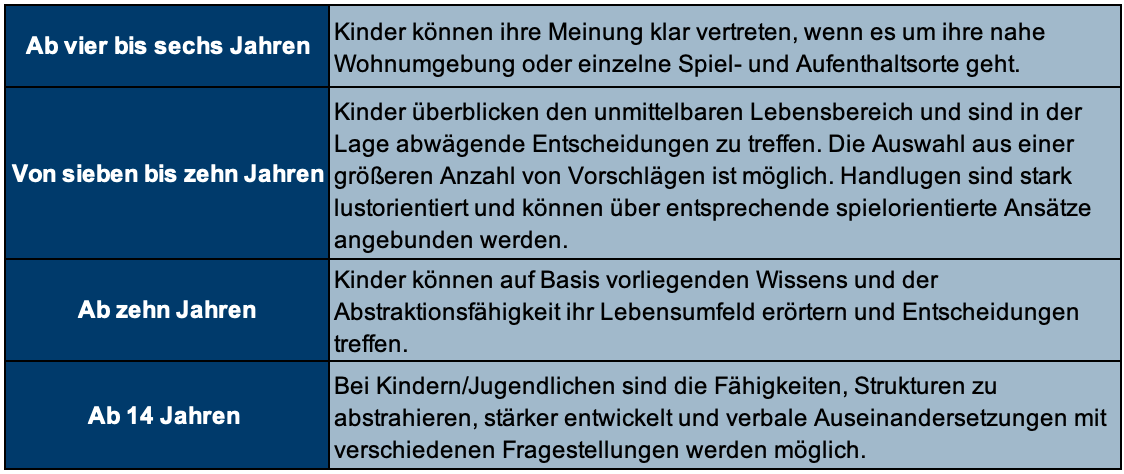

Im Einzelfall ist jeweils abzuwägen, ob und in welchem Umfang eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erfolgen sollte. Mit dem Alter entwickeln sich das Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit, die eigene Meinung klar vertreten zu können. Gleichzeitig weitet sich der Aktionsraum aus und die Interessen variieren stärker (Aktionsräumliches Verhalten). Die Entwicklung der Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zur Gestaltung ihrer Umwelt ist in Tabelle 1 dargestellt.

Für den Erfolg von Partizipationsprojekten sind folgende wesentliche Voraussetzungen notwendig [KrJu10]:

- Realitätsnähe: unmittelbarer Bezug zur Erlebniswelt der Kinder,

- Bedeutsamkeit der Planung für die beteiligten Kinder,

- Auswahl eines konkreten Planungsgegenstandes,

- Transparenz des Planungsprozesses,

- Zeitnähe (Ergebnisse und Umsetzung),

- keine Überforderung und

- Ernstnehmen der Belange von Kindern.

Verschiedene Projekte bemühen sich verstärkt um die Einbindung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Stadtplanung [Döni06, S. 57], so beispielsweise Stadt(T)räume, Spielleitplanung und Jugend Architektur Stadt e. V. [EdUt06, S. 97].

Städte wie zum Beispiel Stuttgart, Leipzig, Frankfurt, Berlin, Wiesbaden, Hamm oder Meißen [FGSV10a] haben bereits Projekte in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt und dabei positive Erfahrungen gesammelt: Neben der realen Verbesserung der Lebensumwelt durch Partizipationsprojekte wird häufig die Erweiterung der Planer- und Politikersicht um die Perspektive der Heranwachsenden betont [BaWS03, S. 494]. Mehrfach werden die hohe Motivation und das Engagement der partizipierenden Jungen und Mädchen hervorgehoben [Copp00, S. 11; Schr95, S. 99, 119]. Für den Erfolg von Partizipationsprojekten spricht, dass häufig eine Fortführung der Projekte vorgesehen ist und dass eine weitere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der jeweiligen Stadt angestrebt wird (siehe Osnabrück [Osna03, S. 18]; Solingen [Soli98, S. 4]). Ein Teil der Projekte demonstriert, dass der rechtliche Anspruch auf eine angemessene Beteiligung Kommunen dazu veranlassen kann, neue Formen der Partizipation zu entwickeln (siehe Witzenhausen [Witz00, S. 5] und Karlsruhe [Karl94, S. 7]). Es wird somit gezeigt, welche Vorteile die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen für ihre Entwicklung, aber auch für die Planer und deren Projekte haben kann. Die Koordinierungstelle "Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft" begleitete 2015 bis 2018 16 Kommunen auf Ihrem Weg zu mehr Jugendgerechtigkeit und ist darüber hinaus ein Zentraler Partner der Bundesregierung mit vielen, aktuellen Projekten [KSJG17].

Es sollte das Ziel von Politik und Planern, aber auch von Bildungsinstitutionen sein, Kinder und Jugendlichen weiterhin und verstärkt die Möglichkeiten zur Beteiligung zur geben, wobei sich an erfolgreich durchgeführten Projekten orientiert werden kann.

Städte wie zum Beispiel Stuttgart, Leipzig, Frankfurt, Berlin, Wiesbaden, Hamm oder Meißen [FGSV10a] haben bereits Projekte in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt und dabei positive Erfahrungen gesammelt: Neben der realen Verbesserung der Lebensumwelt durch Partizipationsprojekte wird häufig die Erweiterung der Planer- und Politikersicht um die Perspektive der Heranwachsenden betont [BaWS03, S. 494]. Mehrfach werden die hohe Motivation und das Engagement der partizipierenden Jungen und Mädchen hervorgehoben [Copp00, S. 11; Schr95, S. 99, 119]. Für den Erfolg von Partizipationsprojekten spricht, dass häufig eine Fortführung der Projekte vorgesehen ist und dass eine weitere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der jeweiligen Stadt angestrebt wird (siehe Osnabrück [Osna03, S. 18]; Solingen [Soli98, S. 4]). Ein Teil der Projekte demonstriert, dass der rechtliche Anspruch auf eine angemessene Beteiligung Kommunen dazu veranlassen kann, neue Formen der Partizipation zu entwickeln (siehe Witzenhausen [Witz00, S. 5] und Karlsruhe [Karl94, S. 7]). Es wird somit gezeigt, welche Vorteile die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen für ihre Entwicklung, aber auch für die Planer und deren Projekte haben kann. Die Koordinierungstelle "Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft" begleitete 2015 bis 2018 16 Kommunen auf Ihrem Weg zu mehr Jugendgerechtigkeit und ist darüber hinaus ein Zentraler Partner der Bundesregierung mit vielen, aktuellen Projekten [KSJG17].

Es sollte das Ziel von Politik und Planern, aber auch von Bildungsinstitutionen sein, Kinder und Jugendlichen weiterhin und verstärkt die Möglichkeiten zur Beteiligung zur geben, wobei sich an erfolgreich durchgeführten Projekten orientiert werden kann.