Betriebsformen im Regionalverkehr auf dem Lande

Erstellt am: 25.09.2002 | Stand des Wissens: 21.10.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden die vier nachstehend aufgeführten, grundlegenden Betriebsformen unterschieden [Schu92]. Diese können einzeln oder in Kombination genutzt werden.

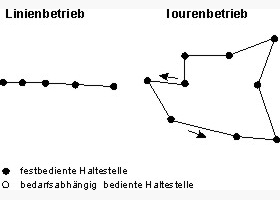

Abb. 1: Betriebsformen

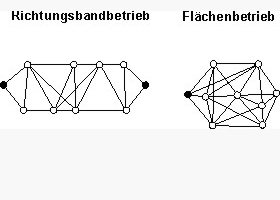

Abb. 1: Betriebsformen Abb. 2: Linienführung der Betriebsformen

Abb. 2: Linienführung der BetriebsformenMaßgebend ist der Grad der räumlichen und zeitlichen Interessen beziehungsweise Bündelung der Fahrgastströme. Aus wirtschaftlichen Gründen sollte in der Regel ein hoher Grad der Bündelung angestrebt werden. Im Regionalverkehr auf dem Lande ist das aber oft nicht möglich.

Der Linienbetrieb erfordert die größte räumliche Bündelung. Zum Flächenbetrieb hin nimmt sie ab.

Darüber hinaus besteht bei allen Bedienungsformen die Möglichkeit, den Zu- und Abgang differenziert zu gestalten. Unterschieden werden fest bediente Haltestellen, bedarfsabhängig bediente Haltestellen, Halte zwischen den Haltestellen und Haustürbedienung.

Starke Fahrgastströme gestatten in der Regel eine effektive zeitliche Bündelung auf vorab geplante Fahrten. Das wird umso schwieriger, je kleiner die Fahrgastströme werden. Dann existieren grundsätzlich drei Möglichkeiten:

- Die Fahrzeuggröße wird angepasst.

Eine vorab geplante Fahrt wird nur dann tatsächlich durchgeführt, wenn Bedarf vorliegt. Aus einer bedarfsunabhängigen Fahrt wird so eine bedarfsabhängige Fahrt, indem der Fahrgast beispielsweise rechtzeitig bei dem Verkehrsunternhemne den Fahrtwunsch anmeldet.

- Die konkrete zeitliche Lage einer Fahrt wird erst festgelegt, wenn ein konkreter Bedarf vorliegt. Aus einer fahrplangebundenen Fahrt wird so eine fahrplanungebundene Fahrt [Kirch87].

Somit ergibt sich folgende Charakteristik für die einzelnen Betriebsformen:

Der Linienbetrieb ermöglicht eine linienförmige Erschließung des Bedienungsraumes bei gebündelter Verkehrsnachfrage und wird am häufigsten angewandt. Der Linienweg sollte der Schwerelinie der Bebauung folgen. Die Bedienung erfolgt im konventionellen Linienbetrieb bedarfsunabhängig und fahrplangebunden. Bei geringer Nachfrage besteht die Möglichkeit, zu einer bedarfsabhängigen Bedienung überzugehen, beispielsweise durch Anruflinientaxi.

Eine Sonderform stellt der Tourenbetrieb dar, bei dem flächig verteilte Zugangsstellen in einer festen Reihenfolge bedient werden. Durch die erheblichen Umwegfahrten hat der Tourenbetrieb im öffentlichen Verkehrsangebot nur eine geringe Bedeutung. Anwendung findet er beispielweise im Schülerverkehr. Hin und wieder wird der Tourenbetrieb mit dem Linienbetrieb zur besseren Flächenerschließung am Ende der Linie kombiniert.

Der Richtungsbandbetrieb gestattet das Erschließen eines band- oder sektorförmigen Bedienungsraumes - des Korridors oder Sektors. Ein Korridor besteht aus mindestens je einer fest bedienten Anfangs- und Endhaltestelle sowie aus Zugangsstellen, die nur bei entsprechender Nachfrage angefahren werden. Bei einem Sektor wird nur eine Haltestelle fest bedient. Beim Richtungsbandbetrieb handelt es sich in der Regel um einen fahrplangebundenen Verkehr, wobei die Zugangsstellen innerhalb eines Zeitintervalls bedient werden. Der Richtungsbandbetrieb ist sinnvoll, wenn in einem Korridor oder Sektor gerichtete Verkehrsströme vorhanden sind, deren Ausprägung jedoch keine regelmäßige Bedienung aller Zugangsstellen erfordert.

Beim Flächenbetrieb sind die Zugangsstellen flächig über das Einsatzgebiet verteilt. Teilweise ist eine Haustürbedienung üblich. Eine feste Bedienungsreihenfolge der Haltestellen gibt es nicht, sie richtet sich nach der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Fahrtwünsche. Der Flächenbetrieb wird bedarfsabhängig durchgeführt. Es kann eine fahrplangebundene oder eine ungebundene Bedienung vorliegen. Der Flächenbetrieb wird angewendet, wenn die Verkehrsströme keine oder nur eine geringe räumliche Bündelung zulassen.

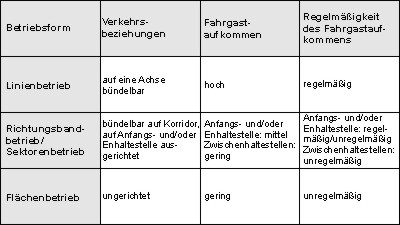

Eine grundsätzliche Zuordnung zwischen Betriebsform, Verkehrsbeziehungen, Fahrgastaufkommen und Regelmäßigkeit des Fahrgastaufkommens kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Der Linienbetrieb ermöglicht eine linienförmige Erschließung des Bedienungsraumes bei gebündelter Verkehrsnachfrage und wird am häufigsten angewandt. Der Linienweg sollte der Schwerelinie der Bebauung folgen. Die Bedienung erfolgt im konventionellen Linienbetrieb bedarfsunabhängig und fahrplangebunden. Bei geringer Nachfrage besteht die Möglichkeit, zu einer bedarfsabhängigen Bedienung überzugehen, beispielsweise durch Anruflinientaxi.

Eine Sonderform stellt der Tourenbetrieb dar, bei dem flächig verteilte Zugangsstellen in einer festen Reihenfolge bedient werden. Durch die erheblichen Umwegfahrten hat der Tourenbetrieb im öffentlichen Verkehrsangebot nur eine geringe Bedeutung. Anwendung findet er beispielweise im Schülerverkehr. Hin und wieder wird der Tourenbetrieb mit dem Linienbetrieb zur besseren Flächenerschließung am Ende der Linie kombiniert.

Der Richtungsbandbetrieb gestattet das Erschließen eines band- oder sektorförmigen Bedienungsraumes - des Korridors oder Sektors. Ein Korridor besteht aus mindestens je einer fest bedienten Anfangs- und Endhaltestelle sowie aus Zugangsstellen, die nur bei entsprechender Nachfrage angefahren werden. Bei einem Sektor wird nur eine Haltestelle fest bedient. Beim Richtungsbandbetrieb handelt es sich in der Regel um einen fahrplangebundenen Verkehr, wobei die Zugangsstellen innerhalb eines Zeitintervalls bedient werden. Der Richtungsbandbetrieb ist sinnvoll, wenn in einem Korridor oder Sektor gerichtete Verkehrsströme vorhanden sind, deren Ausprägung jedoch keine regelmäßige Bedienung aller Zugangsstellen erfordert.

Beim Flächenbetrieb sind die Zugangsstellen flächig über das Einsatzgebiet verteilt. Teilweise ist eine Haustürbedienung üblich. Eine feste Bedienungsreihenfolge der Haltestellen gibt es nicht, sie richtet sich nach der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Fahrtwünsche. Der Flächenbetrieb wird bedarfsabhängig durchgeführt. Es kann eine fahrplangebundene oder eine ungebundene Bedienung vorliegen. Der Flächenbetrieb wird angewendet, wenn die Verkehrsströme keine oder nur eine geringe räumliche Bündelung zulassen.

Eine grundsätzliche Zuordnung zwischen Betriebsform, Verkehrsbeziehungen, Fahrgastaufkommen und Regelmäßigkeit des Fahrgastaufkommens kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abb. 3:Kriterien für Betriebsformen

Abb. 3:Kriterien für BetriebsformenEine Verknüpfung und Weiterentwicklung der grundlegenden Betriebsformen stellt der Richtungsband-Expressbus-Betrieb dar. Sein Grundgerüst besteht aus einer in einem Korridor direkt geführten und in einem festen Takt verkehrenden Expressbuslinie mit einer möglichst geringen Zahl fest bedienter Haltestellen, an denen sie mit fahrplangebundenen und - je nach Erfordernis - bedarfsunabhängigen oder bedarfsabhängigen Zubringersystemen im Linien-, Richtungsband- oder Flächenbetrieb verknüpft ist. Das Ziel besteht darin, die Vorteile der Betriebsformen und Verkehrsmittel zu kombinieren und ihre Nachteile zu minimieren. [Köhl06]