Räumliche Differenzierung zentraler Mobilitätskenngrößen

Erstellt am: 20.10.2004 | Stand des Wissens: 15.12.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

1. Räumliche Bezugseinheit

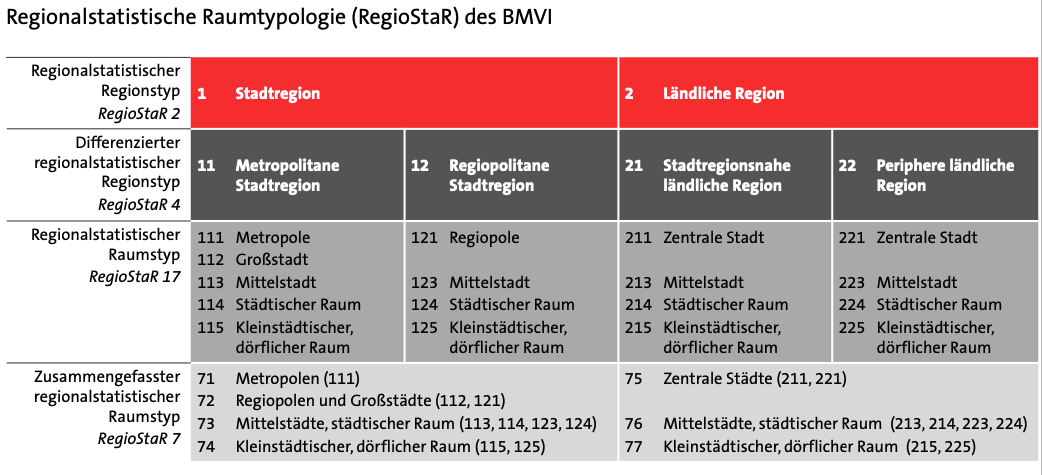

Für eine Beschreibung der Mobilitätskenngrößen in Abhängigkeit von der Raum- und Siedlungsstruktur ist eine geeignete räumliche Typisierung erforderlich. Beispielsweise können siedlungsstrukturelle Kategorien genutzt werden, die ihren Ursprung in der Raumplanung bzw. Raumbeobachtung haben. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) bietet verschiedene administrative und nicht administrative Raumabgrenzungen an [BBSR12c]. Um Wirkungszusammenhänge zwischen Verkehr und räumlichen Strukturen besser analysieren und unterschiedliches Mobilitätsverhalten sichtbar machen zu können, hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ein eigenes Instrument entwickelt. Die Regionalstatistische Raumtypologie für die Mobilitäts- und Verkehrsforschung (RegioStaR) beinhaltet siedlungsstrukturelle Merkmale auf der Ebene von Gemeindeverbänden und unterscheidet sich darin zu bisher genutzten Typologien, die auf der Ebene von Kreisen und kreisfreien Städten agieren. Die RegioStaR ist damit räumlich präziser und in der zeitlichen Entwicklung konstanter, da sich Änderungen der Gemeindeverbände geringer auf die Untersuchungsergebnisse der Raumtypen auswirken als etwa Erweiterungen von Kreisen [Nobi18, S. 22]. Außerdem spiegelt die neue Typisierung besser die Realität wider, in der die Mobilität einer Person durch ihr Wohn- und Lebensumfeld (Gemeinde) beeinflusst wird, als durch ihre Zuordnung zu einem generellen Landkreis.

Grob in Stadtregionen und ländliche Regionen unterteilt, unterscheidet die RegioStaR 17 Raumeinzeltypen. Sie bilden die Grundlage für die Zusammenfassung in verschiedene Raum- und Gemeindetypen (s. Abbildung 1).

Grob in Stadtregionen und ländliche Regionen unterteilt, unterscheidet die RegioStaR 17 Raumeinzeltypen. Sie bilden die Grundlage für die Zusammenfassung in verschiedene Raum- und Gemeindetypen (s. Abbildung 1).

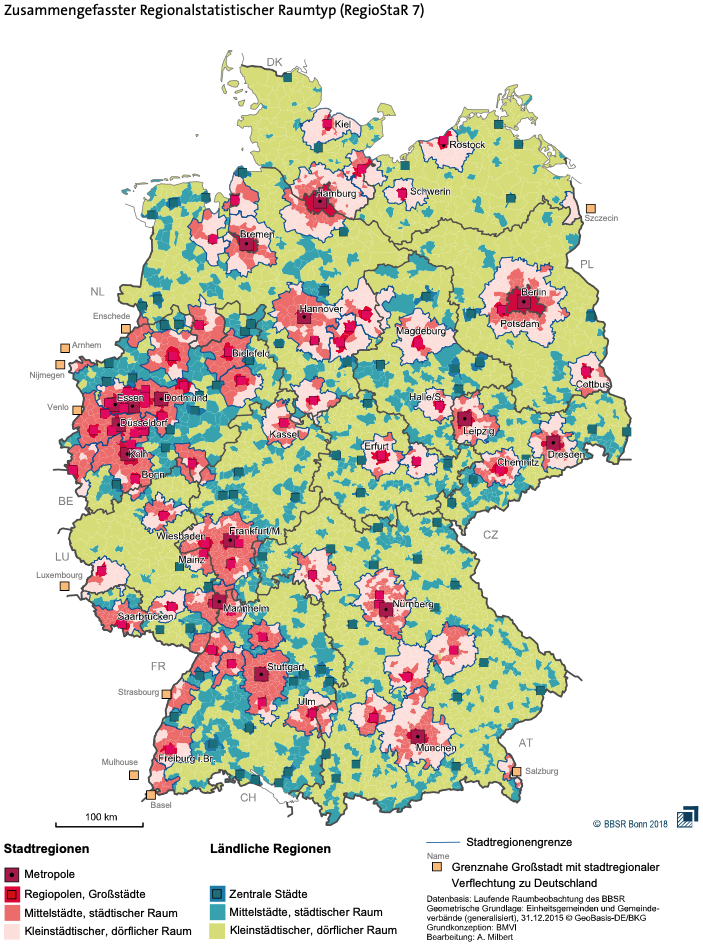

Für eine bessere Übersichtlichkeit basiert die Auswertung in der MiD 2017 [Nobi18] auf den zusammengefassten regionalstatistischen Raumtypen (RegioStaR 7). Abbildung 2 zeigt ihre räumliche Verteilung in Deutschland.

Auch das Deutsche Mobilitätspanel (MOP) nutzt den RegioStaR 7 in seiner Sonderauswertung zur Mobilität in räumlicher Differenzierung [MOP19, S. 74ff.]. Er fließt hier zusätzlich zu den fünf regelhaft genutzten Raumtypen in die Auswertung mit ein [KAN20, S. 11]:

- Raumtyp I: Gemeinden in Gebieten mit über 100.000 Einwohnern, Kerngebiet

- Raumtyp II: Gemeinden in Gebieten mit über 100.000 Einwohnern, Randgebiet

- Raumtyp III: andere Gemeinden mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern

- Raumtyp IV: andere Gemeinden mit 5.000 bis unter 20.000 Einwohnern

- Raumtyp V: andere Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern

"Das Kerngebiet wird hierbei u.a. durch die Pendlerquote bestimmt, so dass auch kleinere Gemeinden im Umland der großen Gemeinde zu deren Kerngebiet zählen können. Zum Randgebiet einer großen Gemeinde zählen Gemeinden im weiteren Umland, deren Einwohner zwar einpendeln, deren Berufspendlerquote aber niedriger ist als die der Kerngebietsgemeinden". [KAN20, S. 11]

2. Grundaussagen zu differenzierten Mobilitätskenngrößen

Auswertungen der Erhebung "Mobilität in Deutschland (MiD) 2017" ergaben, dass das Grundbedürfnis nach Mobilität, gemessen anhand der Mobilitätsquote, über alle Raumstrukturen hinweg gleich stark ausgeprägt ist. Bewohner städtischer bzw. ländlich strukturierter Gebiete besitzen dennoch ein unterschiedliches Verkehrsverhalten. So unterscheidet sich zwar die Wegeanzahl zwischen unterschiedlichen Raumtypen kaum, wohl aber Unterwegszeit und Tagesstrecke: Menschen in Metropolen sind im Durchschnitt eine Viertelstunde länger unterwegs als Menschen im dörflichen Raum [Nobi18, S. 26], obwohl die Strecken, die letztere pro Tag zurücklegen, zwölf Prozent länger als der Durchschnitt und sogar 18 Prozent länger als die Tagesstrecken in Metropolen sind. Gründe hierfür sind z. B. Unterschiede in Infrastruktur und Nahversorgung sowie ein weniger gutes Arbeitsplatzangebot auf dem Land [Nobi18, S. 28].

Der Raumtyp hat einen deutlichen Einfluss auf den Modal Split. Die Bewohner von Metropolen nutzen häufiger die Verkehrsmittel des Umweltverbundes (62 Prozent), wobei 20 Prozent auf den Öffentlichen Verkehr (ÖV) entfallen und der Fußverkehr mit 20 Prozent etwa dem Anteil der Wege als MIV-Fahrer entspricht. In ländlichen Regionen werden dagegen bis zu 70 Prozent aller Wege mit dem Auto zurückgelegt [Nobi18, S. 47]. Die Nutzung neuer Technologie- oder Mobilitätsoptionen unterscheidet sich ebenfalls nach Raumtyp. So ist die Nutzungshäufigkeit von Carsharing-Angeboten in Metropolen, Großstädten und Regiopolen höher als in ländlichen Gebieten, die Pedelec-Nutzung hingegen ist vor allem auf dem Land zu finden [Nobi18, S. 83/93].

Das Deutsche Mobilitätspanel [KIT11] stellt zusammenfassend fest: "je ländlicher die Kreise innerhalb der Strukturtypen liegen, desto höher ist die Verkehrsleistung je Einwohner. Der Grund liegt in der Notwendigkeit zur Erledigung der Aktivitäten in den Zentren der Agglomerationsräume" [KIT11, S. 53]. Die MiD 2017 zeigt, dass die Verkehrsleistung im kleinstädtischen und dörflichen Raum bis zu 15 Prozent höher ist, als es dem Bevölkerungsanteil entsprechend der Fall sein sollte. Umgekehrt liegt die der Anteil der Personenkilometer in zentralen und Mittelstädten bis zu 10 Prozent unter dem Bevölkerungsanteil. [Nobi18, S. 30]

Innerhalb der siedlungsstrukturellen Kreistypen nach BBSR stellt das Deutsche Mobilitätspanel [KIT11] fest, dass:

- Die Verkehrsleistung steigt, je ländlicher die Kreise liegen,

- Die Mobilitätszeit geringer ist, je ländlicher die Kreise liegen,

- Die Pendelweglänge steigt, je ländlicher die Kreise liegen und

- Der ÖV-Anteil höher bzw. der MIV-Anteil niedriger liegt, je zentraler die Kreise liegen (Kernstädte).

MiD 2017 beschreibt die Mobilitätskenngrößen nach Regionalstatistischem Raumtyp. Für einzelne Städte können jedoch auch spezifische Aussagen aus der Erhebung Mobilität in Städten - SrV gewonnen werden [SrV09].

3. Räumliche Tendenzen der Verkehrsentwicklung (Vergleich MiD 2002 und 2017)

Nach [BMVI19am] hat das Gesamtverkehrsaufkommen im Zeitraum von 2002 bis 2017 um rund 13 Mio. auf 257 Mio. Wege abgenommen, während die Gesamtverkehrsleistung von 2,7 Mrd. auf 3,2 Mrd. Personenkilometer gestiegen ist. Besonders deutlich fällt der Anstieg in Metropolen aus: Während die Bevölkerung hier eine Zunahme von knapp 10 Prozent erfahren hat, wächst ihre Verkehrsleistung um ganze 40 Prozent. Auch im ländlichen Raum, der sogar an Bevölkerung verloren hat, steigt die Verkehrsleistung um bis zu 20 Prozent [BMVI19am, S. 28].