Begriffsklärung von Mobilitätsdaten und Übersicht

Erstellt am: 18.11.2024 | Stand des Wissens: 18.11.2024

Synthesebericht gehört zu:

Mobilität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch meist die zeitlich-räumliche Ortsveränderung von Personen. Während der Begriff Mobilität verschiedene Wahlmöglichkeiten umfasst, bezeichnet Verkehr die konkrete Umsetzung von Mobilität in eine Raumüberwindung. [Gatz23, S.5]

Als Mobilitätsdaten werden dementsprechend alle Daten bezeichnet, die im Kontext von Mobilitätsverhalten entstehen und erhoben werden können. Mobilitätsdaten sind facettenreich und können beispielsweise Angebots- und Nachfragedaten, aber auch Infrastrukturdaten sowie bei weiterer Betrachtung auch Auswirkungen des Verkehrs, zum Beispiel Emissionen, umfassen.

Die Erfassung der Nachfrage im Mobilitätsbereich ist vielschichtig und kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Auf einer aggregierten räumlichen Ebene (zum Beispiel auf nationaler Ebene) werden meist das Aufkommen im Personen- und Güterverkehr, die Verkehrsleistung sowie die Fahrleistung berichtet. Während das Aufkommen im Personenverkehr als die Anzahl der beförderten Personen angegeben wird, misst man das Güterverkehrsaufkommen in beförderten Tonnen. Die Verkehrsleistung wird in Personen- oder Tonnenkilometern gemessen, die Fahrleistung in Fahrzeugkilometern. Ebenso ist der Modal Split von Bedeutung, der die Marktanteile der Verkehrsträger oder Verkehrsmittel angibt. Dabei kann sich der Modal Split sowohl auf das Verkehrsaufkommen als auch auf die Verkehrsleistung beziehen. Eine detailliertere Betrachtung der Nachfrage erfolgt auf disaggregierter Ebene durch Quelle-Zielmatrizen. Diese bieten Einblicke in die räumliche Verteilung der Verkehrsnachfrage. Zudem sind Zählstellendaten eine Quelle für die Erfassung der Verkehrsnachfrage auf Netzebene. Diese werden mit Hilfe von Erfassungsgeräten (zum Beispiel Induktionsschleifen, Detektoren oder Lichtschranken) an Zählstellen entlang von Verkehrswegen erhoben und erfassen zum Beispiel den Verkehrsfluss nach Fahrzeugkategorien, die Verkehrsdichte sowie die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge.

Angebotsdaten liefern Informationen über die verfügbaren Dienstleistungen und Parameter des Verkehrsangebots. Dazu gehören Fahrzeiten, Wegdistanzen von Verbindungen, Kostenstrukturen sowie im öffentlichen Verkehr Daten zu Umsteigevorgängen. Diese Daten sind entscheidend für die Bewertung der Attraktivität und Effizienz verschiedener Verkehrsmittel und Routen. Häufig beziehen sie sich auf Quelle-Ziel-Relationen oder auf einzelne Netzabschnitte.

Infrastrukturdaten bilden eine weitere Gruppe von Mobilitätsdaten. Auf aggregierter, räumlicher Ebene konzentrieren sie sich auf Merkmale wie die Gesamtlänge des Verkehrsnetzes, die nach verschiedenen Infrastrukturausprägungen differenziert werden kann, wie beispielsweise im Straßen- und Schienenverkehr nach maximal zulässiger Höchstgeschwindigkeit. Auf disaggregierter Ebene sind solche Daten auf einzelne Infrastrukturabschnitte bezogen. Hierbei werden spezifische Merkmale wie Streckentyp (zum Beispiel Autobahn/ Bundesstraße für Straßeninfrastruktur; Hochgeschwindigkeitsstrecke/ konventionelle Strecke für Schieneninfrastruktur), Kapazität, maximal erlaubte Geschwindigkeit sowie die sich daraus ergebende Fahrzeit auf einem Streckenabschnitt berücksichtigt.

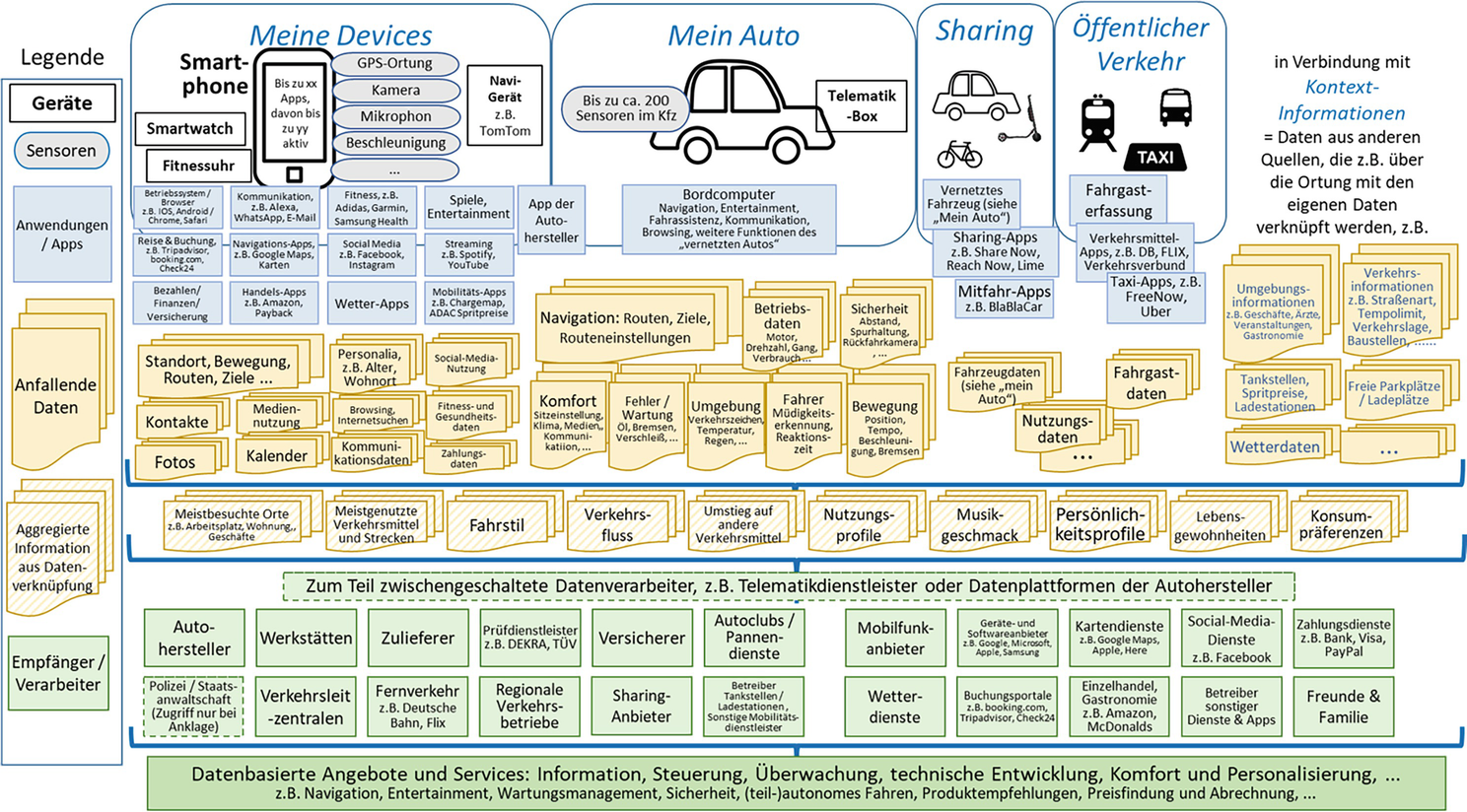

Eine zunehmende digitale Vernetzung und neue Techniken der Datenerfassung und -verarbeitung ermöglichen die Individualisierung von Mobilitätsdaten. Abbildung 1 vermittelt einen Überblick über die Arten von Datenspuren in der Personenverkehrsmobilität, von der Entstehung bis hin zur Verwendung.

Abb. 1: Arten, Entstehung und Verwendung von Datenspuren in der Mobilität (Quelle: [Gatz23, S. 24) (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 1: Arten, Entstehung und Verwendung von Datenspuren in der Mobilität (Quelle: [Gatz23, S. 24) (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)- Geräte (englisch: Devices) wie Smartphones, Navigationsgeräte und sogenannte Wearables (tragbare, technologiebasierte Geräte) wie Smartwatches und Fitnessuhren,

- eigene, sowohl vernetzte als auch nicht vernetzte, Kraftfahrzeuge mit ihren Sensoren, Bordcomputern und gegebenenfalls Telematik-Boxen von Versicherungen,

- Sharing-Mobilitätsdienste zum Beispiel fur Car-Sharing, E-Scooter, E-Bikes sowie

- öffentliche Verkehrsmittel im Nah- und Fernverkehr wie beispielsweise Bahn, Bus und Taxi.

Eine besonders wichtige Rolle für die Verkehrsplanung spielen georeferenzierte Daten, zum Beispiel Ortungsdaten von Smartphone-Apps, Navigationssystemen oder Bordcomputern in Fahrzeugen, die einen Einblick in das Verkehrsverhalten ermöglichen, insofern diese mit passenden Kontextinformationen verknüpft werden. Je mehr individuelle Daten von einzelnen Verkehrsteilnehmern durch persönliche Geräte, Fahrzeuge und Mobilitätsdienste bereitgestellt werden, umso mehr (aggregierte) Informationen und Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Personengruppen können potenziell gezogen und abgeleitet werden, bis hin zu Konsumpräferenzen und Persönlichkeitsprofilen. [Gatz23, S. 12]