Anlastung von Umweltkosten

Erstellt am: 15.03.2011 | Stand des Wissens: 22.08.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Bauhaus-Universität Weimar, Professur Infrastrukturwirtschaft und -management - Prof. Dr. Thorsten Beckers

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

M-Five GmbH Mobility, Futures, Innovation, Economics

Zu den Umweltkosten des Straßenverkehrs zählen Schäden an Material, Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit und Eingriffe in die Natur und Landschaft. Hierzu gibt es Kostenschätzungen, die zum Beispiel im Handbuch der EU-Kommission "External Costs of Transport" [EuKo20c] oder der Methodenkonvention 3.1 des Umweltbundesamtes [UBA20ab] zusammengefasst ausgewiesen werden. Die Wegekostenrechnung für Bundesfernstraßen berücksichtigt hier die Kosten der Luftverschmutzung und des Verkehrslärms. In der Mautberechnung für das Jahr 2024 sind zusätzlich Klimakosten enthalten. Aufgrund der Bedeutung der Klimaveränderungen für die künftigen Generationen, werden die Klimakosten getrennt ausgewiesen.

Die Ursachen der Luftverschmutzung aus den Emissionen (NOx, NMVOC, SO2, NH3, PM10/2.5) werden in der deutschen Wegekostenrechnung über Emissionsfaktoren für alle Fahrzeugkategorien erfasst, die nach Gegebenheiten des Verkehrsablaufs (zum Beispiel Stau, freie Fahrt), der Straße (zum Beispiel Steigung, Gefälle) und Betroffenheit (Einwohnerdichte) unterteilt sind. Die EU-Richtlinie (EU 2013/22), zusammen mit dem "Handbook External Costs of Transport" [EuKo20c] sowie die Methodenkonvention 3.1 des Umweltbundesamtes [UBA20ab] liefern Ansätze für die Kostenwerte gesundheitlicher und nicht-gesundheitlicher Schäden. Diese werden auf den Kilometer einer Fahrt bezogen und sind somit zu den Infrastrukturkosten je Kilometer addierbar.

Die Kosten der Lärmbelastung werden nicht nach Emissionen (wie die Luftschadstoffe) berechnet, sondern nach Lärmwirkung auf die Betroffenen (Immissionskonzept). Dazu sind die Emissionswerte der Fahrzeugkategorien mithilfe von Lärmkarten gebietstypisch unter Berücksichtigung der Betroffenen in Lärmbelastungswerte umzurechnen und auf die Fahrleistungen der Fahrzeugkategorien zu beziehen. Die Kostensätze entstammen ebenfalls der Methodenkonvention des Umweltbundesamtes.

Die Kostenfunktionen von Luftverschmutzung und Verkehrslärm verlaufen sehr unterschiedlich. Während die Lärmkosten abnehmende Zuwächse bei steigendem Verkehr zeigen, ist dies bei Verkehrsabgasen insbesondere im Fall von Partikelemissionen umgekehrt. Solche Unterschiede wie auch Differenzierungen nach Raum (zum Beispiel innerorts/außerorts), Zeit (zum Beispiel Tag/Nacht bei Verkehrslärm) und Verkehrsbedingungen (zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung) lassen sich mit Road-Pricing Systemen im Allgemeinen gut abbilden. Steuersysteme müssen dagegen pauschalieren und können die Kostenverursachung nicht kongruent abbilden.

Die Kosten der Lärmbelastung werden nicht nach Emissionen (wie die Luftschadstoffe) berechnet, sondern nach Lärmwirkung auf die Betroffenen (Immissionskonzept). Dazu sind die Emissionswerte der Fahrzeugkategorien mithilfe von Lärmkarten gebietstypisch unter Berücksichtigung der Betroffenen in Lärmbelastungswerte umzurechnen und auf die Fahrleistungen der Fahrzeugkategorien zu beziehen. Die Kostensätze entstammen ebenfalls der Methodenkonvention des Umweltbundesamtes.

Die Kostenfunktionen von Luftverschmutzung und Verkehrslärm verlaufen sehr unterschiedlich. Während die Lärmkosten abnehmende Zuwächse bei steigendem Verkehr zeigen, ist dies bei Verkehrsabgasen insbesondere im Fall von Partikelemissionen umgekehrt. Solche Unterschiede wie auch Differenzierungen nach Raum (zum Beispiel innerorts/außerorts), Zeit (zum Beispiel Tag/Nacht bei Verkehrslärm) und Verkehrsbedingungen (zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung) lassen sich mit Road-Pricing Systemen im Allgemeinen gut abbilden. Steuersysteme müssen dagegen pauschalieren und können die Kostenverursachung nicht kongruent abbilden.

Die klimarelevanten Emissionen werden entweder als CO2 oder CO2-Äquivalente (CO2eq) gemessen, wobei im Indikator CO2eq alle Treibhausgase in CO2-Einheiten umgerechnet und aufaddiert werden. Im Jahr 2023 hatte der Straßenverkehr in Deutschland einen Anteil von rund 22 Prozent an den gesamten Treibhausgasemissionen [UBA23u]. Während die Klimaforschung die Wirkung der CO2-Emissionen auf das Klima und die Auswirkungen von Klimaveränderungen auf Atmosphäre, Ozeane, Dürre- und Überschwemmungszonen seit etwa 50 Jahren intensiv untersucht hat, erhielt dieses Problem erst in den letzten Jahren eine Bedeutung, die für die Verkehrsplanung relevant ist.

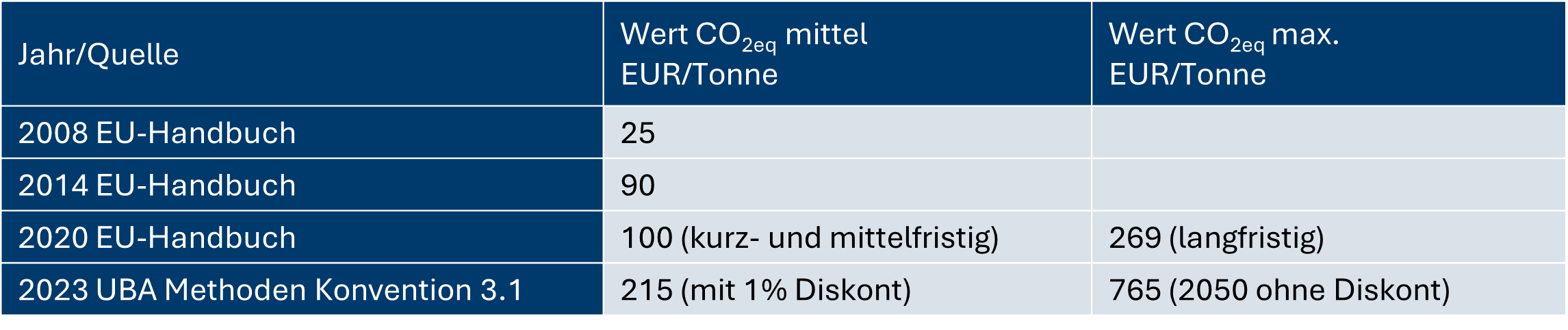

Tabelle 1: Entwicklung der Kostensätze für CO2-Emissionen, Quelle: eigene Darstellung M-Five (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Tabelle 1: Entwicklung der Kostensätze für CO2-Emissionen, Quelle: eigene Darstellung M-Five (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Pkw sowie kleine Lkw bis zu 3,5 technisch zulässiger Gesamtmasse (t tzGm) unterliegen nicht der Gebührenerhebung auf den Bundesfernstraßen. Hier könnte sich die Verkehrsbesteuerung als teilweise wirksame zweitbeste Lösung erweisen. Die Kfz-Steuer wird seit dem Jahr 2009 nach CO2-Emissionen pro Kilometer differenziert. Seither wurden die Anreize mehrfach verschärft, zunächst durch die Senkung der CO2-Grenzwerte für die Berechnung und zuletzt im Jahr 2021 durch eine deutlichere Differenzierung der Steuersätze nach Gramm CO2 je Kilometer. Außerdem sind batterieelektrische Fahrzeuge bis zu zehn Jahre nach ihrer Erstzulassung und befristet bis zum 31. Dezember 2030 von der Kfz-Steuer befreit.

Die Kfz-Steuerhöhe ist aber zu gering, um nachhaltige Effekte auf das Kaufverhalten auszuüben. Des Weiteren wird ein großer Teil der Neuzulassungen für Fahrzeuge der Oberklasse von Firmen getätigt. Das sogenannte Dienstwagenprivileg machte die Beschaffung großer Fahrzeuge für Beschäftigte steuerlich zunehmend interessant. Der Anteil von Firmenwagen an Neuzulassungen lag im Jahr 2010 bei 28,8 Prozent, 2022 bei 39,3 Prozent [VDA23b] und 2024 bei etwa 68 Prozent [Stat24i]. Im Segment der Oberklasse lag dieser Anteil (Januar bis Juli) 2024 bei 86,8 Prozent [Stat24i]. Wenn die Jahressteuer entrichtet ist, ergibt sich kein weiterer Anreiz zu kostensenkendem Verkehrsverhalten [Andor20]. Ebenso ist mit der Kfz-Steuer keine orts- und zeitgenaue Beeinflussung von Lärm- und lokalen Luftschadstoffemissionen möglich, obwohl gerade bei diesen Belastungen große regionale und zeitliche Unterschiede existieren.

Mit Erhöhungen der Energiesteuer könnte bei normaler Preis-Mengen-Reaktion insbesondere der Ausstoß von CO2 beeinflusst werden, da der Verbrauch konventioneller Kraftstoffe eines Kfz stark mit dem Ausstoß des Klimagases korreliert. Bei maßvollen Erhöhungen der Treibstoffpreise reagiert die Nachfrage der Verkehrsteilnehmenden weitgehend unelastisch, sodass nur geringe Änderungen des Verkehrsverhaltens folgen. Starke Preiserhöhungen zeigen dagegen deutliche Wirkungen, so etwa während der COVID-19-Pandemie und im Anschluss an den Boykott russischer Öl- und Gaslieferungen ab dem Frühjahr 2022. Die Pkw-Fahrleistungen gingen zurück, während der nicht-motorisierte Verkehr (speziell Radverkehr) stark anstieg [Roth22]. Diese Wirkungen sind nach der Normalisierung der Treibstoffpreise weitgehend verschwunden.