Wasserstoff für Flugantriebe

Erstellt am: 29.06.2004 | Stand des Wissens: 27.02.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.

Als alternative oder neue Treibstoffe gelten Flüssig-Wasserstoff (LH2) und Flüssig-Methan (LCH4). Diese Stoffe kommen in der Erdatmosphäre in gasförmiger Form vor. Zur Mitführung als Treibstoff sowie zur Verringerung des Tankvolumens müssen sie stark gekühlt werden. Die angewandten Kühlverfahren bezeichnet man als Kryotechnik. Um Wasserstoff zu verflüssigen, muss dieser auf minus 235 Grad Celsius heruntergekühlt werden, bei Methan sind es minus 156 Grad Celsius. Setzt man den Energiegehalt in ein Verhältnis zur Masse (gemessen in Kilojoule pro Kilogramm, kJ/g), ergibt sich, dass ein vierfach größeres Volumen beim Flüssigwasserstoff sowie ein 1,6 -fach größeres Volumen beim Flüssigmethan zu transportieren ist, als dies beim Kerosin notwendig wird, um die gleiche Energiemenge zu speichern und zu befördern. Also führen Luftfahrzeuge, die mit Flüssig-Wasserstoff beziehungsweise -Methan betrieben werden, einen entsprechend größeren Tank, der in einer aerodynamischen Form konstruiert sein muss, mit sich. Außerdem kommt noch zusätzliches Volumen hinzu, weil diese Tanks entsprechend isoliert sein müssen, um gegen die aerodynamische Aufheizung geschützt zu sein.

Wasserstoff wandelt sich bei der Verbrennung in Wasserdampf (H2O) um und schädigt somit die Umwelt nicht. Außerdem sind die Vorräte des Rohstoffs Wasser auf der Erde nicht als so begrenzt anzusehen, wie die an Öl. Wasserstoff kann solar durch Elektrolyse gewonnen werden und gilt besonders aufgrund dieses Umstandes als "ökologisch alternativer Brennstoff". Ein wichtiges Forschungsthema beim Einsatz von Wasserstoff als Flugtreibstoff ist die Untersuchung der Auswirkungen von großen Mengen zusätzlichen Wasserdampfs in den oberen Bereichen der Atmosphäre. Flüssig-Methan entsteht aus Erdgas und wird schon deshalb lediglich als eine Übergangslösung betrachtet.

Im Jahr 2000 wurde der Antrieb mit Flüssig-Wasserstoff in einem Verkehrsflugzeug (genannt CRYOPLANE) von einer Internationalen Forschergruppe untersucht. An dem Programm war unter anderem die Daimler-Benz Aerospace (DASA), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) sowie der kanadische Triebwerkshersteller Pratt & Whitney of Canada (PWC) beteiligt. Projektiert wurde, den Wasserstoff durch den Einsatz kanadischer Wasserkraft zu gewinnen und ihn anschließend in flüssiger Form per Schiff an den jeweiligen Einsatzort zu transportieren. [EUKom03q]

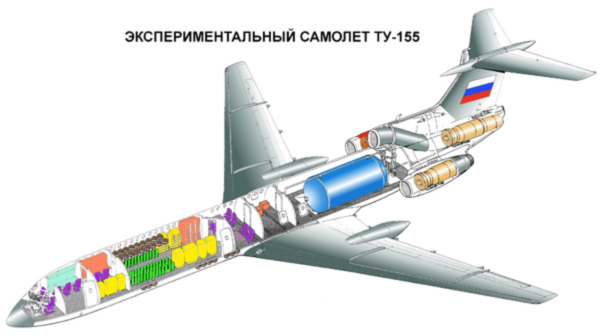

Beim russischen Flugzeughersteller Tupolew wurde ein Mittelstreckenpassagierflugzeug für Versuchszwecke auf cryogene Kraftstoffe umgerüstet. Das Versuchsflugzeug wurde Ende der achtziger Jahre zum Betrieb mit Wasserstoff und Flüssiggas (Liquified Natural Gas, LNG) modifiziert. Das Rumpfinnere war zur Aufnahme der Tankbehälter umgebaut worden. Neben der Erprobung im Flug wurde auch die notwendige Bodeninfrastruktur zur Kraftstoffversorgung untersucht. Zur Aufnahme eines regulären Flugbetriebes kam es nicht. Ebenfalls auf Versuchsbasis wurden Hubschrauberantriebe mit Flüssiggastreibstoffen im Flug erprobt.

Wasserstoff wandelt sich bei der Verbrennung in Wasserdampf (H2O) um und schädigt somit die Umwelt nicht. Außerdem sind die Vorräte des Rohstoffs Wasser auf der Erde nicht als so begrenzt anzusehen, wie die an Öl. Wasserstoff kann solar durch Elektrolyse gewonnen werden und gilt besonders aufgrund dieses Umstandes als "ökologisch alternativer Brennstoff". Ein wichtiges Forschungsthema beim Einsatz von Wasserstoff als Flugtreibstoff ist die Untersuchung der Auswirkungen von großen Mengen zusätzlichen Wasserdampfs in den oberen Bereichen der Atmosphäre. Flüssig-Methan entsteht aus Erdgas und wird schon deshalb lediglich als eine Übergangslösung betrachtet.

Im Jahr 2000 wurde der Antrieb mit Flüssig-Wasserstoff in einem Verkehrsflugzeug (genannt CRYOPLANE) von einer Internationalen Forschergruppe untersucht. An dem Programm war unter anderem die Daimler-Benz Aerospace (DASA), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) sowie der kanadische Triebwerkshersteller Pratt & Whitney of Canada (PWC) beteiligt. Projektiert wurde, den Wasserstoff durch den Einsatz kanadischer Wasserkraft zu gewinnen und ihn anschließend in flüssiger Form per Schiff an den jeweiligen Einsatzort zu transportieren. [EUKom03q]

Beim russischen Flugzeughersteller Tupolew wurde ein Mittelstreckenpassagierflugzeug für Versuchszwecke auf cryogene Kraftstoffe umgerüstet. Das Versuchsflugzeug wurde Ende der achtziger Jahre zum Betrieb mit Wasserstoff und Flüssiggas (Liquified Natural Gas, LNG) modifiziert. Das Rumpfinnere war zur Aufnahme der Tankbehälter umgebaut worden. Neben der Erprobung im Flug wurde auch die notwendige Bodeninfrastruktur zur Kraftstoffversorgung untersucht. Zur Aufnahme eines regulären Flugbetriebes kam es nicht. Ebenfalls auf Versuchsbasis wurden Hubschrauberantriebe mit Flüssiggastreibstoffen im Flug erprobt.

Abb. 1: Russisches Versuchsflugzeug Tupolew Tu-155, angetrieben mit Wasserstoff und Flüssiggas. [Tupolew]

Abb. 1: Russisches Versuchsflugzeug Tupolew Tu-155, angetrieben mit Wasserstoff und Flüssiggas. [Tupolew]