Containerschiffe

Erstellt am: 12.09.2002 | Stand des Wissens: 12.06.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Technische Universität Hamburg, Institut für Maritime Logistik, Prof. Dr.-Ing. C. Jahn

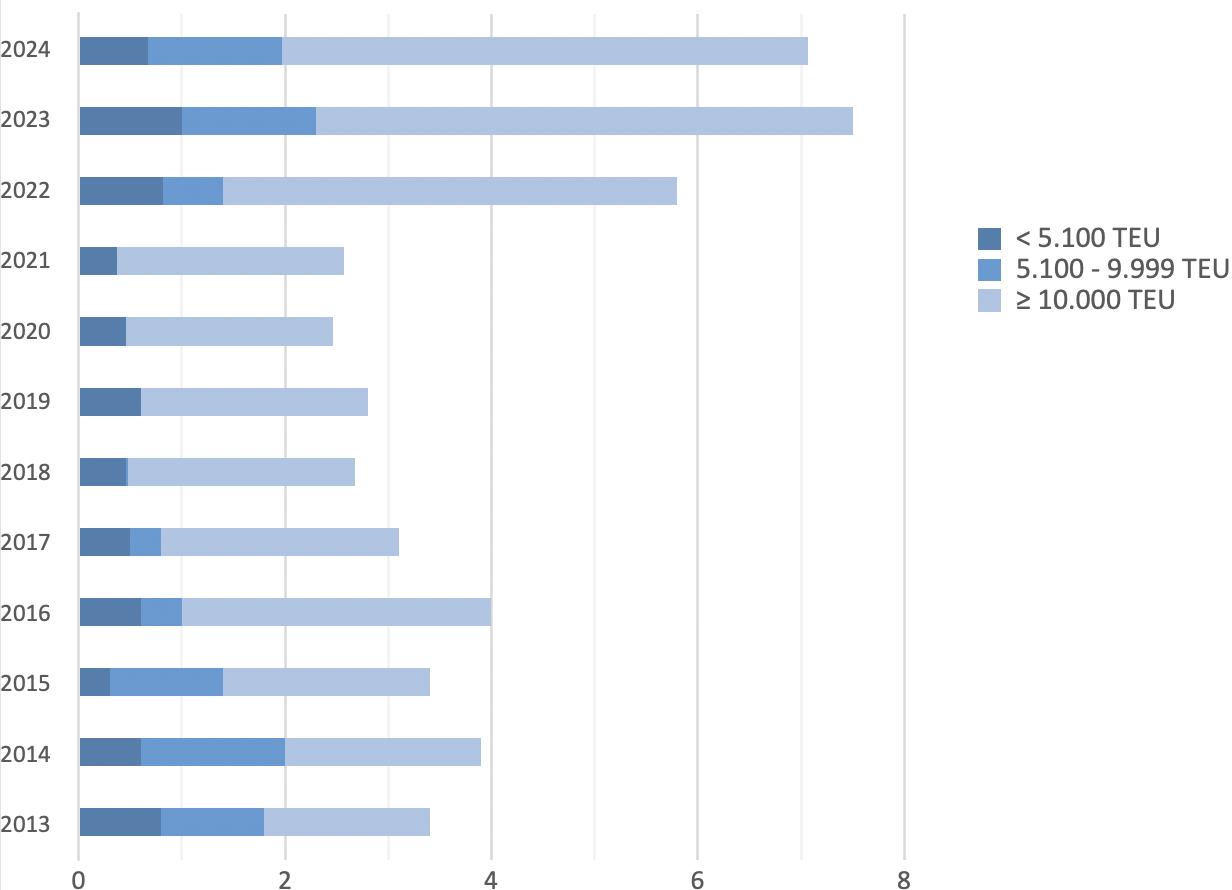

Vollcontainerschiffe sind speziell ausgelegt für die Beförderung von Containern im Laderaum in der Regel in speziellen Staugerüsten und an Deck im Block. Mai 2019 werden mit 23,7 Millionen TEU mehr als 98 Prozent der Containerkapazität der aktiven Welthandelsflotte von Vollcontainerschiffen bereitgestellt [Alph20c]. Die Schiffsgröße ist seit der Einführung der ersten Vollcontainerschiffe in den 60er-Jahren in Sprüngen (Generationen) gewachsen. Nachdem die durch den Panama-Kanal gesetzten Grenzen gegen Ende der 1990er Jahre aufgegeben wurden, kamen zunächst Post-Panamax-Schiffe mit etwa 5000 TEU in Fahrt. 2006 wurde mit der "Emma Maersk" die Schwelle von 10.000 TEU überschritten. Anfang 2013 befanden sich bereits 196 Schiffe dieser Größenklasse in Fahrt [MAR14, S.43]. Im Juni 2013 wurde die Mærsk Mc-Kinney Møller, das erste Schiff der Triple-E-Class von Maersk, getauft. Es weist eine Kapazität von 18.000 TEU auf. Eine Kapazität von über 20.000 TEU wurde erstmals im März 2017 erreicht, als die "MOL Triumph" den Betrieb aufnahm [SW17]. Das derzeit größte Containerschiff, die "MSC Irina", fasst 24.346 TEU [STD23].

Das Ausmaß des Wachstums ist jedoch nicht an seine Grenzen gestoßen. Im Januar 2020 berichtete Alphaliner, dass die deutsche Klassifikationsgesellschaft DNV GL der chinesischen Werft Hudong-Zhonghua grundsätzlich die Genehmigung für die Konstruktion eines Containerschiffs mit einer Ladekapazität von 25.000 TEU erteilt hat [MAR20a].

Die Größenentwicklung von Containerschiffen wird begrenzt durch die technische Entwicklung im Schiffbau und die verfügbaren Wassertiefen in Häfen und Kanälen. Sie wird bestimmt durch die Kalkulation des Reeders, der für die gegebene Produktivität im Hafenumschlag, das verfügbare Ladungsvolumen, die Markterfordernisse und die Verhältnisse im Hinterlandverkehr das optimale Schiff sucht. Tendenziell steigt die Schiffsgröße mit zunehmender Seestreckendistanz, abnehmender Anzahl der Anlaufhäfen und steigender Umschlagproduktivität im Hafen. Daher sind auch die jeweils größten Einheiten im Asien-Europa-Verkehr im Einsatz [Haut01]. Als Rahmenbedingung ist heute von einem Dienst mit wöchentlichen Abfahrten auszugehen, für die ein die Schiffe auslastendes Ladungsvolumen vorhanden sein muss. Die Kosteneinsparungen je TEU für den Bau und Betrieb eines Schiffes werden ab einer bestimmten Größe durch steigende Kosten für den Hafenumschlag (direkte und Zeitkosten) überkompensiert [MaMa16a].

Aufgrund des Einsatzes von immer größeren Schiffseinheiten auf den Ost-West-Routen (zwischen Europa und Fernost sowie Fernost und Nordamerika) kommt es zu einem Kaskadeneffekt auf den Nord-Süd-Strecken und im Feederverkehr. In diesen sekundären Fahrtgebieten kommen dabei zunehmend größere Schiffe zum Einsatz, die von den Post-Panamax-Einheiten aus ihren ursprünglichen Einsatzrouten verdrängt wurden.

Aufgrund des Einsatzes von immer größeren Schiffseinheiten auf den Ost-West-Routen (zwischen Europa und Fernost sowie Fernost und Nordamerika) kommt es zu einem Kaskadeneffekt auf den Nord-Süd-Strecken und im Feederverkehr. In diesen sekundären Fahrtgebieten kommen dabei zunehmend größere Schiffe zum Einsatz, die von den Post-Panamax-Einheiten aus ihren ursprünglichen Einsatzrouten verdrängt wurden.