Routenstrukturen im Luftverkehr

Erstellt am: 23.04.2004 | Stand des Wissens: 09.02.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Der überwiegende Teil des gewerblichen Luftverkehrs fliegt nach Instrumentenflugregeln. Dabei wird ein durch Bodenfunkfeuer markierter Luftweg abgeflogen, um vom Start- zum Zielort zu gelangen. Durch die notwendige Bodeninfrastruktur ist die Flugstrecke festgelegt. Sie kann als sogenannte Standardstreckenführung aus den Publikationen der Flugsicherungsdienstleister entnommen und in den Flugplan eingetragen werden. Diese Standardstrecken beginnen bzw. enden an einem Ein-/Ausflugpunkt des Flugstreckennetzes [DFS03]. Die Verbindung zwischen Streckennetz und dem Flughafen wird durch Standard An- und Abflugstreckenführungen (Standard Terminal Arrival Routes (STAR), Standard Instrument Departure (SID)) gebildet. Diese Strecken des Luftraums sind so ausgelegt und ihre Navigationshilfsmittel so vermessen, dass der Flugverkehr sicher entlang der Routen geführt werden kann. Ein Sicherheitsabstand gegenüber Bodenhindernissen und eine Abgrenzung von anderen Lufträumen ist gewährleistet.

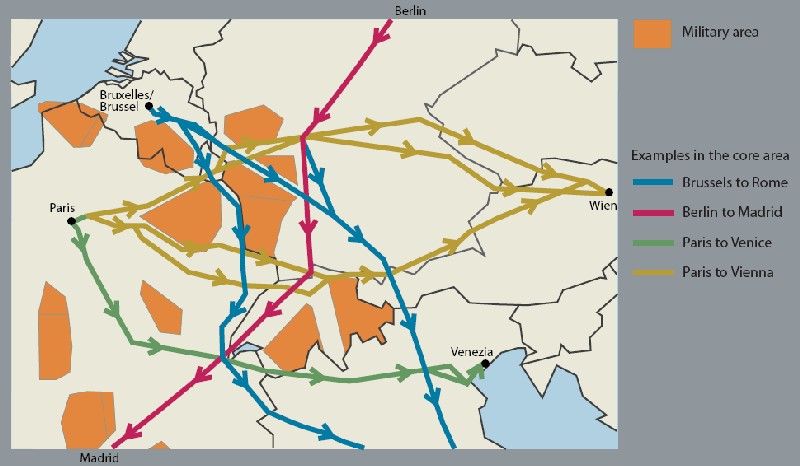

Abbildung 1: Flugstreckenführungen sind aufgrund militärischer Luftsperrgebiete nicht immer optimal zu realisieren [EUKom02r]

Abbildung 1: Flugstreckenführungen sind aufgrund militärischer Luftsperrgebiete nicht immer optimal zu realisieren [EUKom02r]Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wäre eine direkte Streckenführung mit einem kontinuierlichen Steig- beziehungsweise Sinkflug wünschenswert. Aufgrund der flugsicherungstechnischen Möglichkeiten muss das Flugprofil in Stufen und entlang von Wegpunkten geführt werden. Verbesserte Navigationssysteme haben eine Lösung vom starren Routennetz ermöglicht. Die Flächennavigation (Area navigation - RNAV) gestattet eine von Bodenfunkfeuern weitgehend unabhängige Definition von Flugstrecken. Die Flächennavigation macht eine Entflechtung des starren Streckennetzes möglich. Eine neue Routenstruktur kann nachhaltig neue Kapazität erzeugen [EUKom02r]. In diesem Rahmen hat man zur Optimierung der Luftraumstruktur in Deutschland, unter der Bezeichnung EAM04, für den oberen Luftraum bereits eine neue Routenstruktur geschaffen.

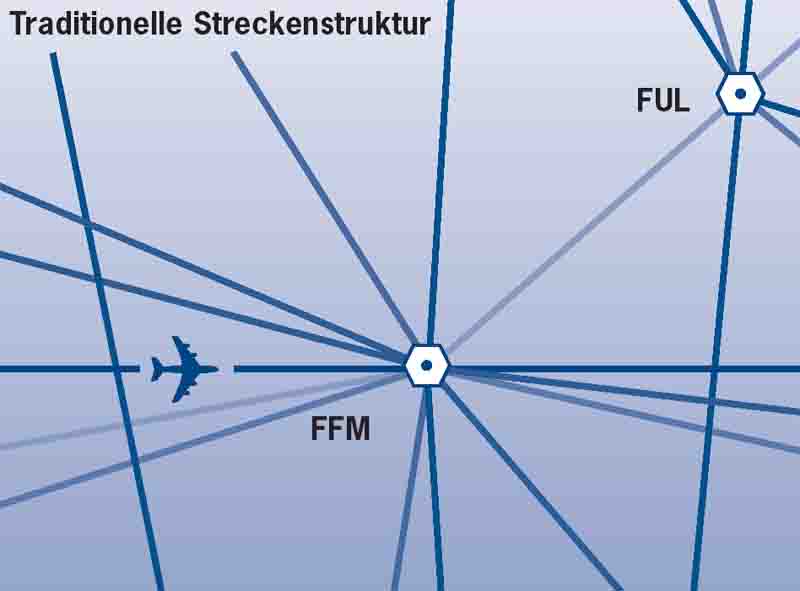

Abbildung 2: Entflechtung des starren Routennetzes durch die Verwendung von Flächennavigationsverfahren [DFS00]

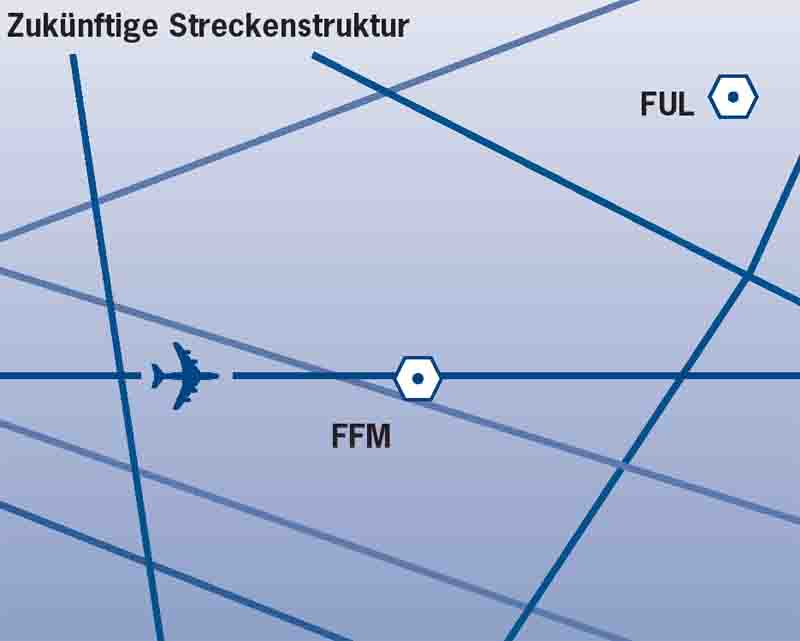

Abbildung 2: Entflechtung des starren Routennetzes durch die Verwendung von Flächennavigationsverfahren [DFS00]  Abbildung 3: Neue Routenstruktur [DFS00]

Abbildung 3: Neue Routenstruktur [DFS00] Im Prinzip handelt es sich bei der neuen EAM04-Struktur um parallele Streckenführungen in einer Flugrichtung und eine Trennung der Flüge nach den Kategorien An-, Ab- und Überflüge. Diese Maßnahmen entsprechen damit der Konzeption nach dem Streckenmodell ARN Version 3 (ATS Routes and Associated Navigation Means Version 3), die zu einer Harmonisierung des europäischen Luftraums führen soll. Diese Bestrebungen werden in verschiedenen Programmen, unter anderem dem Single European Sky-Programm, vorangetrieben [ECTR97b; ECTR98b].

Eine verbesserte Luftraumnutzung wird durch eine Nutzungsflexibilisierung zivil-militärischer Lufträume im Rahmen des Airspace Management (ASM) erreicht. Durch eine verkürzte Streckenführung sollen Kapazitätsengpässe abgebaut und Verspätungen vermieden werden.