Potenziale von Fahrgemeinschaften im Berufsverkehr

Erstellt am: 07.10.2003 | Stand des Wissens: 24.06.2019

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Im folgenden Bericht werden der Einfluss der Pendelstrecke sowie Potenzialabschätzungen näher betrachtet.

Einfluss der Pendelstrecke: Fahrgemeinschaften im Berufsverkehr sind hauptsächlich für den Bereich mittlerer Entfernungen geeignet [Reink94, S. 105]. Bei zu kurzen Entfernungen wird für den Einzelnen der Anteil der Umwege an der Gesamtstrecke zu groß. Bei zu großen Entfernungen sind dagegen kaum noch Personen mit den gleichen Wegewünschen anzutreffen.

Die durchschnittliche Weglänge zum Arbeitsplatz über alle Verkehrsmittel beträgt rund 16 Kilometer [NoKu18]. Laut Daten aus dem Jahr 2016 liegen circa 38 Prozent der Wege zwischen fünf und 25 Kilometern (siehe Abbildung 1) [BMVI17q]:

Abbildung 1: Verteilung der Entfernungen zum Arbeitsplatz [eigene Darstellung nach BMVI17q, S. 99]

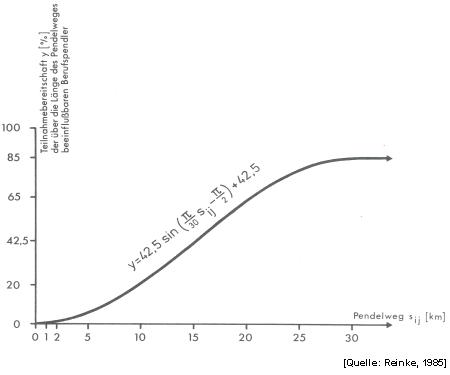

Reinke hat, basierend auf verschiedenen Untersuchungsergebnissen, eine Ansprechbarkeitskurve für Fahrgemeinschaften in Abhängigkeit der Pendelstrecke ermittelt: Demnach beträgt die Teilnahmebereitschaft der über die Länge des Pendelweges beeinflussbaren Berufspendler bei 15 Kilometern rund 43 Prozent und erreicht ihr Maximum ab einer Länge von 30 Kilometern. Längere Pendelwege lassen keine Steigerung der Bereitschaft mehr erwarten (siehe Abbildung 2) [Reinke85].

Abbildung 2: Funktionsverlauf der Teilnahmebereitschaft an Fahrgemeinschaften in Abhängigkeit von der Länge des Pendelweges [Reinke85, S. 81]

Abbildung 2: Funktionsverlauf der Teilnahmebereitschaft an Fahrgemeinschaften in Abhängigkeit von der Länge des Pendelweges [Reinke85, S. 81]Die These zur Eignung des "mittleren Entfernungsbereichs" für Fahrgemeinschaften im Berufsverkehr konnte bei einer Befragung im Projekt M21 belegt werden: Mitarbeiter aus dem Nahbereich des Werkes nutzten die Alternativen Fahrrad und zu Fuß häufiger, während die Beschäftigten aus einer mittleren Entfernung signifikant häufiger als Fahrer einer Fahrgemeinschaft auftraten. Bei größeren Entfernungen wird der Pkw eher alleine genutzt [Funk06, S. 169].

Potenzialabschätzungen: Funke hat am Beispiel der Mitarbeiter des Mercedes-Benz Technologie-Centers in Sindelfingen ermittelt, dass durch betriebliche Maßnahmen zur Fahrgemeinschaftsförderung der Anteil der Mitfahrer von sechs Prozent um 4,5 Prozent-Punkte auf etwa 10,5 Prozent gesteigert werden könnte [Funk06, S. 219]. Der Anteil an Fahrgemeinschaftsteilnehmern wäre damit etwa doppelt so hoch, wie im Projekt "move" in Bremen als Zielgröße ermittelt [move98a].

Im Projekt "Strategien zur Erhöhung des Besetzungsgrades im Pkw-Verkehr" [DHHK98] wird, basierend auf einer Befragung in Stuttgart, angegeben, dass im Berufsverkehr, je nach Förderstrategie, zwischen 1,2 Prozent und 2,7 Prozent-Punkte zur Bildung von Fahrgemeinschaften motiviert werden könnten [DHHK98, S. 182].

In einer älteren Studie wurde der Anteil der potenziellen Fahrgemeinschaftsteilnehmer mit bis zu 30 Prozent deutlich höher eingeschätzt [Reink94, S. 65].

Insgesamt besteht auf diesem Feld eine sehr hohe Unsicherheit und konkrete Potenziale hängen sehr stark von den Rahmenbedingungen und Ausgangslagen ab. Verlässliche, quantitative Aussagen erscheinen daher äußerst schwierig. Einigkeit scheint darin zu bestehen, dass die Effekte von Fahrgemeinschaftssystemen ohne erhebliche Änderung der (staatlichen) Rahmenbedingungen nur relativ gering ausfallen dürften.

Insgesamt besteht auf diesem Feld eine sehr hohe Unsicherheit und konkrete Potenziale hängen sehr stark von den Rahmenbedingungen und Ausgangslagen ab. Verlässliche, quantitative Aussagen erscheinen daher äußerst schwierig. Einigkeit scheint darin zu bestehen, dass die Effekte von Fahrgemeinschaftssystemen ohne erhebliche Änderung der (staatlichen) Rahmenbedingungen nur relativ gering ausfallen dürften.