Radverkehrsführung in Einbahnstraßen mit entgegengerichtetem Radverkehr

Erstellt am: 26.09.2003 | Stand des Wissens: 05.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Die Hauptfunktion von innerörtlichen Einbahnstraßen besteht in der Lenkung und Regelung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV). Für den Radverkehr können sie jedoch eine direkte Radverkehrsverbindung unterbrechen und die Benutzung verkehrsarmer Erschließungsstraßen erschweren. Die Folge ist oft ein unerlaubtes Befahren der Einbahnstraßen seitens der Radfahrer in der Gegenrichtung oder ein Ausweichen auf parallel verlaufende Hauptverkehrsstraßen.

Mitte der 90er-Jahre eröffneten einige Städte in ausgewählten Gebieten Einbahnstraßen für den entgegengerichteten Radverkehr auf der Basis zumeist verkehrsrechtlicher Ausnahmeregelungen. Erst mit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) [StVO] im Jahr 1997 wurde eine eindeutige Rechtsgrundlage für das Befahren von Einbahnstraßen in der Gegenrichtung unter bestimmten Randbedingungen geschaffen. Begleitet wurde dies durch ein Forschungsvorhaben [Bast01a], das sich mit der Analyse der Verkehrssicherheit beschäftigte [Alrut02].

Wenn Einbahnstraßen für den Radverkehr in der Gegenrichtung freigegeben werden, so machen rund 40 bis 45 Prozent der Radfahrer von diesem Angebot Gebrauch. Jedoch wird in einem solchen Fall sehr häufig (60 Prozent gegenüber 20 Prozent) auch der Gehweg befahren. Daraus folgen für Fußgänger erheblich höhere Beeinträchtigungen. Bei Fahrgassenbreiten von unter 3,50 Metern erfolgt durch Kraftfahrer bei entgegenkommenden Radfahrern eine Geschwindigkeitsreduktion [Alrut02; Bast01a].

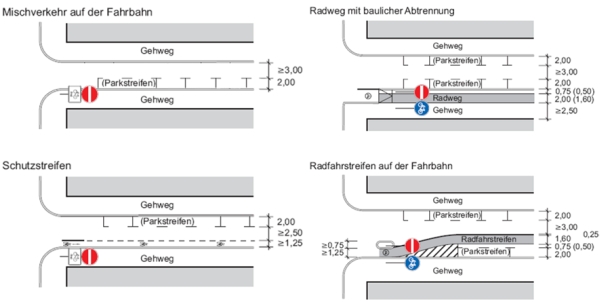

Die meisten Einbahnstraßen können bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde in Gegenrichtung für den Radverkehr geöffnet werden. Wenn die Fahrbahn mindestens drei Meter breit ist, steht genügend Platz für Überholvorgänge zur Verfügung. Bei einem hohen Schwerverkehrsanteil ist die erforderliche Breite zu vergrößern. Es ist möglich, auf der linken Seite der Einbahnstraße Parkplätze anzuordnen (Abbildung 1), da durch Grundstücke und freie Parkplätze Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind und durch die direkte Sicht auf den Fahrradfahrer kaum Sicherheitsbedenken bestehen. Es kann zweckmäßig sein, weitere Maßnahmen zu realisieren.

Steigt die Verkehrsstärke auf über 400 Kraftfahrzeuge pro Stunde, kann zum Beispiel ein Schutzstreifen bei einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde angebracht werden. Die Fahrbahn sollte in so einem Fall mindestens 3,75 Meter breit sein. Radfahrstreifen und Radwege sind in Ausnahmefällen möglich. In Tempo-30-Zonen sind benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen nicht zulässig. Auf Hauptverkehrsstraßen ist die Freigabe in Gegenrichtung nur mit abgetrennten Sonderwegen erlaubt, die den Anforderungen an Zweirichtungsradwege genügen müssen (Abbildung 1) [ERA10].

Abbildung 1: Lösungsmöglichkeiten zur Radverkehrsführung bei in Gegenrichtung befahrbaren Einbahnstraßen [ERA10]

Abbildung 1: Lösungsmöglichkeiten zur Radverkehrsführung bei in Gegenrichtung befahrbaren Einbahnstraßen [ERA10]Fußgänger sind im Falle einer Öffnung der Einbahnstraße in Gegenrichtung häufiger in kritische Situationen verwickelt. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Fußgänger entgegen der Fahrtrichtung fahrende Radfahrer während der Querung übersehen. Generell ist die Unfallhäufigkeit in Einbahnstraßen (Tempo-30-Zone) eher gering. Untersuchungen [Bast01a] zeigen, dass sich nach der Öffnung von Einbahnstraßen für den entgegengerichteten Radverkehr sowohl die Unfallfolgen als auch die Unfalldichte verringern [Alrut02; Bast01a].

Für die Öffnung von Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung können weitere Empfehlungen abgegeben werden [Alrut02; Bast01a; ERA10]:

- Um ein Schneiden von Radfahrern durch den MIV in Kurven von Einbahnstraßen zu unterbinden, sollte in diesen Bereichen das Parken nicht zugelassen werden.

- An Knotenpunkten sind ausreichende Sichtverhältnisse sowie eine Gewährleistung der Erkennbarkeit des entgegenkommenden Radverkehrs zu gewährleisten. In Tempo-30-Zonen ist es nicht notwendig im Knotenpunktbereich Markierungen vorzunehmen, abgesehen von Fahrradpiktogrammen in der Einführungsphase. An unübersichtlichen Knotenpunkten in Tempo-30-Zonen oder beim Übergang auf bevorrechtigte Straßen sollte die Markierung von Fahrradpforten vorgenommen werden. Durch eine ergänzende Beschilderung kann die Verkehrsführung zusätzlich deutlich gemacht werden [ERA10].

Durch die Öffnung von Einbahnstraßen sind positive Effekte für den Radverkehr zu erwarten, die nicht zwangsläufig negative Folgen für die Verkehrssicherheit haben müssen. Daher stehen diesen Maßnahmen zunehmend weniger Bedenken seitens der Kommunen gegenüber. Für Nutzer und Kommunen können folgende Vorteile erkannt werden [Alrut02; Bast01a]:

- Wohngebiete lassen sich flächendeckend und frei von Umwegen für den Radverkehr erschließen.

- Ein Zurücklegen der Wege abseits der Hauptverkehrsstraßen ist möglich. Damit wird eine Steigerung der Verkehrssicherheit gewährleistet.

- Lückenlose Verbindungen im Radwegenetz sind leichter zu realisieren. Allerdings ist die im Regelfall notwendige Querung von Hauptverkehrsstraßen zu berücksichtigen.

- Derartige Lösungen sind zeitnah und vergleichsweise kostengünstig zu realisieren.

Anhand einer Überarbeitung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO im Jahr 2020 sollen die zuständigen Straßenverkehrsbehörden verstärkt zur Prüfung der Öffnungsmöglichkeit von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende aufgerufen werden. Es soll gezielt hierdurch die Zahl der in Gegenrichtung freigegebenen Einbahnstraßen vergrößert werden [Bmvi20f].