Radverkehrsanlagen als infrastrukturelle Maßnahmen

Erstellt am: 25.09.2003 | Stand des Wissens: 13.01.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Der Radverkehr leistet viele positive Beiträge zu aktuellen, verkehrspolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Somit hat die Förderung des Radnetzes als Teil eines modernen Verkehrssystems in Städten und ländlichen Räumen für die Bundesregierung einen hohen Stellenwert und bietet sich als infrastrukturelle Maßnahme an. Neben Vorteilen hinsichtlich Lärm, Abgas und Stau, benötigen Radverkehrsanlagen vergleichsweise wenig Flächen im Verkehrsraum [BMVI18b, BMVBS07x].

Da das Radfahren neben dem Erreichen der Klimaziele und der Nachhaltigkeitsstrategie auch zur urbanen Lebensqualität beiträgt, ist dessen Förderung und Attraktivierung durch entsprechende Anlagen sowie sonstige Maßnahmen Aufgabe der Infrastruktur-, Stadt- und Verkehrsplanung [UBA11b, BMVBS07x, BMVI18b].

Die wichtigste Voraussetzung für ein hohes Radverkehrsaufkommen ist eine fahrradfreundliche Infrastruktur mit verkehrssicheren und attraktiven Radverkehrsanlagen. Dabei umfassen Radverkehrsanlagen alle Führungsmöglichkeiten für den Radverkehr, unabhängig davon, ob es sich dabei um bauliche Anlagen, markierte Führungen oder um Verkehrsregelungen handelt [BMVBW98h].

Bis in die 80er Jahre hinein galt die bauliche Trennung des Radverkehrs vom Motorisierten Individualverkehr (MIV) als Standard zur Radverkehrssicherung. Heutzutage stehen die Lösungsansätze zur Führung der Radfahrer auf Hauptverkehrs- und Erschließungsstraßen stärker in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse. Dabei haben kostengünstige und schnell realisierbare Maßnahmen, die auf nutzungsverträgliche Aufteilung des vielfach geringen Flächenreservoirs in den Straßenräumen ausgelegt sind, an Bedeutung gewonnen [BMVBW98h].

Eine Grundlage für Planung, den Entwurf und den Betrieb von Radverkehrsanlagen ist die (ERA) (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen) [ERA10]. Im Folgenden sind die wichtigsten Grundsätze der ERA dargelegt [ERA10]:

- Radverkehrskonzepte beschreiben den angestrebten Zustand der Radverkehrsnetze bezüglich der Aspekte Infrastruktur, Service, und Öffentlichkeitsarbeit. Durch festgelegte Ziele, Maßnahmen und Prioritäten fungieren sie als Entscheidungsgrundlage.

- Bei dem Entwurf der Radverkehrsanlagen sollten die Ansprüche verschiedener Nutzergruppen und die grundlegenden Entwurfsanforderungen wie die objektive und subjektive Verkehrssicherheit, die individuell gewünschten Geschwindigkeiten sowie eine Minimierung des Kraftaufwandes und des Zeitverlustes berücksichtigt werden.

- Die Bestimmung der geeigneten Führungsform ist weitgehend abhängig von Stärke und Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs sowie von der Verbindungsfunktion des Radwegs. Weitere Kriterien sind die Schwerverkehrsstärke, die Flächenverfügbarkeit, die Parksituation, die vorhandenen Knotenpunkte und Grundstückszufahrten sowie die Längsneigung.

- Auf Erschließungsstraßen ist der Mischverkehr (Radfahrer zusammen mit dem Pkw auf der Fahrbahn) der Regelfall.

- Knotenpunkte sollten aus allen Zufahrten rechtzeitig erkennbar, übersichtlich, begreifbar sowie sicher und gut befahrbar sein.

- Einbahnstraßen sollten, soweit es die Rahmenbedingungen erlauben, für den Radverkehr in beide Richtungen befahrbar sein.

- Die Qualität der baulichen Ausführung bezüglich Oberflächenbeschaffenheit, Linienführung, Gradiente und Freihaltung der Verkehrsflächen und des Lichtraums ist von großer Bedeutung für den Fahrkomfort und die Verkehrssicherheit.

- Von Radverkehrsanlagen, die nicht den Anforderungen genügen, ist abzusehen.

- Für eine hohe Akzeptanz der Radverkehrsanlagen sollten diese in einwandfreiem Zustand gehalten werden.

- Wirkungskontrolle und Qualitätssicherung sind wichtige Aufgaben zur Überprüfung der angestrebten Wirkung und Qualität.

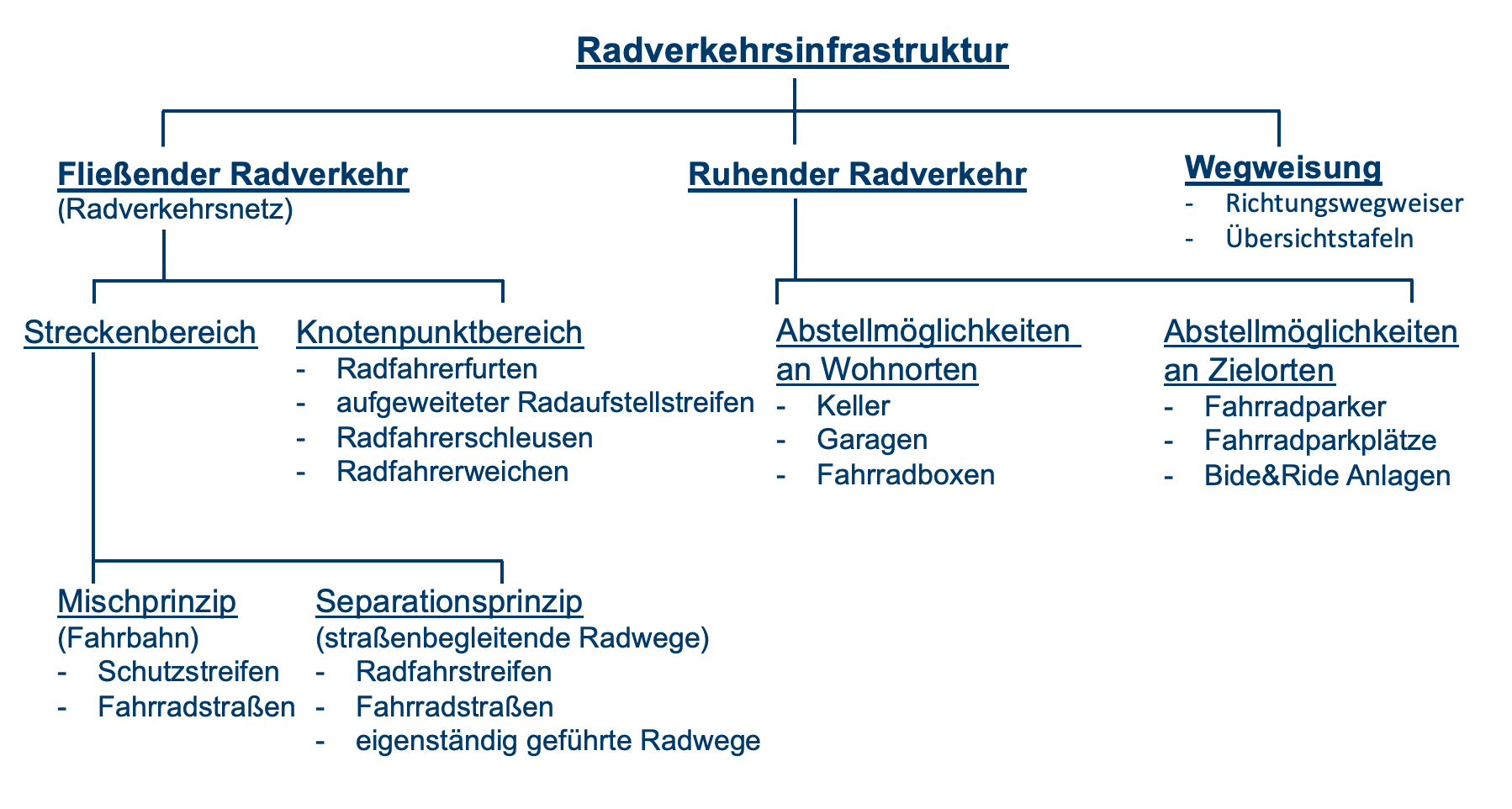

Die Elemente der Radverkehrsinfrastruktur lassen sind in die Kategorien Wegweisung (wie Richtungswegweiser oder Übersichtstafeln), ruhender Radverkehr (Abstellmöglichkeiten am Wohnort und Zielort, aber auch Bike+Ride-Anlagen) und fließender Radverkehr (Anlagen auf der Strecke und im Knotenpunktbereich) unterteilen. Anlagen im Knotenpunktbereich können dabei beispielsweise Radfahrerfurten, aufgeweitete Radaufstellstreifen oder Fahrradschleusen für Linksabbieger sein. Auf der Strecke kann der Radverkehr im Mischprinzip (mit dem Kraftfahrzeugverkehr, eventuell mit Schutzstreifen) und im Separationsprinzip geführt werden. Beim Separationsprinzip wird die Radanlage baulich von der Fahrbahn getrennt und beispielsweise als straßenbegleitender Radweg oder als eigenständig geführter Radweg ausgestaltet. Einen Überblick über alle Elemente der Radverkehrsinfrastruktur gibt Abbildung 1.

Abbildung 1: Elemente der Radverkehrsinfrastruktur [Feld03]

Das Potential des Radverkehrs, einen Beitrag zur Lösung von aktuellen und zukünftigen Verkehrsprobleme in Städten zu leisten, ist unumstritten. Die konkrete Ausgestaltung der infrastrukturellen Maßnahme muss jedoch immer im Einzelfall vom Planer entschieden werden, um das bestmöglich Potential zu erreichen. Generell sollte die Infrastruktur durch sonstige Maßnahmen wie beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit und multimodale Verkehrsangebote ergänzt werden, sowie an einem generellen Ausbau des Radwegenetzes festgehalten werden, um ein attraktives Gesamtsystem zu stellen [BMVBS07x, BMVI18b].