Hinterlandverkehre in Seehäfen

Erstellt am: 17.01.2023 | Stand des Wissens: 30.08.2024

Synthesebericht gehört zu:

Hafenakteure streben danach, ihr Serviceangebot rund um die Seetransporte durch Diversifikation von Hafendienstleistungen und Investitionen in landseitigen Transportnetzwerken zu erweitern. Sie verfolgen Strategien zur Verbesserung ihrer Dienstleistungsqualität und Kundenorientierung, um Anforderungen an Lieferkettenintegration gerecht werden zu können [WoPe11, S. 439].

Durch Investitionen in Infra- und Suprastruktur lassen sich zwar grundsätzlich Transport- und Umschlagkapazitäten in den Seehäfen erweitern, Flächen- und Kapitalressourcen sind jedoch begrenzt. Weiterhin wird der Wettbewerb zwischen Häfen nicht nur anhand von seeseitigen Faktoren wie Kosten, Ausstattung, Einbindung in Liniendienste und Zuverlässigkeit der Terminalbetreiber bewertet, sondern auch anhand der Verfügbarkeit von Informationssystemen und Zoll- und Verwaltungsregularien [YuZh12, S. 36] sowie der Qualität der Hinterlandanbindung und deren Kapazität [UNCTAD12, S. 107, WisB19]. Dementsprechend müssen Leistungssteigerungen von bestehenden logistischen Prozessen in der operativen Abwicklung der Hafenhinterlandverkehre realisiert werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Seehäfen sind heute Knotenpunkte in Transportnetzwerken, an denen wertsteigernde Dienstleistungen erfolgen. Verschiedene Beteiligte arbeiten zusammen, um den Kunden einen Mehrwert in Form von Qualität, Verfügbarkeit und eingesparter Zeit zu bieten [Pett09, S. 263; PaSo08, S. 562].

Die Erschließung des Hinterlandes der Seehäfen erfolgt über die Seehafenhinterlandverbindungen. Wirtschaftsregionen und -zentren können meist von verschiedenen Häfen aus erreicht werden, die im Wettbewerb um Ladungsströme stehen. Dieser Wettbewerb findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Die verkehrsgeografische Lage der Häfen zu den Quell- und Zielgebieten im Hinterland sowie die Qualität der jeweiligen Verkehrswege hinsichtlich Kapazität (beispielsweise in Hinsicht auf die mögliche Abfertigungs und Transportgeschwindigkeiten) sind wesentliche Determinanten für die Wettbewerbsposition eines Hafens [MaSa08, S. 11]. Den Kunden der Häfen geht es dabei darum, über welchen Hafen eine Region schneller und kostengünstiger zu erreichen ist. Weiterhin besteht in den Zu- und Ablaufverkehren der Seehäfen ein Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern. Ein intensiver intermodaler Wettbewerb befördert ein, den Kundenbedürfnissen gerecht werdendes, Transportleistungsangebot [WisB19].

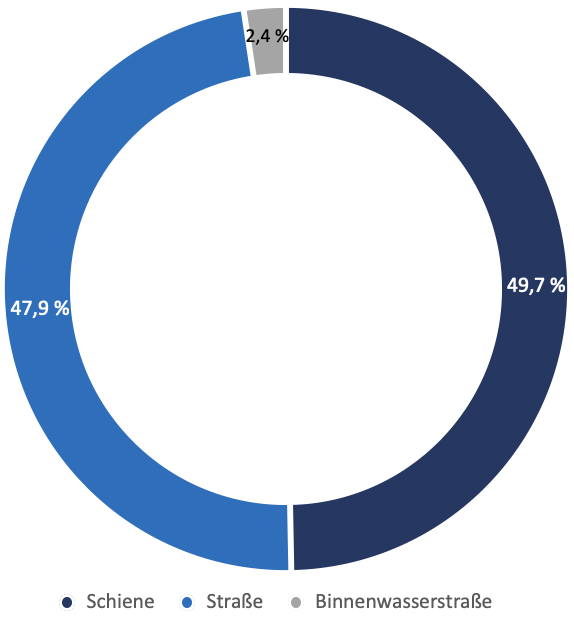

In Abbildung 1 ist beispielhaft der Modal Split, also die Aufteilung der Hafenhinterlandverkehre, auf die drei Verkehrsträger Straße, Schiene und Binnenwasserstraße nach Twenty-foot Equivalent Units (TEU), des Hamburger Hafens aus dem Jahr 2023 dargestellt.

Die verkehrspolitischen Zielsetzungen bezüglich des Hinterlandverkehrs der Seehäfen zielen auf eine Verlagerung der Verkehre, weg von der Straße, hin zu umweltfreundlicheren Verkehrsträgern. Im Hafen Hamburg lässt sich das Ausmaß dieser Entwicklung anschaulich verdeutlichen: 2010 betrug der Anteil der Straße am Container-Hinterlandverkehr 67 Prozent und konnte mit 3,3 Millionen TEU beziffert werden. Bis 2025 sollte der Anteil auf 57 Prozent sinken, was bereits im Jahr 2015 erreicht wurde [HPA12a; HPA17a]

Trotzdem nimmt der Straßenverkehr nach wie vor eine dominante Rolle im Vor- und Nachlauf der Warenströme zu den Seehäfen der europäischen Nordrange ein. Bis zu einer Transportstrecke von 250 Kilometern wird der Lkw zumeist und bis circa 350 Kilometer auf einigen Relationen gegenüber der Bahn aufgrund der höheren Netzdichte bevorzugt. Über 350 Kilometer sind die Kostenvorteile der Bahn deutlich, jedoch können andere Wettbewerbsfaktoren wie die Servicequalität für den Lkw sprechen [Unic98, S. 8 und S. 31].

Der Bahnverkehr im Hinterland der deutschen Seehäfen weist durch seine gute Anbindung bislang Vorteile gegenüber den niederländischen Rheinmündungshäfen auf und ist traditionell ein starkes Standbein im Ferntransport von und zu deutschen Seehäfen. Gemessen an der umgeschlagenen Ladung entfallen etwas mehr als 20 Prozent des gesamten Umschlags auf Bahnverkehre. Im Container-Hinterlandverkehr erreicht die Bahn auf wettbewerbsrelevanten Relationen einen Anteil von 30-80 Prozent [Unic98, S. 3-5 und S. 17]. Bei Containertransporten erreichte der Hafen Hamburg 2023 beispielsweise einen Schienenanteil von 49,7 Prozent [HHM23]. Demgegenüber liegt der Bahnanteil im Container-Hinterlandverkehr des Hafens Rotterdam bei 20 Prozent [PoR19, S. 16].

Der Anteil der Binnenschifffahrt an der Zu- und Abfuhr ins Hinterland ist in den deutschen Seehäfen relativ gering. Im Jahr 2023 betrug er zum Beispiel in Hamburg nur 2,4 Prozent der TEU im Containertransport [HHM23]. Im Hinterlandverkehr des Hafens Rotterdam sind es etwa 44 Prozent [PoR19, S.16].