Barrierefreie Fahrgastkommunikation bei Unregelmäßigkeiten im ÖPNV

Erstellt am: 30.06.2022 | Stand des Wissens: 25.07.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

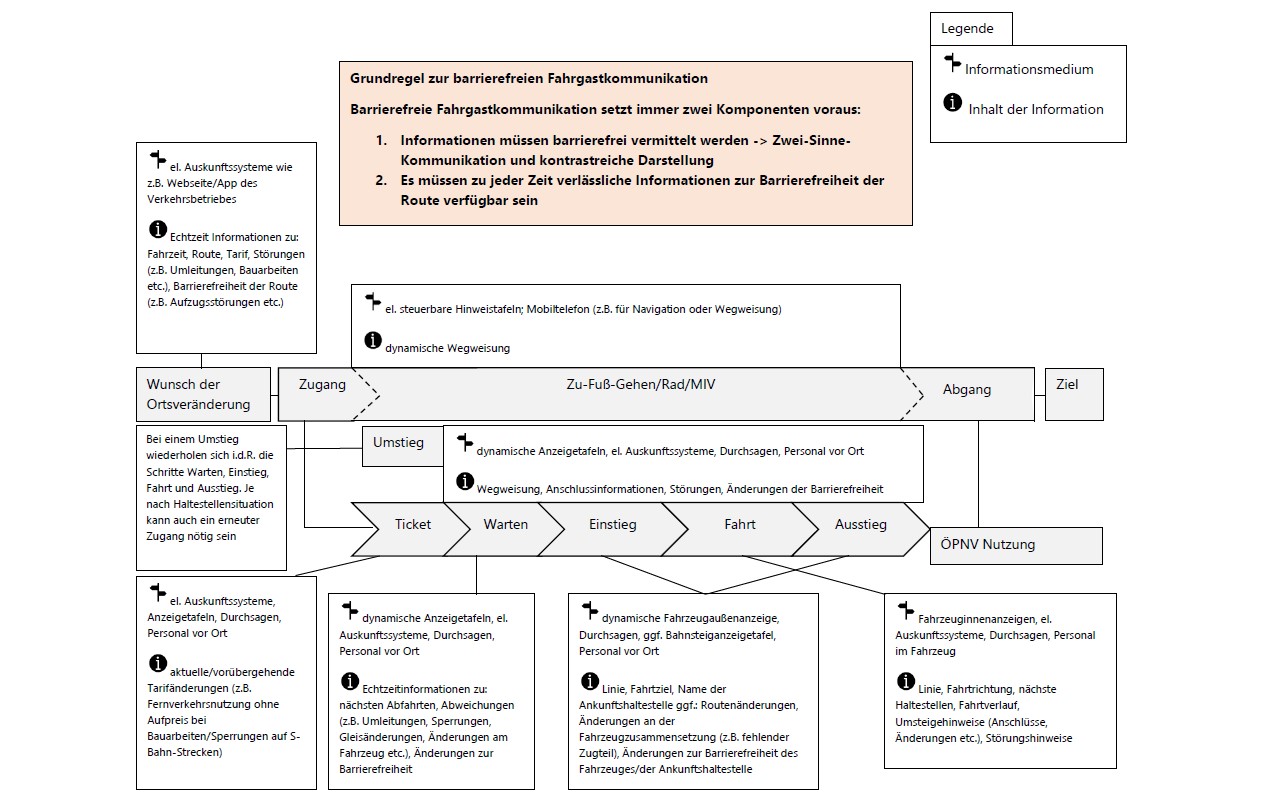

Dynamische Verkehrsinformationen sind ein wichtiger Teil einer vollständig barrierefreien Wegekette. Insbesondere bei Störungen und planbaren Betriebsabweichungen ist ihnen eine hohe Bedeutung zuzusprechen [FGSV09, Seite 27ff]. Die zunehmende Verfügbarkeit mobiler Dienste und Endgeräte bieten hierbei den Vorteil, dass jede Reise durch individuell zugeschnittene Informationen begleitet werden kann. Hiervon können auch mobilitätsbeeinträchtigte Mitfahrende bei einer an ihre Bedürfnisse angepassten Fahrgastkommunikation potenziell profitieren [Stuv12, Seite 49].

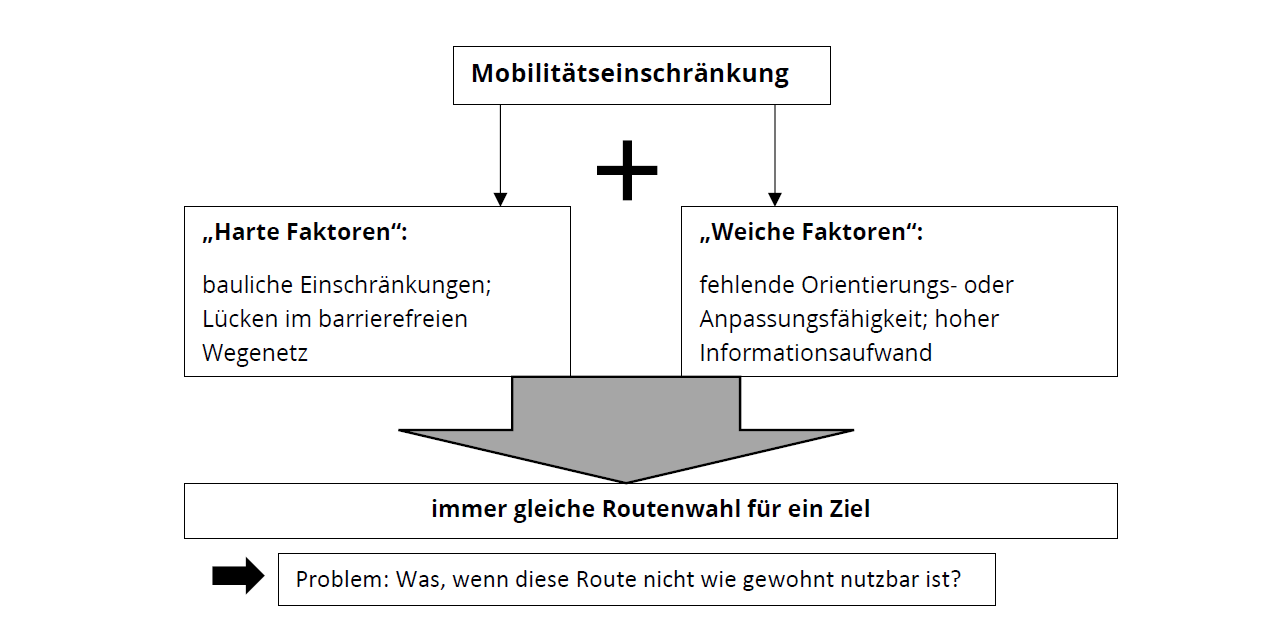

In Hinblick auf Störungen sollte beachtet werden, dass für Menschen mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung aus verschiedensten Gründen auch trotz Einhaltung aller Anforderungen an eine barrierefreie Fahrgastkommunikation, Probleme auftreten, die ohne fremde Hilfe nicht bewältigt werden können. Insbesondere Menschen mit Sehbehinderung [Trit18, Seite 39; BMVBS08g, Seite17] oder mit kognitiven Einschränkungen [Stöp02, Seite276f] sind darauf angewiesen feste Routen im ÖPNV-Netz auswendig zu lernen.

Abbildung 2: Routenwahlproblematik mobilitätsbeeinträchtigter Fahrgäste (eigene Darstellung)

Abbildung 2: Routenwahlproblematik mobilitätsbeeinträchtigter Fahrgäste (eigene Darstellung)Eine besondere Problematik bilden hierbei Störungen, die entweder zu einer Änderung der Barrierefreiheit am Fahrzeug oder der Haltestellen entlang des Linienweges führen (z.B. Verkehr mit einem Ersatzfahrzeug, dass selbst oder in Kombination mit den Haltestellen nicht als barrierefrei anzusehen ist) oder andererseits zu einer Änderung des Linienverlaufes selbst führen und bekannte Wege so nicht nutzbar sind.

![Abbildung 3: Störungsvarianten und ihre resultierenden Problemfelder für mobilitätsbeeinträchtigte Mitfahrende (eigene Darstellung, Störungszusammenhang ausgehend von [Eintrag-Id:155679, Seite 50ff]) 3. Abbildung 3.7: Störungsvarianten und ihre resultierenden Problemfelder für mobilitätsbeeinträchtigte Fahrgäste Störungen im öffentlichen Verkehr können vielfältige Ursachen und Folgen haben. Unabhängig vom Auslöser, kann eine Störung entweder am bzw. im Fahrzeug selbst oder am genutzten Fahrweg auftreten. Eine Störung am Fahrzeug kann einen Fahrzeugtausch oder einen Personaltausch zur Folge haben. Eine Störung am Fahrweg kann zu Umleitungen, der Nichtbedienung von Haltestellen oder Gleiswechseln führen. Sowohl Störungen am Fahrzeug und Störungen am Fahrweg können einen Wechsel des Verkehrsträgers und infolgedessen Umleitungen, Nichtbedienung von Haltestellen und Gleiswechsel zur Folge haben. Zudem können Verspätungen jeweils in direkter Folge auf die Störung oder aber infolge der vorher genannten möglichen Konsequenzen auftreten. Die Abschließende Folge einer Verspätung ist dann der potenzielle Anschlussverlust des Fahrgastes. Für Fahrgäste mit Mobilitätsbeeinträchtigung ergeben sich hieraus fünf zentrale Fragestellungen, die bei den jeweiligen Folgen einer Störung unterschiedlich stark zu gewichten und zu beantworten sind. Es folgt eine Aufzählung der Fragestellungen und der Störungsfolgen, bei denen sie am bedeutendsten sind. 1. Sind Fahrzeuge, Haltestellungen einzeln und in Kombination barrierefrei nutzbar. (Fahrzeugtausch, Verkehrsträgerwechsel, Umleitung, Nichtbedienung, Gleiswechsel) 2. Ist eine Orientierung ohne Ortskenntnis (z.B. auch für Blinde) möglich? (Verkehrsträgerwechsel, Umleitung, Nichtbedienung, Gleiswechsel) 3. Welche zusätzlichen Wege sind in welcher Zeit zurückzulegen? (Fahrzeugtausch, Verkehrsträgerwechsel, Umleitung, Nichtbedienung, Gleiswechsel) 4. Wie können entstehende Wartezeiten verbracht werden und entstehen zusätzliche Wege zu den Sitzmöglichkeiten? (Fahrzeugtausch, Personaltausch, Verkehrsträgerwechsel, Umleitung, Nichtbedienung, Verspätung, Anschlussverlust) 5. Welche Alternativen bestehen und wie steht es um ihre Barrierefreiheit und die evtl. nötige Ortskenntnis? (Verkehrsträgerwechsel, Umleitung, Nichtbedienung, Verspätung, Anschlussverlust)](/servlet/is/554395/Stoerungskette.jpg) Abbildung 3: Störungsvarianten und ihre resultierenden Problemfelder für mobilitätsbeeinträchtigte Mitfahrende (eigene Darstellung, Störungszusammenhang ausgehend von [FGSV04, Seite 50ff])

Abbildung 3: Störungsvarianten und ihre resultierenden Problemfelder für mobilitätsbeeinträchtigte Mitfahrende (eigene Darstellung, Störungszusammenhang ausgehend von [FGSV04, Seite 50ff])Neben der generellen Problematik, die eine Störung für mobilitätsbeeinträchtigte Mitfahrende mit sich bringt, besteht auch im Bereich der dynamischen Fahrgastinformation für diese Kundengruppe Nachholbedarf. Gerade für Menschen mit Sehbehinderung ergibt sich bei der Nutzung von mobilen Anwendungen, dass diese ohne den Einsatz von Bedienhilfen (z.B. Bildschirmlupen oder Screenreader-Programmen) nicht möglich ist. Insbesondere bei der Nutzung von Touchscreens fehlen taktile Orientierungselemente. Mobile Anwendung müssen jedoch speziell angepasst werden, damit diese Bedienhilfen genutzt werden können bzw. damit alle Informationen durch sie erfasst und sinnvoll wiedergegeben werden können. Dies gilt insbesondere auch für Fahrplandaten [Trit18, Seite 18, 29]. Es gibt in der Praxis verschiedene Ansätze auch Menschen mit Sehbehinderung mit dynamischen Informationen zu ihren Fahrten zu versorgen. Diese sind jedoch fast alle auf kleine Projektregionen beschränkt. Ein Beispiel ist das Blindeninformationssystem BLIS, welches in Dresden Anwendung findet. Mittels eines Transponders können Ansagen erneut angefordert, der Fahrer über den Zustiegswunsch informiert werden und Linieninformationen einfahrender Fahrzeuge vorgelesen werden [DVB22, Seite 16]. Eine Sprachwiedergabe, nach Betätigung eines Anforderungstasters, ist z.B. auch bei Informationsmonitoren der Rheinbahn oder der Leipziger Verkehrsbetriebe vorgesehen. Die Wiener Linien haben eine eigene Webseite für Sehbehinderte Kunden eingerichtet. Diese beinhaltet das speziell für Vorleseprogramme entwickelte POPTIS. Neben den nächsten Abfahrten an allen Stationen sind hier detaillierte Beschreibungen der Haltestellen selbst und bei größeren Stationen die Wege innerhalb der Stationen hinterlegt [Wien22]. Zudem gibt es verschiedene Versuche Fahrplanauskunftsapps blindengerecht zu gestalten. Zu den Projekten zählen z.B. die "Soester Bus App" [Marx17], "die Sinn²-App" [Trit18] oder die "DyFIS-Talk-App" [Pitz17]. Blinde Nutzende sind jedoch nicht ausschließlich auf Abfahrtsinformationen, sondern vielmehr auch auf Navigationshinweise entlang ihrer Route angewiesen. Insbesondere, wenn sie z.B. durch Störungen von ihren gewohnten Routen abweichen müssen. Hier werden zusätzlich Wegweisungsinformationen für die einzelnen Stationen [Trit18, Seite 150], ähnlich den Informationen des POPTIS in Wien, benötigt. Derzeit steht jedoch noch keine derartige Anwendung in Deutschland zur Verfügung