Bauliche Zuverlässigkeit im Güterverkehr

Erstellt am: 17.11.2021 | Stand des Wissens: 28.08.2024

Synthesebericht gehört zu:

Die bauliche Zuverlässigkeit der Güterverkehrsinfrastruktur spielt eine wichtige Rolle für ein resilientes Verkehrssystem, die sich jedoch ansteigenden Herausforderungen stellen muss. Die Zunahme des Güterverkehrs, insbesondere auf dem Verkehrsträger Straße sowie das zunehmende Alter der Bestandsbauwerke zeigen die Kapazitätsgrenzen und die limitierte Nutzungsdauer der Bauwerke auf. Das Güterverkehrsaufkommen hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig zugenommen und belief sich im Jahr 2022 auf knapp 4 Milliarden Tonnen. Mit 3,1 Milliarden Tonnen wurden im Jahr 2022 rund 80 Prozent davon auf dem Verkehrsträger Straße transportiert [DESTATIS22b]. Die resultierende Infrastrukturbelastung verschärft in Kombination mit der Altersstruktur der Verkehrsinfrastruktur und dem damit verbundenen Instandhaltungszustand die Gefährdung der baulichen Zuverlässigkeit.

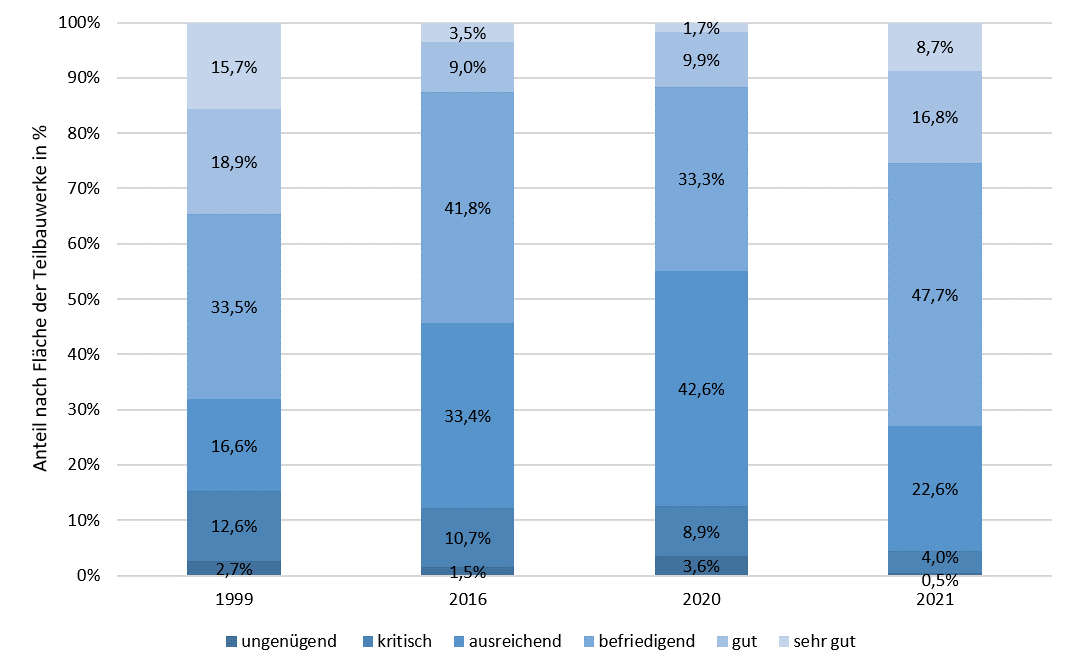

Ein Beispiel für den sich verschlechternden Zustand der Verkehrsinfrastruktur sind die rund 40.000 Brücken an deutschen Bundesfernstraßen. Zunehmender Lkw-Verkehr, insbesondere Schwerverkehr, führt zu einer hohen Abnutzung der Infrastrukturen und erfordert umfängliche Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, um die Tragfähigkeit der alten Brücken aufrechtzuerhalten [BMVI19ba]. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) veröffentlichte in den Jahren 1999, 2016, 2020 sowie 2021 und 2024 eine Bewertung der Brückenbauwerke, die mittels Zustandsnoten erfolgte. Die Zustandsnoten basieren auf regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen und dienen als Indikator für die weitere Erhaltungsplanung [BASt21c]. Der Vergleich der Zustandsnoten verdeutlicht, dass der Anteil der Brückenbauwerke mit der Note sehr gut im Zeitraum von 1999 bis 2020 zunächst rückläufig war, wie die Abbildung 1 zeigt. Erst im Jahr 2021 nahm der Anteil der sehr guten Teilbauwerke wieder zu. Während der Anteil der Kategorien ausreichend, kritisch und ungenügend im Jahr 1999 insgesamt etwa 30 Prozent betrug, erhöhte sich dieser Anteil in den Jahren 2016 und 2020 auf 45 und rund 55 Prozent, sodass etwa die Hälfte der Brückenbauwerke Handlungsbedarfe aufwiesen. Eine Ursache hierfür ist das Baujahr sowie der Alterungsprozess der verwendeten Materialien der Brücken, die häufig zwischen den Jahren 1965 bis 1985 gebaut wurden. Im Jahr 2021 konnte dieser Anteil wieder auf unter 30 Prozent gesenkt werden.

Im Jahr 2017 wurde im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 eine Erhaltungsbedarfsprognose für die Bundesfernstraßen aufgestellt. Laut dieser wurden im der Untersuchung vorangehenden Jahrzehnt zu wenig substanzverbessernde Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt, die vor allem in den westlichen Bundesländern notwendig sind. Im Berichtsjahr 2017 lag das mittlere Alter der Tragschichten unter Asphaltdecken in den östlichen Bundesländern zwischen 13,4 und 19,2 Jahren, in den westlichen Bundesländern bei 15,4 bis 32,7 Jahren [MaKrHi17]. Derzeit wird die Erhaltungsbedarfsprognose aufgrund signifikanter Baupreisssteigerungen unter Verwendung aktualisierter Bestandsdaten sowie Daten aus der Zustandserfassung und bewertung überarbeitet [hib24].

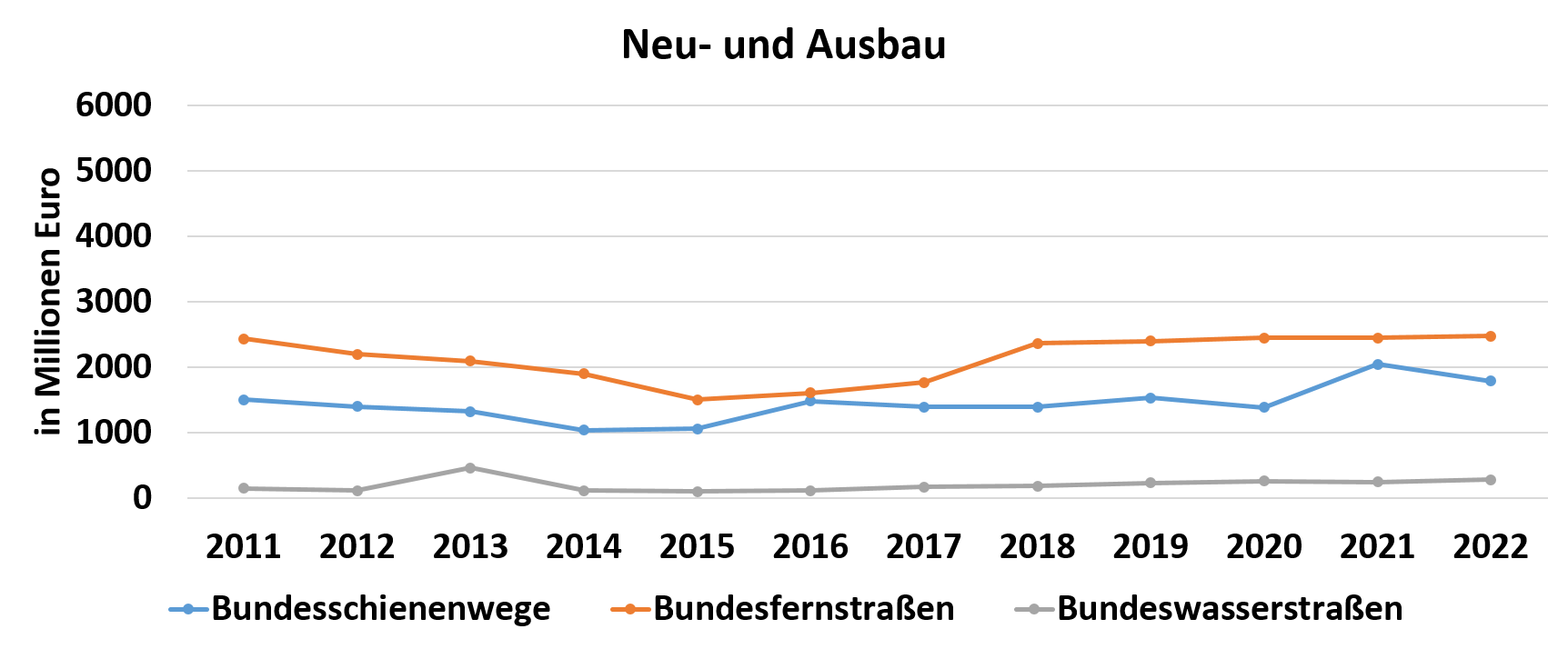

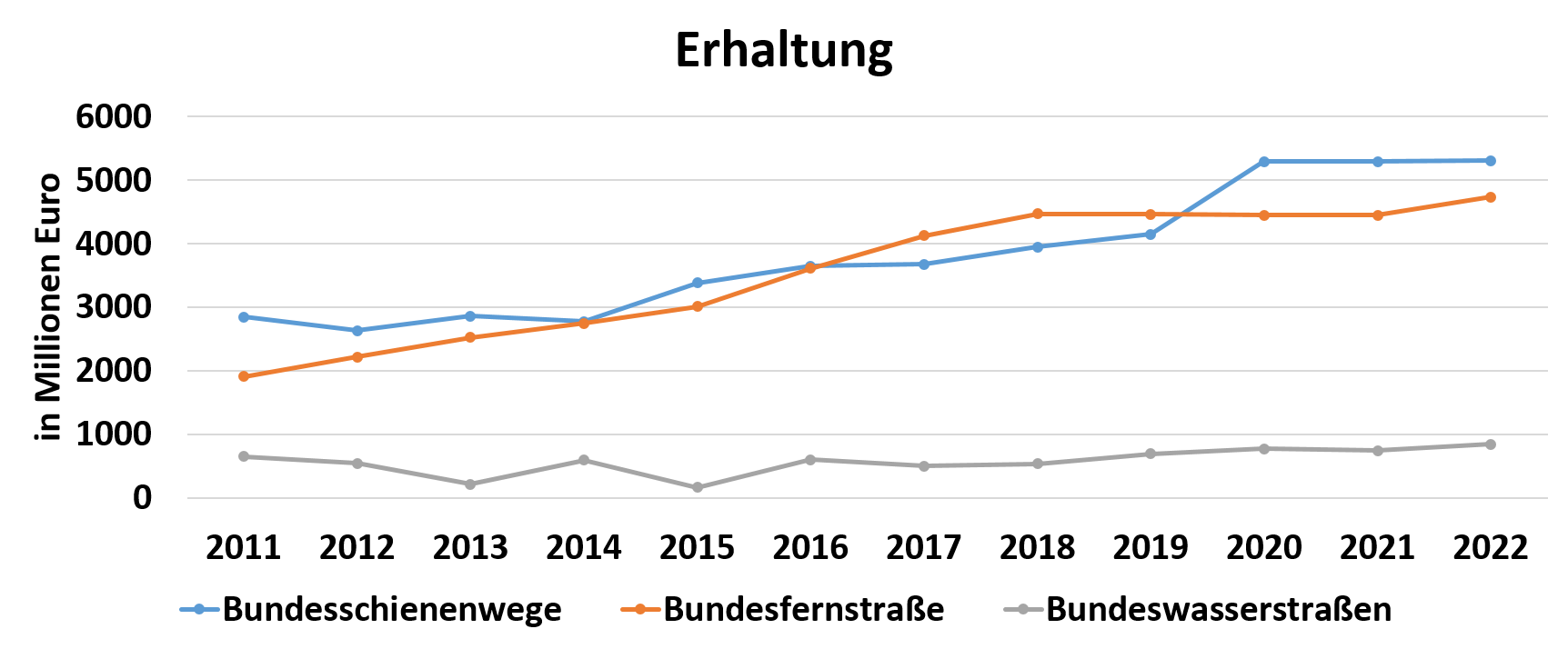

Es ist davon auszugehen, dass der für die Zukunft prognostizierte, weiter zunehmende Güterverkehr nicht ohne Ertüchtigungs- und Ersatzmaßnahmen schadlos aufgenommen werden kann, so das Expertennetzwerk des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) [BMVI15y]. Aus diesem Grund plant der Bund, seine Investitionen in die Bundesverkehrswege zukünftig zu erhöhen. Die folgende Abbildung 2 verdeutlicht, dass die Erhaltungsinvestitionen in die Straßen- und Schieneninfrastruktur bereits in der Vergangenheit zunahmen und die Ausgaben im Bereich der Erhaltung stets höher waren als jene im Bereich von Neu- und Ausbau. In den Jahren 2017 bis 2020 wurden jährlich durchschnittlich 7,53 Milliarden Euro in die Bundesfernstraßen, 7,97 Milliarden Euro in die Bundesschienenwege und 0,84 Milliarden Euro in die Bundeswasserstraßen investiert [ProMo20]. Für das Jahr 2024 ist eine Erhöhung der Investitionen auf über 12 Milliarden Euro für Bundesfernstraßen, über 16 Milliarden Euro für die Bundesschienenwege und 1,7 Milliarden Euro für Bundeswasserstraßen geplant [BdF24]. Die Quellen der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung sind dabei Steuermittel, die Lkw-Maut sowie weitere Mittel der Europäischen Union (EU) [BMVI16ak].

Abb. 2: Verkehrsinvestitionen in den Jahren 2011 bis 2022 [BMVI18ae;BMDV21s;BMDV22e;BMDV23t;BMDV24b]

Die Zustandserfassung und bewertung spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung einer zuverlässigen Infrastruktur. Die gängigen zerstörenden und zerstörungsfreien Prüfverfahren vor Ort werden zunehmend durch Methoden der Fernerkundung ergänzt, die notwendige Informationen zum Zustand der Bestandsbauwerke liefern. Durch die Interpretation dieser Informationen wird der Bauwerkszustand bewertet und der weitere Erhaltungsbedarf abgeleitet [BMDV22ac] .Maßgeblich ist dabei das Lebenszyklusmanagement. Das Lebenszyklusmanagement hat zum Ziel, eine bauzeitoptimierte Realisierung von Baumaßnahmen unter einem ressourcenschonenden Einsatz von Baustoff, Mensch und Maschine umzusetzen. Dafür sollen Indikatoren identifiziert werden, die den größten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Bauwerks haben und gleichzeitig einen möglichst geringen Ressourceneinsatz erfordern [BMVI20all]. So entwickelte auch die BASt in einem Forschungsvorhaben ein Konzept zur kontinuierlichen Nachhaltigkeitsbewertung im Lebenszyklus von Straßen, Straßenbrücken und -tunneln. Das Konzept sieht eine Modularisierung der Nachhaltigkeitsbewertung aufgrund verschiedener Bewertungszeitpunkte und -objekte vor, die im Lebenszyklus eines Infrastrukturbauwerks zu beachten sind. Die Module bilden dabei abgeschlossene Bewertungseinheiten mit festgelegten Kriterien und Methoden. Es wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, dass das Konzept eine prinzipielle Übertragbarkeit bietet, um weitere Bewertungssysteme, z.B. für Schienen oder Wasserinfrastruktur, analog einführen zu können [MiGrRo16].