Unpünktlichkeit als Herausforderung für einen Deutschland-Takt

Erstellt am: 29.07.2021 | Stand des Wissens: 29.07.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

Grundsätzlich ist in einem integralen Taktfahrplan (ITF) eine hohe Zuverlässigkeit der Verbindungen wichtig, damit die Züge pünktlich zur Kantenzeit in die Knoten einfahren und die fahrplanmäßigen Umsteigemöglichkeiten realisiert werden können. Erreicht ein Zug den Knoten nur wenige Minuten verspätet, werden sich die Reisezeiten stärker verlängern als bei einem nachfrageorientierten Fahrplankonzept, in dem häufig mehr Puffer zum Umsteigen zur Verfügung steht. Je größer die Taktzeit, desto kritischer sind Verspätungen in einem integralen Taktfahrplan. Der derzeitige Mangel an Verlässlichkeit im deutschen Fernverkehr stellt also eine Herausforderung für einen ITF nach Schweizer Vorbild dar.

Ein ITF kann jedoch auch zu einer erhöhten Zuverlässigkeit im Fernverkehr beitragen. Zwar hat der ITF als Fahrplankonzept keinen direkten Einfluss auf die Zuverlässigkeit von Infrastruktur und Rollmaterial, es ist aber zu erwarten, dass ein konsequenter Taktfahrplan durch die regelmäßigeren, redundanten Abläufe im Betrieb des Schienenverkehrs zu schnelleren und besseren Reaktionen auf Fehler und externe Ereignisse beitragen kann. Möglich ist auch, dass ein aus dem Takt gefallener Zug rasch wieder in den Takt eingefügt werden kann, sofern die Infrastruktur nach dem Durchlaufen einer Welle leer ist und ein zügiges Aufholen erlaubt. Ob sie leer ist, hängt jedoch von den eingepassten Betriebsprogrammen für nachgeordnete Züge des Personennahverkehrs und für Züge des Schienengüterverkehrs ab. Auf stark befahrenen Mischverkehrstrecken wird es schwierig sein, einen verspäteten Zug zu beschleunigen.

Darüber hinaus kann die Pünktlichkeit durch den Einsatz innovativer Technologien im Schienennetz verbessert werden. So kann etwa das digitale Signalsystem European Train Control System (ETCS), das in drei Ausrüstungsstufen insgesamt 15 alte Signalstandards in Europa ersetzen soll, durch eine genauere Überwachung der Züge zu einem verbesserten Verkehrsmanagement gerade an hochfrequentierten Kreuzungen beitragen. Dadurch können die Abstände zwischen den Zügen verringert und so Kapazitäten auf der Infrastruktur geschaffen werden, die wiederum als Puffer zur besseren Reaktion auf kleinere Verspätungen genutzt werden können.

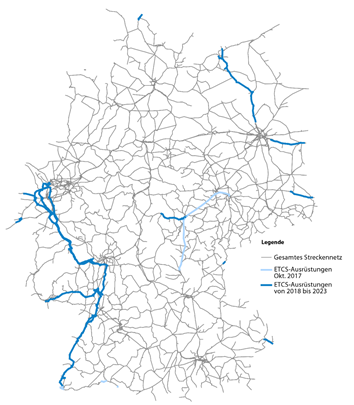

In Deutschland ist bislang erst ein geringer Anteil aller Strecken mit ETCS ausgerüstet (vgl. Abbildung 1). Bis 2023 sollen insgesamt 1.818 Kilometer Bahnstrecke mit dem modernen Signalsystem ausgestattet werden. Nach DVO 2017/6/EU der Europäischen Kommission müssen bis spätestens 2050 mindestens 16.000 der insgesamt 30.000 Streckenkilometer in Deutschland mit ETCS ausgerüstet sein. [2017/6/EU]