Randbedingungen für einen Deutschland-Takt

Erstellt am: 29.07.2021 | Stand des Wissens: 29.07.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

Die Randbedingungen für einen integralen Taktfahrplan (ITF) im deutschen Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) unterscheiden sich deutlich von denen in der Schweiz, welche mit ihrem besonders konsequenten ITF häufig als Vorbild für einen Deutschland-Takt angeführt wird.

Die Gestaltung des Schweizer ITF wird insbesondere durch die kompakte Bevölkerungsstruktur vereinfacht. Im Mittelland, welches circa ein Drittel der Gesamtlandesfläche ausmacht, wohnen aufgrund der dort günstigen topographischen Bedingungen circa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung. Diese Bevölkerungskonzentration führt bezogen auf einen ITF zu einer geringeren Anzahl an zu integrierenden Knoten und folglich zu einer deutlich reduzierten Systemkomplexität. Zudem sind die Schweizer Zentren überwiegend in Ost-West-Richtung aufgereiht, so dass nicht allzu viele Vermaschungen des Netzes und damit Umsteigenotwendigkeiten entstehen, und liegen in etwa gleich weit voneinander entfernt, so dass eine regelmäßige Taktung der Verkehre und Halte leichtfällt.

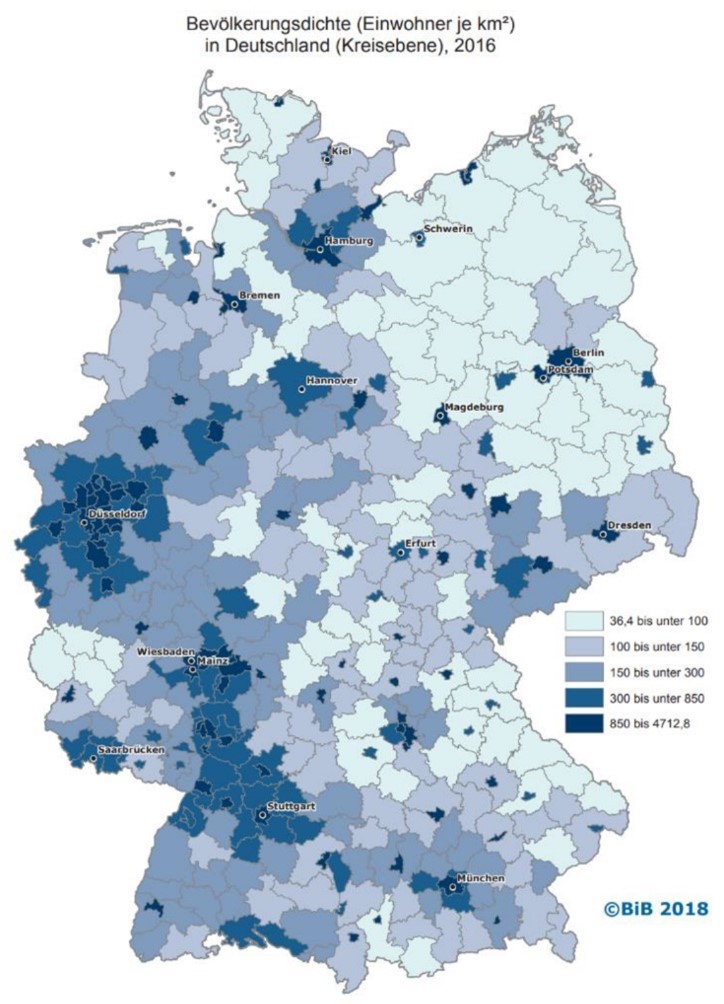

Im Gegensatz dazu gibt es in Deutschland verschiedene Ballungsräume, die unerschiedlich weit voneinander entfernt sind und ein stark vermaschtes Schienennetz erfordern. Dies verkompliziert die Umsetzung eines bundesweiten ITF. Insgesamt gibt es in Deutschland 81 Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern, die entsprechend in den Taktfahrplan integriert werden müssen (vgl. Abbildung 1). [STAT17t] Die weitläufigere Bevölkerungsstruktur führt zu einer vergleichsweise heterogenen Belastung der Schieneninfrastruktur (vgl. Abbildung 2).

Abb. 1: Bevölkerungsdichte in Deutschland, Quelle: [BiB2016]

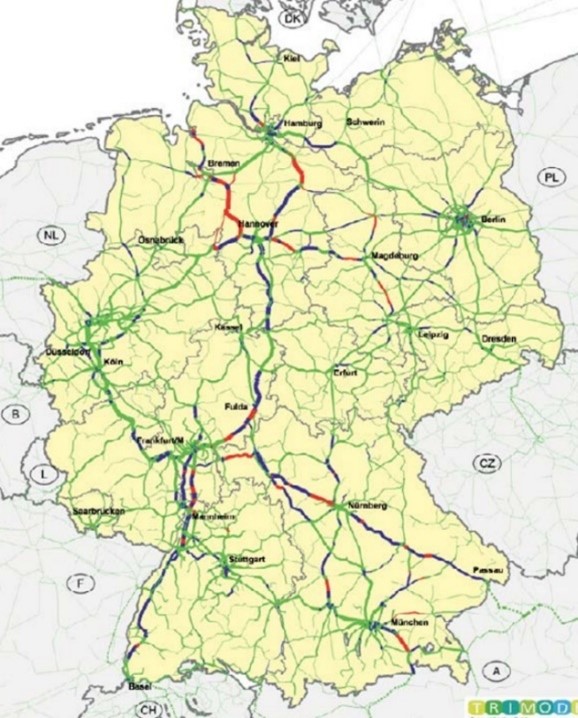

Abb. 1: Bevölkerungsdichte in Deutschland, Quelle: [BiB2016] Abb. 2: Auslastung des deutschen Schienennetzes (grün: Auslastung < 85 Prozent, blau: 85-110 Prozent Auslastung, rot: Auslastung > 110 Prozent), Quelle: [BMVI16ah, S.20]

Abb. 2: Auslastung des deutschen Schienennetzes (grün: Auslastung < 85 Prozent, blau: 85-110 Prozent Auslastung, rot: Auslastung > 110 Prozent), Quelle: [BMVI16ah, S.20]Die im Vergleich zur Schweiz deutlich größere Gesamtfläche Deutschlands führt außerdem zu längeren Fahrstrecken. Ein ITF nach Schweizer Vorbild wäre problematisch, weil sich die Fahrzeiten für durchfahrende Fahrgäste auf langen Strecken durch die gestiegenen Haltezeiten im Bahnhof stark erhöhen würden. Gerade vor dem Hintergrund der Konkurrenz durch den innerdeutschen Flugverkehr müssen im deutschen SPFV geringe Reisezeiten erzielt werden, weshalb der ITF hier stellenweise aufgeweicht werden muss.

Der erhöhte Fahrgastanspruch bezüglich der Reisegeschwindigkeit bedingt darüber hinaus höhere Geschwindigkeiten der Züge des SPFV im Vergleich zur Schweiz. Während der deutsche SPFV auf Schnellstrecken bis zu 170 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen kann, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit des Schweizer SPFV mit 100 km/h vergleichsweise gering. [BMVI15x, S.9] In Deutschland lässt sich deshalb eine höhere Geschwindigkeitsdifferenz zwischen SPFV, Personennahverkehr und Güterverkehr feststellen. Weil das deutsche Streckennetz im Mischverkehr befahren wird, muss die Notwendigkeit von Überholungen durch den SPFV in einem Deutschland-Takt stärker berücksichtigt werden. Zu beachten ist hierbei, dass in Deutschland die wichtigsten Verkehrsströme des Güter- und des Personenfernverkehrs parallel in denselben Korridoren verlaufen (insbesondere Nord-Süd entlang des Rheins sowie nochmal östlich davon von Hamburg nach München, mit deren ostwestlicher Zwischenverbindung im Raum Frankfurt-Mannheim, sodann die Ost-West-Verbindung zwischen Köln und Berlin). In der Schweiz verläuft hingegen der wichtigste Güterverkehrsstrom transit in Nord-Süd-Richtung und damit orthogonal zum wichtigsten Personenverkehrsstrom, der in Ost-West-Richtung verläuft.