Das 365-Euro-Ticket als aktuelle Tarifmaßnahme im ÖPNV

Erstellt am: 30.03.2021 | Stand des Wissens: 06.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

Oft wird die Höhe der Fahrpreise von Fahrgästen (berechtigterweise) kritisiert. Für die Akzeptanzförderung im Hinblick auf eine Verkehrswende zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist die Unterstützung der ÖPNV-Stammkunden als Inhaber der Zeitkarten eine sinnvolle Maßnahme. Deswegen werden zunehmend stark reduzierte Jahrestickets mit einer hohen Marketingwirkung als eine Option zu ÖPNV-Marktwachstum diskutiert und getestet.

Das 365-Euro-Ticket steht repräsentativ für Fahrscheinersatzlösungen für Kunden des ÖPNV. Dieses Tarifinstrument kann als Anreiz dienen, Pkw-Nutzer durch eine Ticketpreisreduzierung vom eigenen Pkw unabhängiger zu machen und im besten Falle zu erreichen, dass diese ganz auf den ÖPNV umsteigen. Darüber hinaus bietet das Ticket auch für ÖPNV-Gelegenheitsnutzer einen Anreiz, diesen häufiger zu nutzen.

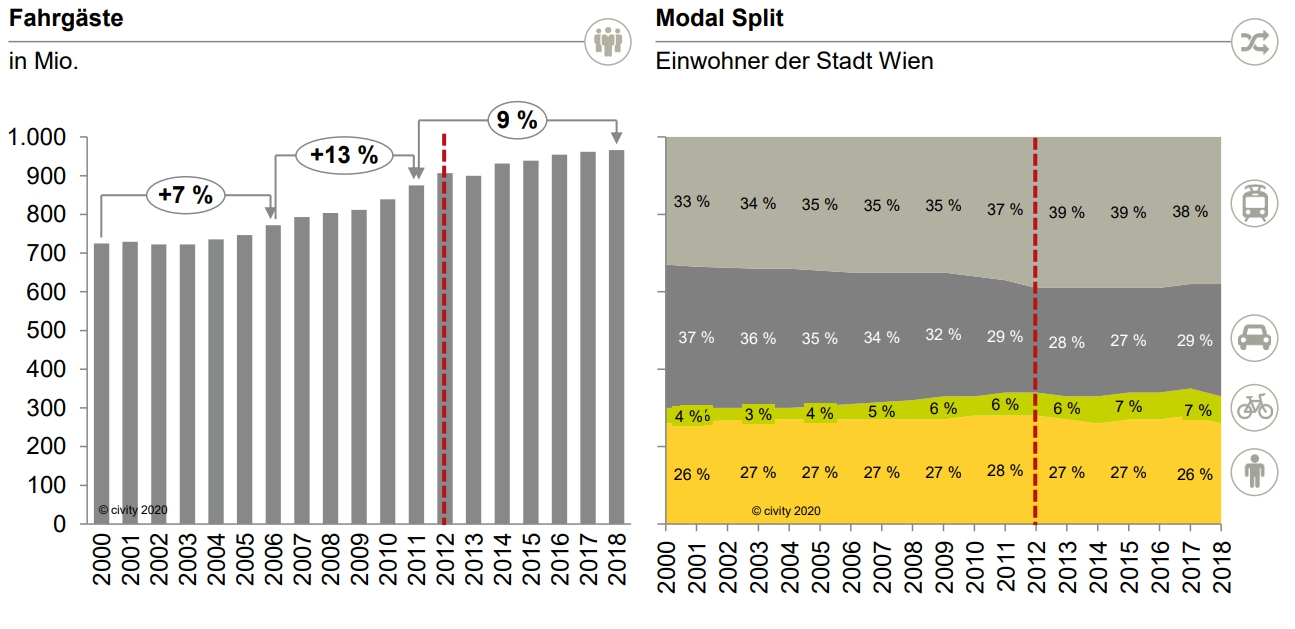

Das bekannteste Beispiel bietet die Stadt Wien (Abb. 1). Dort wurde der Preis für das Jahresticket bereits 2012 auf 365 Euro gesenkt. In den vergangenen Jahren entwickelte sich die österreichische Hauptstadt laut Analysen zunehmend zu einem weltweiten Vorzeigebeispiel für eine stadtverträgliche Verkehrspolitik. Da Wien bereits vor Einführung des 365-Euro-Tickets allerdings einen hohen Modal-Split-Anteil des ÖPNV aufwies, trat der gewünschte Verkehrsverlagerungseffekt im MIV-Bereich trotz eines vorzeitigen Angebotsausbaus nicht im erhofften Maße ein. Stattdessen traten Verlagerungseffekte im Zeitkartenbereich auf, da Vielfahrende nun ein günstigeres Jahresticket erwerben konnten [Civ19].

Abb. 1: Entwicklung von Nachfrage und Modal-Split in Wien [Civ20]

Abb. 1: Entwicklung von Nachfrage und Modal-Split in Wien [Civ20]- verminderte Einnahmen je Beförderungsfall

- erhöhte Kosten für notwendige Angebotsausweitungen bei steigender Nachfrage (teilweise gedeckt durch Arbeitgeberabgabe und Parkraumbewirtschaftung)

- drastische Anhebung der Gelegenheitstarife zur Kompensation der Ausfälle bei den Fahrgeldeinnahmen

- Umstieg von Radfahrer und Fußgänger auf den ÖPNV

- kein signifikanter Zusammenhang zwischen Maßnahme und Nachfrage erkennbar

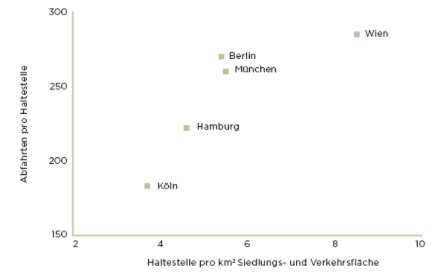

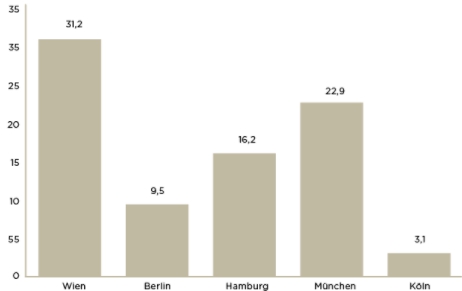

Einen deutlich stärkeren Fahrgastzuwachs erreichte man in Wien trotzdem (Abb. 2). Dieser ist jedoch auf einen forcierten Aus- und Umbau des ÖPNV-Angebotes zur stetigen Verbesserung der Angebotsdichte und Beförderungsqualität zurückzuführen (Abb. 3) [Civ19].

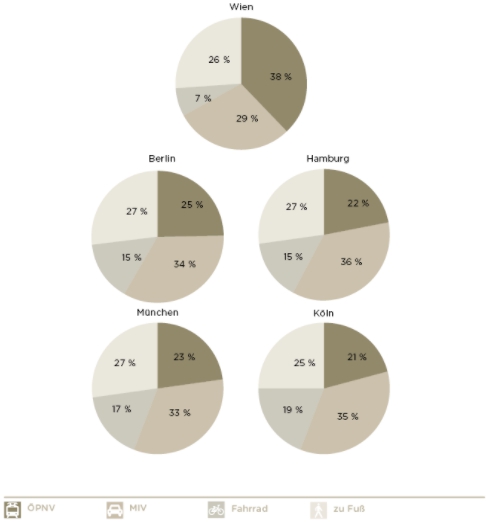

Abb. 2: Modal-Split in Wien (2018) und in deutschen Vergleichtsstädten (2017) [Civ19]

Aufgrund der genannten Probleme und fehlender Inflationsanpassungsmöglichkeiten ist das 365-Euro-Ticket nicht zu empfehlen. Ein dauerhaftes Festsetzen auf diesen Betrag wäre zwar möglich, könnte zukünftig dann aber aus Kostengründen zu Lasten des Angebotes gehen und zu einer Fahrplanausdünnung führen. Es sollte daher zunächst immer in eine Angebotsverbesserung investiert werden, bevor diese Mittel in eine Fahrpreissubventionierung bei gleichzeitig schlechtem Angebot fließen. Qualität und Verfügbarkeit des ÖPNV sind das entscheidende Argument für die Verkehrsmittelwahl [Tlu21].

Auch in Wien war die Ausweitung des ÖPNV-Angebots der wichtigste Erfolgsfaktor [Civ19]. Einen überproportionalen Anstieg der Fahrpreise wie in den letzten Jahren gilt es jedoch ebenso zu vermeiden, um die Wettbewerbsfähigkeit zum MIV beizubehalten. Eine Vereinfachung der ÖPNV-Tarife ist als Abbau von Zugangshemmnissen vor allem für neue Kund*innen ebenfalls empfehlenswert.