Lösungs- und Realisierungsansätze der autonomen Schifffahrt

Erstellt am: 02.09.2020 | Stand des Wissens: 01.08.2024

Synthesebericht gehört zu:

Die Umsetzung der ferngesteuerten oder autonomen Schifffahrt wirkt sich konkret auf verschiedene bauliche und betriebliche Bereiche eines Schiffes abhängig von jeweiligen Schiffstyp aus. Dies spiegelt sich in Schiffsdesign, Navigation, Schiffsantrieb und -maschine, Sensoren und landseitiger Unterstützung der Schiffe wider.

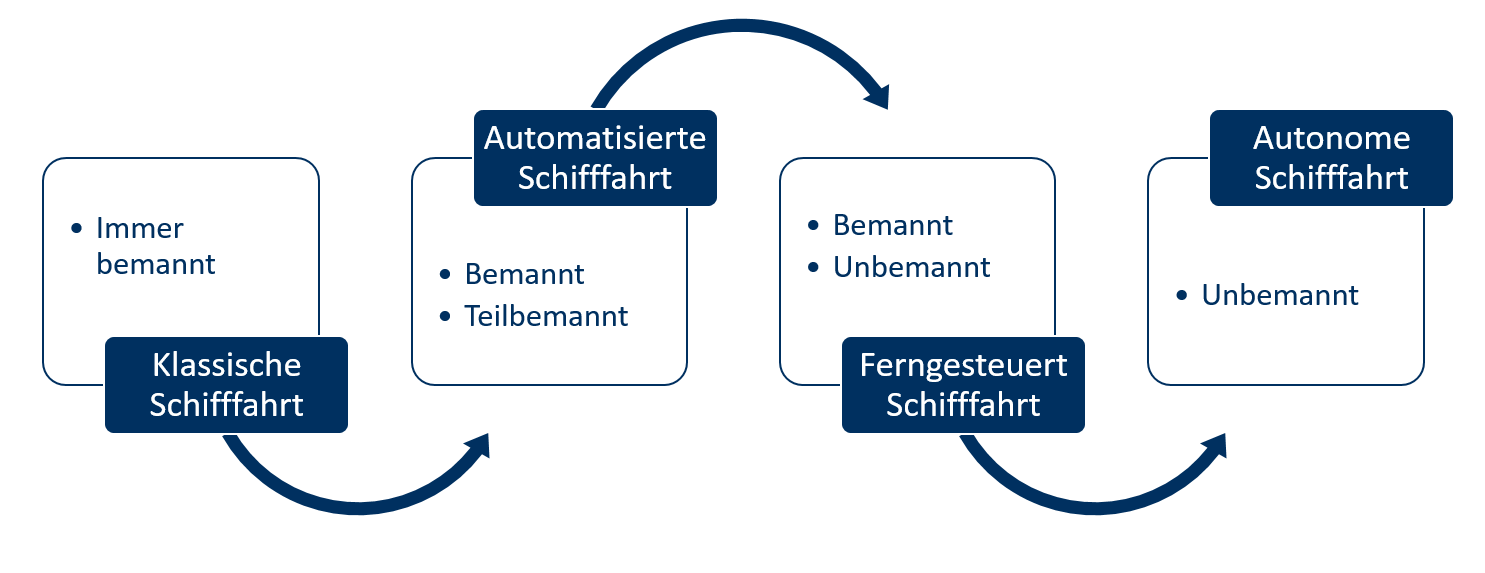

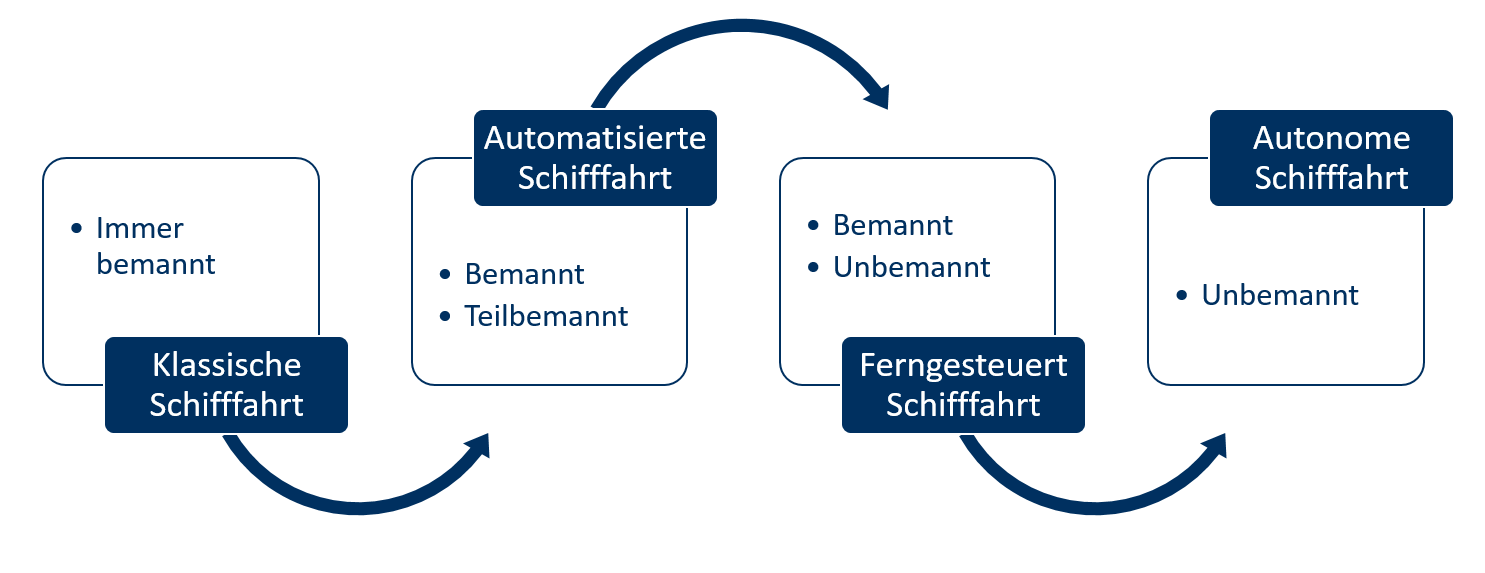

Die in der Forschung untersuchten Lösungen unterscheiden sich abhängig von dem angestrebten Grad der Autonomie eines Schiffes. So werden an der untenstehenden Grafik (siehe Abbildung 1) die Zwischenstufen von der klassischen bemannten Schifffahrt hin zur autonomen Schifffahrt und deren Betriebsmöglichkeiten, wie beispielsweise bemannter oder unbemannter Betrieb, deutlich. Ebenso sind Mischformen der unterschiedlichen Konzepte möglich. Abbildung 1: Konzepte und Entwicklung für die autonome Schifffahrt (eigene Darstellung).

Abbildung 1: Konzepte und Entwicklung für die autonome Schifffahrt (eigene Darstellung).

Die in der Forschung untersuchten Lösungen unterscheiden sich abhängig von dem angestrebten Grad der Autonomie eines Schiffes. So werden an der untenstehenden Grafik (siehe Abbildung 1) die Zwischenstufen von der klassischen bemannten Schifffahrt hin zur autonomen Schifffahrt und deren Betriebsmöglichkeiten, wie beispielsweise bemannter oder unbemannter Betrieb, deutlich. Ebenso sind Mischformen der unterschiedlichen Konzepte möglich.

Abbildung 1: Konzepte und Entwicklung für die autonome Schifffahrt (eigene Darstellung).

Abbildung 1: Konzepte und Entwicklung für die autonome Schifffahrt (eigene Darstellung).Es ist unwahrscheinlich, dass sich ein einziges Konzept für den Bau und Betrieb von autonomen oder ferngesteuerten Schiffen durchsetzen wird, da Schiffe vielfältige Aufgaben erledigen und für diese Aufgaben spezialisiert sind. Einige Schiffe, wie etwa Handelsschiffe, können zukünftig unbemannt betrieben werden. Somit wird sich die Ausführung dieser Schiffe deutlich von aktuellen Modellen unterscheiden. Passagierschiffe im Bereich des Tourismus, wie Kreuzfahrtschiffe, werden auch in Zukunft immer eine Besatzung, beispielsweise für den Kundendienst oder die Sicherheit von Passagieren benötigen, sodass keine grundlegenden und tiefgreifenden Änderungen in der Schiffsausführung zu erwarten sind [Leva17, S. 31].

Die technologischen Fortschritte haben in den Bereichen Digitalisierung, Big Data und künstliche Intelligenz (KI) ein Niveau erreicht mit dem die Kommerzialisierung von ferngesteuerten oder sogar autonomen Schiffen unmittelbar realisierbar ist. Die technologische Entwicklung der landseitigen Steuerung von Schiffen schreitet schnell voran und wird von der Forschung und der maritimen Industrie weiter beschleunigt [Yoon18, S. 2]. In der autonomen Schifffahrt werden langfristig Chancen für finanzielle Einsparungen (zum Beispiel durch Reduzierung oder Wegfall der Besatzungskosten) [RR16, S. 7] bei gleichzeitiger Steigerung der Sicherheit gesehen. So sind im Jahr 2019 in der konventionellen Schifffahrt schätzungsweise 75 bis 96 Prozent aller Seeunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen [Alli18]. Trotz des Auftretens bislang unbekannter Fehler- und Unfallquellen aufgrund des Einsatzes der neuen Technologien in der autonomen Schifffahrt, ist davon auszugehen, dass der autonome Betrieb durch die Reduzierung von Möglichkeiten des menschlichen Versagens sicherer ist [Pora18].

Der Ausfall eines einzelnen Bauteils kann eine Kettenreaktion von Systemversagen auslösen, die zu Unfällen oder zu Verlust des Schiffes führt. Deshalb stellt sich für alle technischen Lösungsansätze der autonomen Schifffahrt die grundsätzliche Frage, wie viel Redundanz für einen sicheren und ungestörten Betrieb eines unbemannten Schiffes notwendig ist. Üblicherweise werden große Handelsschiffe nur von einem Schiffspropeller angetrieben und verfügen nur über eine Ruderanlage, beim Ausfall einer dieser Komponenten, ist das Schiffs manövrierunfähig. Eine große Herausforderung im Betrieb von unbemannten im Vergleich zu bemannten Schiffen ist die Redundanz aller Systeme, da keine Schiffscrew unmittelbar und vor Ort auf mögliche Ausfälle reagieren kann. Diese Redundanz bedeute gleichzeitig beim Bau erhebliche Mehrkosten [Bart17, S. 46].

Die technologischen Fortschritte haben in den Bereichen Digitalisierung, Big Data und künstliche Intelligenz (KI) ein Niveau erreicht mit dem die Kommerzialisierung von ferngesteuerten oder sogar autonomen Schiffen unmittelbar realisierbar ist. Die technologische Entwicklung der landseitigen Steuerung von Schiffen schreitet schnell voran und wird von der Forschung und der maritimen Industrie weiter beschleunigt [Yoon18, S. 2]. In der autonomen Schifffahrt werden langfristig Chancen für finanzielle Einsparungen (zum Beispiel durch Reduzierung oder Wegfall der Besatzungskosten) [RR16, S. 7] bei gleichzeitiger Steigerung der Sicherheit gesehen. So sind im Jahr 2019 in der konventionellen Schifffahrt schätzungsweise 75 bis 96 Prozent aller Seeunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen [Alli18]. Trotz des Auftretens bislang unbekannter Fehler- und Unfallquellen aufgrund des Einsatzes der neuen Technologien in der autonomen Schifffahrt, ist davon auszugehen, dass der autonome Betrieb durch die Reduzierung von Möglichkeiten des menschlichen Versagens sicherer ist [Pora18].

Der Ausfall eines einzelnen Bauteils kann eine Kettenreaktion von Systemversagen auslösen, die zu Unfällen oder zu Verlust des Schiffes führt. Deshalb stellt sich für alle technischen Lösungsansätze der autonomen Schifffahrt die grundsätzliche Frage, wie viel Redundanz für einen sicheren und ungestörten Betrieb eines unbemannten Schiffes notwendig ist. Üblicherweise werden große Handelsschiffe nur von einem Schiffspropeller angetrieben und verfügen nur über eine Ruderanlage, beim Ausfall einer dieser Komponenten, ist das Schiffs manövrierunfähig. Eine große Herausforderung im Betrieb von unbemannten im Vergleich zu bemannten Schiffen ist die Redundanz aller Systeme, da keine Schiffscrew unmittelbar und vor Ort auf mögliche Ausfälle reagieren kann. Diese Redundanz bedeute gleichzeitig beim Bau erhebliche Mehrkosten [Bart17, S. 46].