Problemfelder und Stand der Umsetzung

Erstellt am: 28.08.2020 | Stand des Wissens: 01.08.2024

Synthesebericht gehört zu:

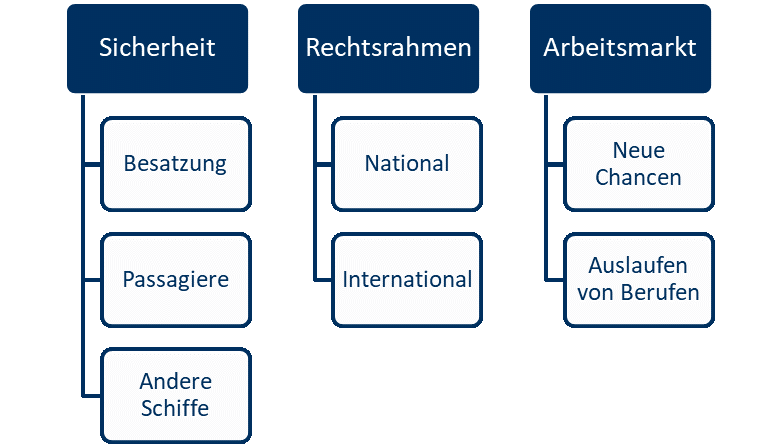

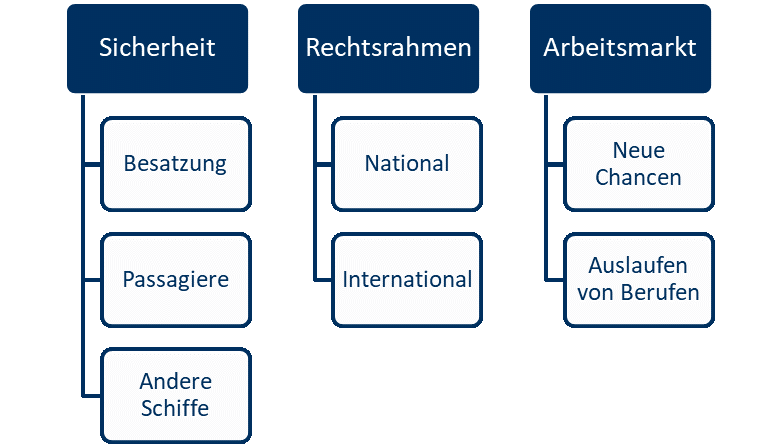

Neben den Chancen, die der Einsatz ferngesteuerter, unbemannter oder autonomer Schiffe mit sich bringen kann, ergeben sich neue Herausforderungen, die es zukünftig zu überwinden gilt. Vor allem im Bereich Sicherheit und hinsichtlich der rechtlichen Situation entstehen Konfliktfelder, welche die Schifffahrtsindustrie lösen muss. Sowohl die Umstrukturierung als auch der sich wandelnde Arbeitsmarkt stellt die Industrie, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer vor Herausforderungen. Abbildung 1 zeigt einen Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, die sich durch die autonome Schifffahrt ergeben.

Abbildung 1: Herausforderungen durch die autonome Schifffahrt (eigene Darstellung).

Abbildung 1: Herausforderungen durch die autonome Schifffahrt (eigene Darstellung).

Abbildung 1: Herausforderungen durch die autonome Schifffahrt (eigene Darstellung).

Abbildung 1: Herausforderungen durch die autonome Schifffahrt (eigene Darstellung).Durch den Einsatz autonomer Schiffe wird eine Verschiebung der Risiken stattfinden. Auf der einen Seite besitzen autonome Schiffe das Potenzial, menschlich bedingte Fehler zu eliminieren. Andererseits können nicht alle Risikofaktoren behoben werden. Gefahrenpotenzial bringt die zusätzlich notwendige Informationstechnik an Bord der Schiffe mit sich.

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Thema Sicherheit eine entscheidende Rolle für die zukünftige Integration autonomer Schiffe in die verschiedenen Einsatzgebiete der Seeschifffahrt darstellt. Dabei müssen autonome Schiffe mindestens so sicher sein wie herkömmlich betriebene Schiffe. Andere Autoren gehen noch einen Schritt weiter und fordern, dass autonome Schiffe sicherer als heutige Schiffe sein müssen [RR16, S. 4].

Auf der rechtlichen Ebene existiert derzeit kein international gültiges Recht für autonome oder ferngesteuerte Schiffe. Ein entscheidender Punkt für den Betrieb unbemannter Schiffe wird eine Regelung hinsichtlich der Schuldfrage im Fall eines Unfalls sein. Diesbezügliche Bestimmungen für den Betrieb herkömmlicher Schiffe sind derzeit zumeist in den jeweiligen nationalen Regelwerken festgehalten. Eine Verankerung autonomer Schiffe in den einzelnen Regelwerken ist für die erfolgreiche internationale Integration unabdingbar [DNV18a, S. 1417]. Norwegische Beispiele, wie zwei autonome, unter Aufsicht eines Kapitäns stehende Fähren oder das vollelektrische Feeder-Schiff Yara Birkeland, welches 2022 in einen bemannten Testbetrieb startete, zeigen, dass der Einsatz autonomer Schiffen in den nächsten Jahren vor allem in Küstengebieten zu erwarten ist. Der Einsatz von autonomen Schiffen in internationalen Gewässern und auf hoher See ist rechtlich bislang unklar. Klassifikationsgesellschaften, wie die DNV GL in Deutschland, unterstützen Behörden beim Erstellen von Regelwerken, jedoch obliegt es auf den Weltmeeren der Verantwortung der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO eine Entwicklung von Vorschriften voranzutreiben. Für deren Umsetzung in nationales Recht sind wiederum die Flaggenstaaten verantwortlich. Somit wird es von den zu treffenden Vereinbarungen zwischen den beteiligten Flaggen- und Küstenstaaten abhängig sein, wie schnell und in welchem Maße sich autonome Schiffe etablieren [MUNIN16b, S. 5].

Für den Arbeitsmarkt bedeuten die autonom fahrenden Schiffe auf der einen Seite Chancen durch neu entstehende Berufsfelder und einer Verlagerung der Arbeit von See auf Land. Zum Beispiel wird die Nachfrage an Fachkräften für die Fernwartung sowie für die Instandhaltung autonomer Schiffe steigen. Insgesamt entstehen neue Anforderung und Fähigkeiten an das Personal, nicht zuletzt hinsichtlich benötigter informationstechnologischer Kompetenzen. Auf der anderen Seite kann sich, aufgrund der Tatsache, dass der Personalbedarf in der aktiven Seefahrt durch eine erfolgreiche Integration der neuen Technologie sinken wird, dies negativ auf die Seeleute auswirken und zu Unzufriedenheit führen [IMO18d, S. 7].

Die folgenden Syntheseberichte befassen sich detailliert mit dem Thema Sicherheit, Arbeitsmarkt und der rechtlichen Situation.

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Thema Sicherheit eine entscheidende Rolle für die zukünftige Integration autonomer Schiffe in die verschiedenen Einsatzgebiete der Seeschifffahrt darstellt. Dabei müssen autonome Schiffe mindestens so sicher sein wie herkömmlich betriebene Schiffe. Andere Autoren gehen noch einen Schritt weiter und fordern, dass autonome Schiffe sicherer als heutige Schiffe sein müssen [RR16, S. 4].

Auf der rechtlichen Ebene existiert derzeit kein international gültiges Recht für autonome oder ferngesteuerte Schiffe. Ein entscheidender Punkt für den Betrieb unbemannter Schiffe wird eine Regelung hinsichtlich der Schuldfrage im Fall eines Unfalls sein. Diesbezügliche Bestimmungen für den Betrieb herkömmlicher Schiffe sind derzeit zumeist in den jeweiligen nationalen Regelwerken festgehalten. Eine Verankerung autonomer Schiffe in den einzelnen Regelwerken ist für die erfolgreiche internationale Integration unabdingbar [DNV18a, S. 1417]. Norwegische Beispiele, wie zwei autonome, unter Aufsicht eines Kapitäns stehende Fähren oder das vollelektrische Feeder-Schiff Yara Birkeland, welches 2022 in einen bemannten Testbetrieb startete, zeigen, dass der Einsatz autonomer Schiffen in den nächsten Jahren vor allem in Küstengebieten zu erwarten ist. Der Einsatz von autonomen Schiffen in internationalen Gewässern und auf hoher See ist rechtlich bislang unklar. Klassifikationsgesellschaften, wie die DNV GL in Deutschland, unterstützen Behörden beim Erstellen von Regelwerken, jedoch obliegt es auf den Weltmeeren der Verantwortung der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO eine Entwicklung von Vorschriften voranzutreiben. Für deren Umsetzung in nationales Recht sind wiederum die Flaggenstaaten verantwortlich. Somit wird es von den zu treffenden Vereinbarungen zwischen den beteiligten Flaggen- und Küstenstaaten abhängig sein, wie schnell und in welchem Maße sich autonome Schiffe etablieren [MUNIN16b, S. 5].

Für den Arbeitsmarkt bedeuten die autonom fahrenden Schiffe auf der einen Seite Chancen durch neu entstehende Berufsfelder und einer Verlagerung der Arbeit von See auf Land. Zum Beispiel wird die Nachfrage an Fachkräften für die Fernwartung sowie für die Instandhaltung autonomer Schiffe steigen. Insgesamt entstehen neue Anforderung und Fähigkeiten an das Personal, nicht zuletzt hinsichtlich benötigter informationstechnologischer Kompetenzen. Auf der anderen Seite kann sich, aufgrund der Tatsache, dass der Personalbedarf in der aktiven Seefahrt durch eine erfolgreiche Integration der neuen Technologie sinken wird, dies negativ auf die Seeleute auswirken und zu Unzufriedenheit führen [IMO18d, S. 7].

Die folgenden Syntheseberichte befassen sich detailliert mit dem Thema Sicherheit, Arbeitsmarkt und der rechtlichen Situation.