Trends und Rahmensetzungen für Nachhaltigkeit im Verkehrssektor

Erstellt am: 19.12.2019 | Stand des Wissens: 15.01.2025

Synthesebericht gehört zu:

Mobilität und Verkehr samt ihren politischen und planerischen Gestaltungsmöglichkeiten sind eingebunden in gesetzliche Rahmen und beeinflusst von gesamtgesellschaftlichen Trends, auf die Akteure auf verschiedenen Entscheidungsebenen zum Teil nur einen bedingten oder auch gar keinen Einfluss haben. Dies gilt auch für die sozialen und umweltrelevanten Aspekte von Mobilität und Verkehr. Die wichtigsten Faktoren sind im Folgenden aufgeführt.

- Klimawandel: Der Verkehrssektor hatte im Jahr 2023 in Deutschland mit 22 Prozent den dritthöchsten Anteil an den Gesamtemissionen klimaschädlicher Gase (Energiewirtschaft 30 Prozent, Industrie 23 Prozent). Zudem war er bis dahin der einzige Sektor, in dem diese Emissionen seit 1990 nicht zurückgegangen waren. [UBA24d] Gründe hierfür waren die Dominanz fossiler Kraftstoffe, die Zunahme der Fahrleistung, schwerere Fahrzeugmodelle im Personenverkehr sowie die steigende Zahl von Pkw und Flügen im Personen- und Güterverkehr [BMU20a]. In Folge der Coronapandemie sanken die Gesamtemissionen - einschließlich jener aus dem Verkehrssektor - zwar deutlich schneller als in den Vorjahren, dies ist jedoch als Sondereffekt und nicht als stabile Trendveränderung zu bewerten [UBA18k]. Gemäß dem 2021 aktualisierten Bundesklimaschutzgesetz (KSG) sollen die deutschen Treibhausgasemisseion gegenüber 1990 bis 2030 um 65% reduziert werden und bis 2040 um 88%. In 2045 soll Treibhausgasneutralität erreicht werden. Hierfür müssen auch im Verkehrssektor entsprechend deutliche Einsparungen erzielt werden: bis 2030 sollen dessen Emissionen von 150 auf auf 85 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente sinken (vgl KSG Anlage 2 zu §4), was einer Reduktion von 51 Prozent im Vergleich zu 1990 entspricht. Maßnahmen hierfür sollen beispielsweise sein: die Steigerung der Energieeffizienz der Verkehrsträger, der Umstieg auf emissionsfreie Antriebe und Kraftstoffe, die Vermeidung überflüssiger Wege durch eine verbesserte Logistik und die weitere Förderung von ÖPNV und Radverkehr [BMU20a].

- Energiepreise: Der Weltmarktpreis für Rohöl, der Hauptenergiequelle für fossile Mobilität, unterliegt starken Schwankungen und Langzeitprognosen dieser Entwicklung haben sich in den letzten Jahren als äußerst unzuverlässig erwiesen [GAHB09]. Im Jahre 2008 erreichte der Preis ein Langzeithoch von 146 US-Dollar (USD) pro Barrel, sank bis Februar 2009 auf 41 USD pro Barrel, stieg in 2011 wieder auf maximal 123 USD, um zu Beginn 2016 auf unter 30 US $ zu fallen. Bis Mitte 2018 stieg der Preis erneut auf bis zu 78 US $ und März 2022, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, erreichte er bis zu 130 $. Derzeit liegt der Rohölpreis wieder bei knapp 73 $ (Stand 26.11.2024). [SZME97] Mittel- und langfristig ist von einem weiteren Anstieg dieser Preise auszugehen, wodurch auch Mobilitätskosten steigen werden. Während der Hochpreisphase 2008 hat sich gezeigt, dass viele Haushalte auf die gestiegenen Mobilitätskosten (bei denen die Preisanstiege am deutlichsten zu Tage traten) mehrheitlich nicht mit einer Veränderung ihres Mobilitätsverhaltens reagiert haben, sondern stattdessen an anderer Stelle Kosten einsparten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich das Kompensationsverhalten verändern wird, wenn Kraftstoffe dauerhaft teurer werden und somit auch langfristige Entscheidungen für oder gegen bestimmte Verkehrsmittel (wie Autokauf oder -abschaffung) oder sogar Wohnstandorte beeinflussen können. [GAHB09] Im Sinne vergleichbarer Teilhabechancen sollte das Verkehrssystem dahingehend ausgerichtet werden, dass es überall in Deutschland eine leistbare Alltagsmobilität ermöglicht, unabhängig von Preisen für fossile Rohstoffe.

- (Re-)Urbanisierung: Die Entwicklung von Einwohnerzahlen ist innerhalb Deutschlands ungleich verteilt. Während Metropolregionen sowie die meisten Städte einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen, sinkt die Anzahl der Bevölkerung in ländlichen Gegenden und dies ganz besonders in den östlichen Bundesländern. Groß- und Mittelstädte wachsen nicht nur auf Grund höherer Geburtenraten und Zuzug aus ländlichen Regionen, sondern auch durch eine Rückbewegung von Haushalten aus suburbanen Räumen. [MILB17] Ein weiterer Faktor für das Wachstum ist die zunehmende Zuwanderung aus dem Ausland [Destatis24e].

Diese Entwicklungen beeinflussen sowohl das Mobilitätsverhalten als auch die Anforderungen an das Verkehrssystem. Während Infrastruktur und öffentlicher Verkehr mancherorts zu Hauptverkehrszeiten überlastet sind, sinkt in dünner besiedelten Gegenden die Nachfrage und damit auch das Angebot im ÖPNV, wodurch die räumliche Teilhabe in vielen Regionen erschwert wird.

- (Umwelt-)Gesetzgebung der Europäischen Union EU: Auf Ebene der EU werden sowohl strategische als auch rechtliche Vorgaben entwickelt, die Verkehr und Mobilität in Deutschland beeinflussen. Eine Übersicht über gegenwärtige Strategiepapiere mit Relevanz für Personen- und Güterverkehr findet sich im Sb Ansätze nachhaltiger Verkehrspolitik der Europäischen Union.

Zu den wichtigsten rechtlichen Vorgaben der EU mit Relevanz für den Verkehr zählen aus Umweltsicht:

die Abgasnormen (Verordnung 715/2007/EG und 2016/646/EG) für Fahrzeuge: Sie sind die Basis für die Vergabe der farbigen Abgasplaketten für Kraftfahrzeuge ("Feinstaubplakette"), welche wiederum für Zufahrtsregelungen für Umweltzonen verwendet werden.

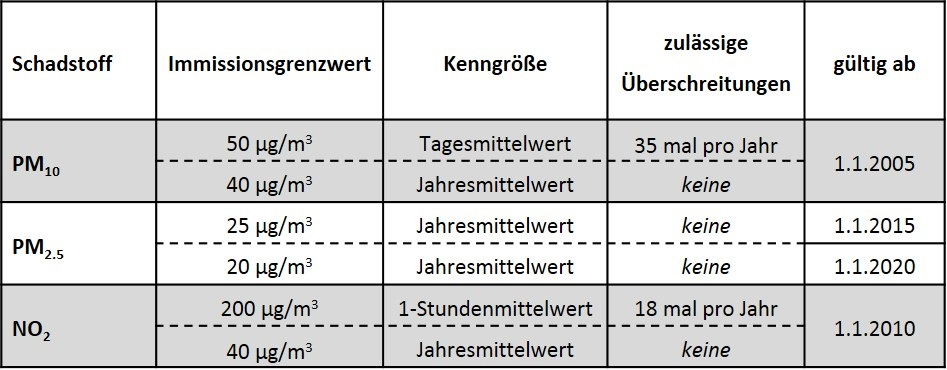

EU-Richtlinie 2008/50/EG zur Luftreinhaltung: Die (verpflichtende) Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches Recht wurde durch Anpassung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und den Erlass der 39. BImSchV erreicht. Darin sind die derzeit gültigen Grenzwerte für die Belastung der Außenluft mit Feinstaub (PM) und Stickstoffdioxid festgelegt. Eine weitere Obergrenze für PM2.5 (Schwebstäube mit einem Durchmesser von 2.5 Mikrometer (m) oder weniger) gilt ab dem Jahr 2020 (siehe Abbildung 1). Kommunen wie Frankfurt am Main, Berlin, Stuttgart und Hamburg sind in den vergangenen Jahren auf Maßnahmen zur Einhaltung dieser Grenzwerte verklagt worden und haben nach entsprechenden verwaltungsgerichtlichen Urteilen unter anderem Fahrbeschränkungen für Lastkraftwagen oder Diesel-Pkw verhängt. [vgl. Beispielsweise BW21]

Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG: Sie wurde ebenfalls durch eine Änderung des BImSchG in deutsches Recht überführt. Sie enthält Regeln für die Kartierung und Meldung der Lärmbelastung an Hauptverkehrsstraßen, Schienenstrecken und Flughäfen (wie auch durch Industrie und Gewerbe). Die optionale Einführung von eigenen rechtsverbindlichen Grenzwerten wurde den EU-Mitgliedsstaaten überlassen. Solche Grenzwerte existieren in Deutschland nicht. Zwar definiert die 16. BImSchV Schwellenwerte für Verkehrslärmbelastung. Diese greifen jedoch nur, wenn erhebliche Veränderungen an bestehenden Verkehrswegen genehmigt werden sollen.

Abb. 1: Immissionsgrenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid (eigene Darstellung auf Basis 39. BImSchV)

Abb. 1: Immissionsgrenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid (eigene Darstellung auf Basis 39. BImSchV)- (Umwelt)Gesetzgebung Bund:

Während die Emissionsgrenzwerte für Fahrzeuge auf EU-Ebene entschieden wurden, ist die 35. Bundesimmisionsschutzverordnung (BImSchV) rechtliche Basis für das Einrichten von Umweltzonen (siehe oben), von denen es in Deutschland 37 gibt (Stand 15.08.2024). [BMUV24] Sie betreffen jedoch nur die Reduktion von Feinstaub, denn die BImSchV sieht keine Fahrzeugkennzeichnung für Stickoxidemissionen (NOx) vor ("blaue Plakette"), weshalb ein räumliches Fahrverbot für Fahrzeuge, die besonders viel NOx emittieren, ordnungsrechtlich schwer nachzuhalten wäre.

Energiesteuer: Als verbrauchsabhängiges fiskalisches Instrument kann die Besteuerung von Treibstoffen prinzipiell eine höhere Steuerungswirkung im motorisierten Individualverkehr erzielen als eine Kfz-Steuer, die unabhängig von der tatsächlichen Nutzung eines Fahrzeugs ist (siehe auch Sb Nutzungsabhängige Abgabe und Sb Preisliche Instrumente zur Internalisierung negativer externer Effekte). Sie beträgt seit 2003 unverändert 47,04 Cent je Liter Diesel und 65,45 Cent je Liter für Ottokraftstoff (Benzin; siehe Energiesteuergesetz Paragraf 2). Hinzu kommen jeweils 19 Prozent Mehrwertsteuer.

CO2-Bepreisung: Seit Januar 2021 werden CO2-Emissionen in Deutschland mit 25 Euro pro Tonne bepreist, mit einer jährlichen Steigerung von 5 Euro auf 55 Euro pro Jahr in 2025 und einem Höchstpreis von 65 Euro in 2026 (vgl. Bundesemissionshandelsgesetz §10). Beim Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne CO2 wurden 7 Cent auf den Liter Benzin und 8 Cent auf den Liter Diesel erhoben. [bpb20a]. Die Bundesregierung der Legislaturperiode 2021-2025 hat sich zudem vorgenommen sicherzustellen, dass der CO2-Preis langfristig nicht unter 60 Euro pro Tonne sinkt [BReg21f].

Lkw-Maut: Diese distanzabhängige Abgabe wird als Straßennutzungsgebühr auf Autobahnen und Bundesstraßen erhoben. Sie basiert auf dem Bundesfernstraßenmautgesetz, welches die europäischen Wegekostenrichtlinien 1999/62/EG und 2006/38/EG in deutsches Recht überträgt. Zu Ausgestaltung und Wirkungen siehe die Wk Die Lkw-Maut in Deutschland.