Gesellschaftliche Teilhabe und ihr Bezug zur Mobilität

Erstellt am: 19.12.2019 | Stand des Wissens: 13.01.2025

Synthesebericht gehört zu:

Teilhabe beschreibt den Zugang von Menschen und Gruppen zu Aktivitäten und Ressourcen wie der Erwerbsarbeit, sozialen Beziehungen, politischen Entscheidungsprozessen, Kultur und Kapital. Der Begriff der Teilhabe ist daher eng mit der soziologischen und sozialpolitischen Betrachtung von Armut und sozialer Ausgrenzung verknüpft. Er stellt einen positiven normativen Gegenbegriff dar, anhand dessen Armut und soziale Exklusion definiert werden. [BAPE07]

Bartelheimer unterscheidet in Anlehnung an Kronauer [Kro02,Kro06] vier Formen der gesellschaftlichen Teilhabe [BAPE07]: die Teilhabe an Erwerbsarbeit, an sozialen Nahbeziehungen, an Rechten und an Bildung (siehe Tabelle 1). Die Teilhabe wird jeweils durch gesellschaftliche Ressourcen und Institutionen katalysiert bzw. ermöglicht. Sie mündet in Teilhabeergebnissen, die sich in konkreten Wohlfahrtspositionen der betrachteten Individuen niederschlagen. Vom Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen werden diese verwirklichten Teilhabechancen als Functionings bezeichnet. [SENA99]

Bartelheimer unterscheidet in Anlehnung an Kronauer [Kro02,Kro06] vier Formen der gesellschaftlichen Teilhabe [BAPE07]: die Teilhabe an Erwerbsarbeit, an sozialen Nahbeziehungen, an Rechten und an Bildung (siehe Tabelle 1). Die Teilhabe wird jeweils durch gesellschaftliche Ressourcen und Institutionen katalysiert bzw. ermöglicht. Sie mündet in Teilhabeergebnissen, die sich in konkreten Wohlfahrtspositionen der betrachteten Individuen niederschlagen. Vom Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen werden diese verwirklichten Teilhabechancen als Functionings bezeichnet. [SENA99]

![Abb. 1: Formen gesellschaftlicher Teilhabe, aufbauend auf Modellen von Amartya Sen und Martin Kronauer. Nach Bartelheimer [Eintrag-Id:506937, S. 10]. Formen gesellschaftlicher Teilhabe.jpg.png](/servlet/is/507113/Formen%20gesellschaftlicher Teilhabe.jpg.png) Abb. 1: Formen gesellschaftlicher Teilhabe, aufbauend auf Modellen von Amartya Sen und Martin Kronauer. Nach Bartelheimer [BAPE07, S. 10].

Abb. 1: Formen gesellschaftlicher Teilhabe, aufbauend auf Modellen von Amartya Sen und Martin Kronauer. Nach Bartelheimer [BAPE07, S. 10].Daraus folgt entsprechend, dass sich die Messung von Teilhabe als sehr komplex gestaltet.

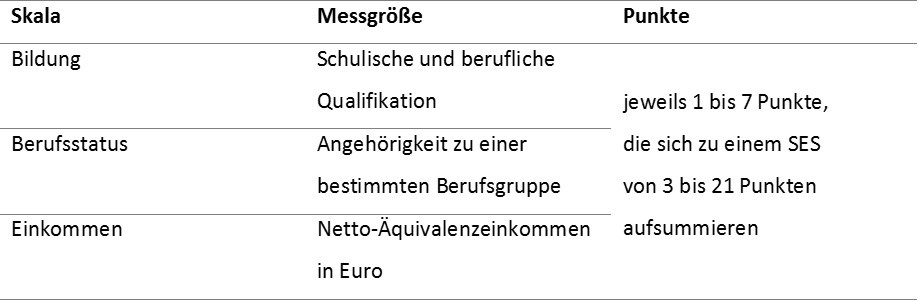

Eine Größe, mit der Teilhabechancen eines Menschen oder einer Gruppe mehrdimensional gemessen werden können, ist der sozioökonomische Status (englisch: socio-economic status, die gebräuchliche Abkürzung lautet SES). Je nach Forschungszweck wird er unterschiedlich operationalisiert. Beispielhaft sei eine Form des SES erläutert, die im Gesundheitsmonitoring des Robert-Koch-Instituts angewendet wird. Dieser verwendet drei Subskalen (siehe Tabelle 2) und wird auf einer Skala von 3 (niedriger Status) bis 21 Punkten (hoher Status) abgebildet. [LKMS13]

Abb. 2: Skalen des soziökonomischen Status (SES) nach [LKMS13]

Abb. 2: Skalen des soziökonomischen Status (SES) nach [LKMS13]Hat eine Person einen Punktwert von 7,7 oder darunter, wird ihr Status als niedrig eingeschätzt. Ab einem Punktwert von 13,9 gilt der SES als hoch. Diese Grenzen sind so gewählt, dass sich 60 Prozent der Bevölkerung im Mittelfeld befinden und jeweils 20 Prozent einen niedrigen bzw. hohen sozioökonomischen Status aufweisen. [LKLM13] Es handelt sich also um eine relative Bewertungsskala.

Am Konzept des SES wird kritisiert, dass es relevante Faktoren unberücksichtigt lässt, die die Teilhabesituation zusätzlich beeinflussen können, wie etwa Geschlecht, Migrationshintergrund oder Alter. [DIMA15]

Die internationale Debatte über Teilhabe wird unter dem Schlagwort inclusion geführt. Da der deutsche Begriff der Inklusion allerdings zur Verwirrung führen könnte (nachdem er im Rahmen von Luhmanns Systemtheorie bereits besetzt ist), wird im deutschen Diskurs der Begriff Teilhabe verwendet [BAPE07].

Die Möglichkeit der Bevölkerung zur Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Sie kann von staatlicher Seite durch finanzielle und planerische Instrumente gesteuert werden. [VCD24]

Am Konzept des SES wird kritisiert, dass es relevante Faktoren unberücksichtigt lässt, die die Teilhabesituation zusätzlich beeinflussen können, wie etwa Geschlecht, Migrationshintergrund oder Alter. [DIMA15]

Die internationale Debatte über Teilhabe wird unter dem Schlagwort inclusion geführt. Da der deutsche Begriff der Inklusion allerdings zur Verwirrung führen könnte (nachdem er im Rahmen von Luhmanns Systemtheorie bereits besetzt ist), wird im deutschen Diskurs der Begriff Teilhabe verwendet [BAPE07].

Die Möglichkeit der Bevölkerung zur Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Sie kann von staatlicher Seite durch finanzielle und planerische Instrumente gesteuert werden. [VCD24]