Neue Mobilitätskonzepte durch automatisiertes Fahren

Erstellt am: 13.08.2019 | Stand des Wissens: 16.02.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

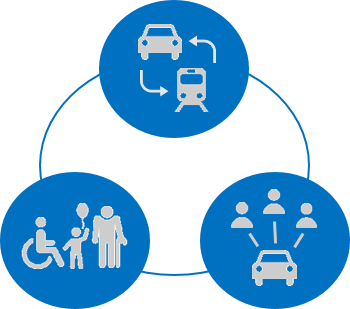

Durch das Vorantreiben automatisierter und vernetzter Fahrmöglichkeiten ergeben sich bisher ungenutzte Mobilitätskonzepte. Bei diesen handelt es sich insbesondere um die Ausweitung diverser Sharing-Konzepte und die steigende Intermodalität basierend auf einer erhöhten Flexibilisierung und Individualisierung des (öffentlichen) Personenverkehrs, sowie um die Erschließung bisher ausgeschlossener Nutzergruppen.

Ein automatisierter und vernetzter öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) bietet die Möglichkeit, Mobilität zu flexibleren und individuelleren sowie günstigeren Konditionen anzubieten. Durch den Wegfall standardisierter und fixer Fahrpläne sowie einem Verzicht auf einen Fahrer des Fahrzeugs können sowohl Zeit als auch Kosten gespart werden, was wiederum zu einer gesteigerten Attraktivität des ÖPNV führt. Zudem können bei einer verstärkt individuellen Kundenausrichtung nachfrageschwächere Ortsteile, für die sich eine allgemeine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz bisher nicht lohnte, besser bedient werden. [MKS18, S. 89] Schlussendlich steigt die Intermodalität zwischen verschiedenen Verkehrsträgern durch die besseren Koordinationsmöglichkeiten: Wird ein autonomes Carsharing-Angebot für die Fahrt zur nächsten Bahnstation genutzt, spart man sich die Parkplatzsuche und Parkgebühren. Dasselbe gilt für Fahrzeuge im Privatbesitz, die wieder zurück in die Garage geschickt werden können. Dadurch wird der Umstieg auf die Bahn weniger aufwendig und somit attraktiver wahrgenommen. [MGLW15, S. 189ff.]

Ein automatisierter und vernetzter öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) bietet die Möglichkeit, Mobilität zu flexibleren und individuelleren sowie günstigeren Konditionen anzubieten. Durch den Wegfall standardisierter und fixer Fahrpläne sowie einem Verzicht auf einen Fahrer des Fahrzeugs können sowohl Zeit als auch Kosten gespart werden, was wiederum zu einer gesteigerten Attraktivität des ÖPNV führt. Zudem können bei einer verstärkt individuellen Kundenausrichtung nachfrageschwächere Ortsteile, für die sich eine allgemeine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz bisher nicht lohnte, besser bedient werden. [MKS18, S. 89] Schlussendlich steigt die Intermodalität zwischen verschiedenen Verkehrsträgern durch die besseren Koordinationsmöglichkeiten: Wird ein autonomes Carsharing-Angebot für die Fahrt zur nächsten Bahnstation genutzt, spart man sich die Parkplatzsuche und Parkgebühren. Dasselbe gilt für Fahrzeuge im Privatbesitz, die wieder zurück in die Garage geschickt werden können. Dadurch wird der Umstieg auf die Bahn weniger aufwendig und somit attraktiver wahrgenommen. [MGLW15, S. 189ff.]

Die verbesserte Koordination durch stärkere Vernetzung von Fahrzeugen untereinander und mit zentralen Verkehrsstellen (Car-to-X Kommunikation) ermöglicht eine Ausweitung und bessere Abstimmung des Angebots von Sharing-Konzepten. Da kein Fahrer mehr für die Bedienung des Fahrzeugs notwendig ist, können sowohl gewerbliche als auch private Fahrzeuge umfassender für Einzel- oder Gruppenfahrten genutzt werden. Dieses Konzept wird unter dem Begriff "shared autonomous vehicles" (geteilte autonome Fahrzeuge) in verschiedenen Studien untersucht und dabei meist mit dem Begriff "fahrerlose Taxis" erläutert [MKS18, S. 64f.]. Hierbei sind zwei verschiedene Formen des Sharing (Teilen) möglich: Beim Carsharing nutzen verschiedene Passagiere das Fahrzeug nacheinander, während beim Ride-Sharing mehrere Personen dasselbe Fahrzeug gleichzeitig nutzen. [MKS18, S. 86]

Des Weiteren ermöglicht die Einführung autonom fahrender Fahrzeuge verschiedenen, bisher vom Verkehr ausgeschlossenen Gruppen den Zugang zu individueller Mobilität. Diese neuen Nutzergruppen ohne Fahrerlaubnis umfassen unter anderem Menschen mit Behinderung, Senioren und Kinder. Ebenso erweitert sich der Nutzerkreis um diejenigen Personen, die zwar über eine Fahrerlaubnis verfügen, jedoch in bestimmten Situationen nicht selbst fahren können. Dies trifft unter anderem auf Fahrten bei schlechter Witterung und eingeschränkter Sicht zu, sowie auf Fahrten unter dem Einfluss von Medikamenten oder anderen aufmerksamkeitsbeeinträchtigenden Substanzen. [emobil15a, S.22]

Des Weiteren ermöglicht die Einführung autonom fahrender Fahrzeuge verschiedenen, bisher vom Verkehr ausgeschlossenen Gruppen den Zugang zu individueller Mobilität. Diese neuen Nutzergruppen ohne Fahrerlaubnis umfassen unter anderem Menschen mit Behinderung, Senioren und Kinder. Ebenso erweitert sich der Nutzerkreis um diejenigen Personen, die zwar über eine Fahrerlaubnis verfügen, jedoch in bestimmten Situationen nicht selbst fahren können. Dies trifft unter anderem auf Fahrten bei schlechter Witterung und eingeschränkter Sicht zu, sowie auf Fahrten unter dem Einfluss von Medikamenten oder anderen aufmerksamkeitsbeeinträchtigenden Substanzen. [emobil15a, S.22]