Die Lärmbelästigung im verkehrsträgerübergreifenden Vergleich

Erstellt am: 27.06.2003 | Stand des Wissens: 05.12.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Die erste Stufe der durch die Europäische Union geforderten Lärmkartierung konnte hinsichtlich des verkehrsträgerübergreifenden Vergleichs bereits in der Lärmbilanz des Umweltbundesamtes (UBA) 2010 einen Beitrag zu den Lärmemissions-Statistiken liefern. So sind von der Gesamtbevölkerung tagsüber 8,2 Prozent von Straßenverkehrslärm, 5,6 Prozent von Schienenverkehrslärm und 0,9 Prozent von Fluglärm von mehr als 55 Dezibel(A) betroffen. [Hint11, S. 4] Nach aktuellen Zahlen des UBA (Stand 8/2018, aktuelle Bevölkerung BRD: 81.393.587) stellt sich die Lärmbelastung sogar noch etwas stärker dar: 10,7 % sind vom Straßenverkehrslärm, 7,9 % von Schienenverkehrslärm und 1 % von Fluglärm betroffen [UBA18f]. Gleichzeitig hat die UBA-Umfrage von 2010 ergeben, dass sich eine Mehrheit von 55 Prozent der Bevölkerung durch Straßenverkehrslärm belästigt fühlen. Beim Schienenverkehr liegt dieser Wert bei 22 Prozent und beim Flugverkehr bei 29 Prozent [Hint11, S. 4]. 2020 waren ist in einer Umfrage des UBAs bereits drei Viertel der Befragen, die sich vom Straßenvekehrslärm belästigt oder gestört fühlten und beim Schienenverkehr etwa ein Drittel. Beim Flugverkehr waren es über 40 Prozent.

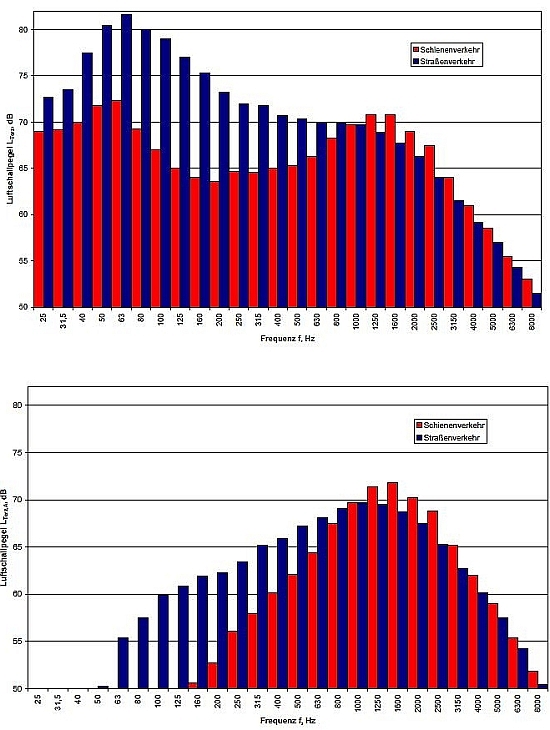

Sozio-akustische Untersuchungen in der Vergangenheit lassen darauf schließen, dass eisenbahninduzierte Geräuschimmissionen im Vergleich zu Straßenverkehrslärm als grundsätzlich weniger lästig einzustufen sind. Diese Erkenntnis ist auf unterschiedliche Sachverhalte zurückführen, gründet sich jedoch im Wesentlichen auf längere Immissionspausen zwischen den einzelnen Vorbeifahrten. So ergibt sich beispielsweise bei vergleichbarem Mittelungspegel eine Relation von ca. 1:100 Vorbeifahrten zugunsten des Zugverkehrs. Darüber hinaus weichen das straßen- und schienenverkehrsspezifische Lärmfrequenzspektrum deutlich voneinander ab: Während der Eisenbahnbetrieb im Frequenzbereich ab circa 1000 Hertz höhere Schallpegel als Pkw und Lkw verursacht, dominieren hinsichtlich des Straßenverkehrs tieffrequente Töne. Im Zuge einer Belastungsbeurteilung wird beiden Geräuscharten die A-Bewertung in Dezibel [dB(A)] zugrunde gelegt, die nach Ansicht von Möhler, Liepert und Schreckenberg die Straßenverkehrsgeräusche stark abmildert. Letztgenannter Geräuschquelle kommt somit - hinsichtlich ihrer subjektiven Wahrnehmung - eine systematisch unterschätzte Relevanz zu (Abbildung 1). [UBA10d, S. 7 ff.; MöLi10, S. 48 ff.]

Sozio-akustische Untersuchungen in der Vergangenheit lassen darauf schließen, dass eisenbahninduzierte Geräuschimmissionen im Vergleich zu Straßenverkehrslärm als grundsätzlich weniger lästig einzustufen sind. Diese Erkenntnis ist auf unterschiedliche Sachverhalte zurückführen, gründet sich jedoch im Wesentlichen auf längere Immissionspausen zwischen den einzelnen Vorbeifahrten. So ergibt sich beispielsweise bei vergleichbarem Mittelungspegel eine Relation von ca. 1:100 Vorbeifahrten zugunsten des Zugverkehrs. Darüber hinaus weichen das straßen- und schienenverkehrsspezifische Lärmfrequenzspektrum deutlich voneinander ab: Während der Eisenbahnbetrieb im Frequenzbereich ab circa 1000 Hertz höhere Schallpegel als Pkw und Lkw verursacht, dominieren hinsichtlich des Straßenverkehrs tieffrequente Töne. Im Zuge einer Belastungsbeurteilung wird beiden Geräuscharten die A-Bewertung in Dezibel [dB(A)] zugrunde gelegt, die nach Ansicht von Möhler, Liepert und Schreckenberg die Straßenverkehrsgeräusche stark abmildert. Letztgenannter Geräuschquelle kommt somit - hinsichtlich ihrer subjektiven Wahrnehmung - eine systematisch unterschätzte Relevanz zu (Abbildung 1). [UBA10d, S. 7 ff.; MöLi10, S. 48 ff.]

Abb. 1: Unbewertetes (oben) sowie A-bewertetes (unten) Frequenzspektrum von Schienen- und Straßenverkehrsgeräuschemissionen [UBA10d, S. 8]

Abb. 1: Unbewertetes (oben) sowie A-bewertetes (unten) Frequenzspektrum von Schienen- und Straßenverkehrsgeräuschemissionen [UBA10d, S. 8]Der Schienenbonus

Die sich auf verschiedene Studien aus den 1970er und 80er Jahren stützende Erkenntnis eines bei gleichem Mittelungsschallpegel bestehenden Lästigkeitsunterschiedes zugunsten des Bahnverkehrs führte zur Einführung eines sogenannten Schienenbonus im Jahr 1990 [MöLi10, S. 48 f.]. Gemäß "Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV" räumt diese schienenverkehrsinduzierten Geräuschimmissionen einen pauschal um 5 Dezibel(A) höheren Grenzwert ein [16. BImSchV]

Die mit der genannten Regelung einhergehende, undifferenzierte Begünstigung von Eisenbahntransportdienstleistungen ist in der Fachliteratur jedoch umstritten. So wird argumentiert, dass insbesondere nachts durch Schienenverkehr verursachte Lärmeffekte keine hinreichende Reglementierung erfahren. "In [...] veröffentlichten Schlafstudien, in denen die Schlafqualität von Probanden in Ruhenächten und in Nächten mit Einspielung von Verkehrsgeräuschen polysomnographisch erfasst wurde, wurden Ergebnisse berichtet, wonach sich die durch Bahn- und Straßenverkehrsgeräusche bedingten Aufwachwahrscheinlichkeiten nicht signifikant voneinander unterscheiden, der Bahnlärm teilweise sogar etwas stärkere Veränderungen in der Schlafqualität bewirkt als Straßenverkehrs- und Fluglärm" [ScMö10, S. 57 f.]. Speziell die fehlende Berücksichtigung jeweiliger Maximalpegel gilt als Kritikpunkt, da angesichts erwähnter Geräuschimmissionspausen zwischen zwei Zugvorbeifahrten wesentlich höhere Spitzenlautstärken erzielt werden dürfen, ohne den ausschlaggebenden, zeitlich gemittelten Lärmpegelgrenzwert (z. B. 49 Dezibel(A) in reinen und allgemeinen Wohngebieten) zu überschreiten [16. BImSchV]. Gerade eine Exposition gegenüber hohen Spitzenpegeln kann Aufwachreaktionen nach sich ziehen und im Falle regelmäßiger, über längere Zeiträume auftretender Belastungen Gesundheitsrisiken hervorrufen [MeSch10, S. 219 f.]. Abbildung 2 stellt die unterschiedliche Zusammensetzung von straßen- und schienenverkehrsbedingtem Mittelungspegel dar.

Abb. 2: Vorbeifahrpegel von Eisenbahn- und Straßenverkehr bei vergleichbarem Mittelungspegel [MöLi10, S. 49]

Abb. 2: Vorbeifahrpegel von Eisenbahn- und Straßenverkehr bei vergleichbarem Mittelungspegel [MöLi10, S. 49]Nach verstärkten politischen Diskussionen zum Thema Schienenbonus, beschloss der Vermittlungsausschusses im April 2013 dessen Abschaffung [VDEI13, S. 60]. Somit gelten für neue Schienenbauprojekte ab dem 1. Januar 2015 dieselben Lärm-Grenzwerte wie für den Straßenverkehr.