Schallschutzwände und -wälle an Bahnstrecken

Erstellt am: 27.06.2003 | Stand des Wissens: 05.12.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

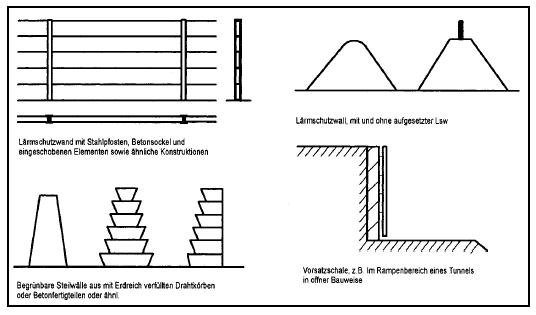

Die bekannteste Lärmschutzmaßnahme ist die Lärmschutzwand. Sie zählt gemeinsam mit den Schallschutzwällen zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen (Abbildung 1).

Abb. 1: Lärmschutzbauwerken, Bauarten [NoKo02, S. 282].

Abb. 1: Lärmschutzbauwerken, Bauarten [NoKo02, S. 282].Die Höhe von Schallschutzwänden ist abhängig von dem jeweils zu vermindernden Schallpegel. Gleichzeitig sollen nach der DBAG13e für die Bemessung, Konstruktion und Ausführung von Lärmschutzanlagen Lärmschutzwände so geplant werden, dass das Fensterband vorbeifahrender Reisezüge frei und den Reisenden der Blick in die Landschaft erhalten bleibt. Demnach sollen Lärmschutzwände eine Höhe von 2 Meter ab Schienenoberkante nicht überschreiten [DBAG13e, S. 5]. Dies ist aufgrund der Änderung der 16. BImSchV 1991 und der stetigen Erhöhung der Zuggeschwindigkeiten heute kaum mehr möglich. Stattdessen erreichen Lärmschutzwände inzwischen Höhen von 4 Meter und mehr [HeRu00, S. 8; NoKo02, S. 285]. Die durchschnittliche Höhe beträgt derzeit 3,50 Meter über der Schienenoberkante [BMBF03a, S. 63].

Der durch Schallschutzwände erzielbare Lärmschutz ist abhängig von

- der konstruktiven Gestaltung,

- der Höhe über Schienenoberkante,

- dem Abstand vom Gleis und

- den topografischen und baulichen Verhältnissen zwischen Emissions- und Immissionsort.

[HeRu00, S. 9]

Die dem Fahrweg zugewandte Seite muss schallabsorbierend angelegt sein, weil andernfalls der Schall zwischen Fahrzeug und Wand mehrfach reflektiert wird und dadurch die Abschirmwirkung sinkt [NoKo02, S. 283]. Schallschutzwände müssen bei der Berechnung des Beurteilungspegels bei Schienenwegen berücksichtigt werden (vgl. Anlage 2 der 16. BImSchV). [BMVI19as, S. 10 f.] Die abschirmende Wirkung von Schallschutzwänden oder -wällen wird dabei nach der Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen - Ausgabe 1990 - Schall 03 ermittelt [Schall03, S. 52].

Die geforderten Mindestdämmwerte der Wand stellen sicher, dass der den Immissionsort erreichende Schall ausschließlich von dem Schall verursacht wird, der sich über die Wand hinweg ausbreitet [NoKo02, S. 283]. Als Richtwerte für die Lärmminderungsleistung von Schallschutzwänden geben Heimerl et al. bei ebenem Gelände und Immissionsorthöhen von wenigen Metern eine Schallsenkung von 15 Dezibel(A) bei einer 3 Meter hohen und 12 Dezibel(A) bei einer 2 Meter hohen Schallschutzwand an. [HeRu00, S. 9] Die Wirkung einer Lärmschutzwand auf Wohngebiete zeigt beispielhaft Abbildung 2.

Kosten

Schallschutzwände werden sowohl im Rahmen der Lärmvorsorge als auch der Lärmsanierung errichtet. Für die Lärmsanierung stellt der Bund seit 2007 100 Millionen Euro pro Jahr bereit. Bis Ende 2017 wurden mit diesen Mitteln Schallschutzwände an über 700 Streckenkilometern errichtet. [BMVBS09l, S. 8 f.; DBAG12p] Sie stellen die bevorzugte Methode des Lärmschutzes dar, weil sie sowohl bei geschlossenem als auch offenem Fenster Schutz bieten [Nied12].

Dabei sind für 1 Meter konventionelle Schallschutzwand Baukosten zwischen 463 Euro und 4.071 Euro je nach Höhe und Baumaterial (Beton, Holz, Aluminium etc.) ohne Grunderwerb zu veranschlagen. Breimeier geht von Durchschnittskosten von 750 Euro pro Meter aus, die DB Systemtechnik von bis zu 1,5 Millionen Euro pro Kilometer Schallschutzwand [ScBe03, S. 44]. Der jährliche Unterhalt wird mit etwa zwei Prozent der Erstellungskosten angegeben [Brei02a, S. 344; BMBF03a, S. 66; DBAG02d]. Für eine detaillierte Kostenbetrachtung siehe [BAYR04, Anhang A].

Forschung

Einige Forschungen zielen darauf ab, die Abschirmwirkung der Wand durch eine Verringerung des Abstands zwischen Gleis und Wand zu verbessen beziehungsweise die gleiche Schalldämmung durch kleinere und damit kostengünstigere Bauhöhen zu erreichen. Nach der DBNAG97a beträgt der von Schallschutzwänden einzuhaltende Abstand zur Gleisachse bei Streckengeschwindigkeiten von unter 160 Kilometer pro Stunde 3,30 Meter (über 160 Kilometer pro Stunde: 3,80 Meter) [DBAG13e, S. 5, NoKo02, S. 284]. Im Rahmen des Konjunkturprogramms II (KP II) wurden der DB Netz AG Gelder in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um neuartige Lärmminderungstechnologien zu erproben. Unter anderem wurden 55 und 74 Zentimeter hohe Schallschutzwände getestet, die aufgrund ihrer niedrigen Bauhöhe im Abstand von 1,75 Meter zur Gleisachse angeordnet werden konnten. Die dabei erzielte Pegelminderung betrug bis zu 6 Dezibel(A). [DBAG12x, S. 61 ff.] Abbildung 3 zeigt eine solche niedrige Schallschutzwand.

Abb. 3: Schallschutzwand, besonders niedrige Ausführung [DBNAG12b, S. 9]

Abb. 3: Schallschutzwand, besonders niedrige Ausführung [DBNAG12b, S. 9]Der verringerte Abstand zwischen Schallschutzwand und Gleis bringt gleichwohl Probleme bei der Unfallverhütung für das Streckenwartungspersonal, für Transporte mit Lademaßüberschreitung und Schotteroberbauinstandhaltungsarbeiten mit sich. Daraufhin wurden im Rahmen des KP II klapp- und schwenkbare Konstruktionen entwickelt und erprobt - auf diesem Gebiet besteht allerdings auch weiterhin Optimierungsbedarf. [DBAG12x, S. 61 ff.]

Als weiterer Forschungsschwerpunkt gilt die Optimierung der Wandkonstruktion. Deren Abschirmwirkung reduziert sich durch den Schallbeugungseffekt, der selbst wesentlich durch die Gestaltung der Beugungskanten bestimmt wird. Tests mit akustisch weichen Beugungskanten belegten ihre Wirksamkeit mit einer Schallbeugung von mehreren Dezibel(A) [ScBe03, S. 45].

Schallschutzwälle

Auch wenn Schallschutzwälle grundsätzlich nach demselben Prinzip funktionieren, schirmen sie den Schall schlechter ab, da die Wallkrone in größerer Entfernung zur Lärmquelle liegt. Der Flächenbedarf ist bedeutend größer als der von Schutzwänden. Für die Aufschüttung eines 4 Meter hohen Schallschutzwalls benötigt man eine Grundfläche mit 15 Meter Breite. Gleichzeitig wirkt ein 4 Meter hoher Wall aus dem genannten Grund nur wie eine 2-3 Meter hohe Schutzwand [DBAG05c, S. 22]. Im Allgemeinen fügen sich Wälle allerdings besser in das Landschaftsbild ein, werden aber aus vorgenannten Gründen seltener eingesetzt.