Schallemissionsminderung durch den Einsatz von Kunststoffverbund-Bremssohlen im Schienenverkehr

Erstellt am: 27.06.2003 | Stand des Wissens: 05.12.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Eine Hauptquelle des Schienenverkehrslärms stellt das Rollgeräusch dar, welches aus kleinsten Unebenheiten an Rad und Schiene resultiert. Insbesondere bei Güterwagen werden die Radlaufflächen durch die hier überwiegend eingesetzten metallischen Grauguss-Sohlen der Klotzbremse bei jedem Bremsvorgang aufgeraut. Diese Nebenwirkung soll zukünftig durch die Verwendung von Kunststoff-Bremssohlen deutlich verringert werden.

Während Reisezugwagen in den vergangenen Jahren fast vollständig mit Scheibenbremsen ausgerüstet wurden, verkörpert bei Güterwagen weiterhin die Grauguss (GG)-Klotzbremse die Standardbremstechnik. Diese erzeugt nicht nur hohe Schallpegel während des Bremsvorgangs. Vor allem hat der so genannte stick-slip-Effekt Materialumlagerungen zur Folge. Auf den Radlaufflächen bilden sich periodische Verriffelungen, welche einerseits die radseitige Schallabstrahlung erhöhen und gleichzeitig durch Beschädigung der Schienenkopffläche die akustischen Eigenschaften der Schiene verschlechtern [ScBe03, S. 41; Brei02a, S. 343; Muel01, S. 612].

Während Reisezugwagen in den vergangenen Jahren fast vollständig mit Scheibenbremsen ausgerüstet wurden, verkörpert bei Güterwagen weiterhin die Grauguss (GG)-Klotzbremse die Standardbremstechnik. Diese erzeugt nicht nur hohe Schallpegel während des Bremsvorgangs. Vor allem hat der so genannte stick-slip-Effekt Materialumlagerungen zur Folge. Auf den Radlaufflächen bilden sich periodische Verriffelungen, welche einerseits die radseitige Schallabstrahlung erhöhen und gleichzeitig durch Beschädigung der Schienenkopffläche die akustischen Eigenschaften der Schiene verschlechtern [ScBe03, S. 41; Brei02a, S. 343; Muel01, S. 612].

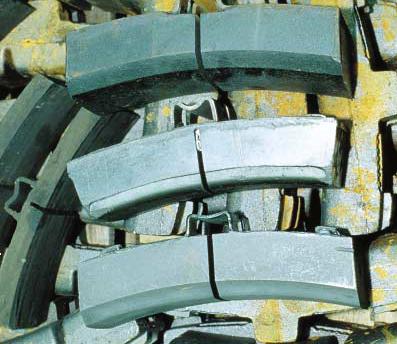

Abb. 1: Von Bremsvorgängen unterschiedlich gezeichnete Radlaufflächen [BaTe02b, S. 23]

Abb. 1: Von Bremsvorgängen unterschiedlich gezeichnete Radlaufflächen [BaTe02b, S. 23]Durch den Einsatz von Bremssystemen, bei denen die Radlaufflächen nicht als Bremsreibflächen genutzt werden, lassen sich derartige Riffelbildungen verhindern. Hierzu zählen die Trommelbremse, bei der Bremsklötze auf die Bremstrommeln einwirken, welche sich auf der Räderinnenseite befinden, und die Scheibenbremse. Eine weitere Lösung ist der Übergang von Grauguss-Bremsklötzen auf die seit 1997 erprobten Kunststoffverbund-Bremssohlen [HeRu00, S. 12]. Dabei sollen durch Beibehaltung der Klotzbremsen-Bauart die Kosten niedrig gehalten werden und mittels Verwendung von Kunststoffklötzen sollen glatte Radlaufflächen einen leisen Fahrzeuglauf ermöglichen [Brei02a, S. 344].

Bezüglich des Umstiegs auf Verbundstoff-Bremssohlen werden zwei unterschiedliche Strategien verfolgt: Für neue Güterwagen wurden die sogenannten Komposit-Sohlen (K-Sohlen) entwickelt, während Waggons aus dem Bestand auf LL-Sohlen (Low Noise - Low Friction) umzurüsten sind.

Abb. 2: Bremsklötze [BaTe02b, S. 24]

Abb. 2: Bremsklötze [BaTe02b, S. 24]Die K-Bremssohlen weisen bei Trockenheit einen höheren Reibwert auf als die alten Grauguss-Sohlen. Ein entsprechender Einsatz bei Altfahrzeugen erfordert daher nicht nur einen Bremsklotzaustausch, sondern würde darüber hinaus einen Umbau der gesamten Bremsanlage erforderlich machen. Aufgrund umfangreicher Modifikationen der Bremsmechanik müssten Umbaukosten von 3.000 bis 5.000 Euro pro Wagen veranschlagt werden (höhere Kosteneinschätzung von 4.500 bis 13.000 Euro bei [EUKOM04an]). Dagegen ist die Ausstattung von Neuwagen mit K-Sohlen-Bremsen nicht teurer als das alte System. Das Rollgeräusch von mit K-Sohlen gebremsten Güterwagen liegt etwa 8 bis 10 Dezibel(A) unter den Emissionswerten GG-gebremster Wagen [ScBe03, S. 41; Brei02a, S. 344].

Die Bedeutung der neuen Bremsklötze für die Lärmreduktion ist deshalb so groß, weil andere Ansatzpunkte nicht in gleicher Weise Reduktionseffekte erzielen können. "Weil Nutzlasten erhöht werden sollen, werden auch Radsatzlasten tendenziell höher. Dies verhindert deutlich kleinere und damit deutlich leisere Radformen. Formoptimierungen bei Rad und Schiene bergen ein gewisses Reduktionspotenzial, doch Schritte in der Größenordnung der Reduktion wie beim Ersatz der Graugussbremsklötze durch Kunststoffbremsklötze können nicht mehr erwartet werden. Neue Entwicklungen bei den Fahrwerken werden keine direkte Reduktion beim Rollgeräusch bewirken" [BüTh05, S. 65].

Die großen Bahnen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Schweden und Ungarn haben bereits Lebenszykluskosten-Berechnungen für die K-Sohle durchgeführt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass K-Sohlen insbesondere aufgrund ihrer dreifach höheren Nutzzeit wirtschaftlich eingesetzt werden können. Unsicherheiten und Forschungsbedarf ergeben sich bislang noch aus dem erhöhten Radverschleiß [Kett03, S. 40 f.; BüTh05, S. 65].

CER und UIC gehen von leicht geringeren Wartungskosten aus. Die UIC hat außerdem das Softwaretool FreightSimSilent entwickelt, welches die Life-Cycle-Costs für unterschiedliche Nachrüstszenarien ermittelt [CER06a, S. 7].

Die großen Bahnen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Schweden und Ungarn haben bereits Lebenszykluskosten-Berechnungen für die K-Sohle durchgeführt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass K-Sohlen insbesondere aufgrund ihrer dreifach höheren Nutzzeit wirtschaftlich eingesetzt werden können. Unsicherheiten und Forschungsbedarf ergeben sich bislang noch aus dem erhöhten Radverschleiß [Kett03, S. 40 f.; BüTh05, S. 65].

CER und UIC gehen von leicht geringeren Wartungskosten aus. Die UIC hat außerdem das Softwaretool FreightSimSilent entwickelt, welches die Life-Cycle-Costs für unterschiedliche Nachrüstszenarien ermittelt [CER06a, S. 7].

Die LL-Sohlen eigenen sich insbesondere für den kostengünstigen Umbau von bestehenden GG-Bremssystemen, befinden sich jedoch noch in der Endphase der Entwicklung und Zulassung. Ein Langzeittest von LL-Sohlen im Betrieb wurde bis 2012 in dem von der UIC initiiertem Projekt EuropeTrain vorgenommen. Hierbei legte ein mit LL-Sohlen ausgerüsteter Zug über einen Zeitraum von zwei Jahren eine Distanz von 200.000 Kilometern zurück. [WeMa11]

Zwar beschaffen die Deutsche Bahn AG, die Schweizerischen Bundesbahnen und die Französische Staatsbahn nur noch Güterwagen, die mit der neuen K-Bremssohlen-Technologie ausgestattet sind. In Anbetracht von Güterwagen-Einsatzzeiten von etwa 40 Jahren ist bei einer ausschließlichen Ausrüstung von Neuwagen nur sehr langfristig eine Verbesserung der Schallabstrahlungen zu erzielen. Für schnellere Erfolge bei der Lärmbekämpfung müssten allein in Deutschland 140.000 Wagen umgerüstet werden, was einem Investitionsvolumen von circa 600 Millionen Euro entspricht. Da die Umrüstung nach Ansicht der Betreiber mit keinem kommerziellen Nutzen verbunden ist, wird sie als wirtschaftlich nicht tragbar eingestuft [Brei02a, S. 344].

Zudem ist eine Umrüstung aus Lärmschutzgründen nach Auffassung vieler Beteiligter nur dann sinnvoll, wenn sie europaweit durchgeführt wird. Grund hierfür ist der hohe Anteil ausländischer Fahrzeuge auf den nationalen Netzen, die bei einer Beibehaltung der alten Bremstechnologie in gemischten Zügen die Lärmreduktionen neuer Fahrzeuge zunichtemachen [ScKe00, S. 341; Gess02, S. 24]. Europaweit liegt die Zahl der umzurüstenden Waggons bei circa 600.000 Einheiten [CER06a, S. 7].

Gemäß der Deutschen Bahn AG wurde der Eisenbahngüterverkehr in Deutschland zu Beginn der 2000er Jahre (neuere Zahlen sind nicht verfügbar) zu 85 Prozent mit deutschen und zu 15 Prozent mit internationalen Wagen abgewickelt. Damit hätte eine Umrüstung aller in Deutschland zugelassenen Wagen nach Ansicht der DB AG bereits einen starken Lärmminderungseffekt zur Folge [DBAG02d].

Zudem ist eine Umrüstung aus Lärmschutzgründen nach Auffassung vieler Beteiligter nur dann sinnvoll, wenn sie europaweit durchgeführt wird. Grund hierfür ist der hohe Anteil ausländischer Fahrzeuge auf den nationalen Netzen, die bei einer Beibehaltung der alten Bremstechnologie in gemischten Zügen die Lärmreduktionen neuer Fahrzeuge zunichtemachen [ScKe00, S. 341; Gess02, S. 24]. Europaweit liegt die Zahl der umzurüstenden Waggons bei circa 600.000 Einheiten [CER06a, S. 7].

Gemäß der Deutschen Bahn AG wurde der Eisenbahngüterverkehr in Deutschland zu Beginn der 2000er Jahre (neuere Zahlen sind nicht verfügbar) zu 85 Prozent mit deutschen und zu 15 Prozent mit internationalen Wagen abgewickelt. Damit hätte eine Umrüstung aller in Deutschland zugelassenen Wagen nach Ansicht der DB AG bereits einen starken Lärmminderungseffekt zur Folge [DBAG02d].