Lösungsansätze zur Reduzierung des Schienenverkehrslärms

Erstellt am: 27.06.2003 | Stand des Wissens: 05.12.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Bei der Verminderung des Schienenverkehrslärms kann grundsätzlich zwischen zwei Herangehensweisen unterschieden werden: die Bekämpfung der Schallentstehung durch primäre Maßnahmen (Schallvermeidung) und die Verhinderung der Schallausbreitung durch sekundäre Maßnahmen (Schallschutz).

Maßnahmen zur Schallvermeidung

Im Emissionsbereich wird die Schallentstehung an der Quelle bekämpft, indem die schallauslösenden Schwingungen reduziert oder gedämpft werden. Von besonderer Bedeutung im Schienenverkehr ist das Rollgeräusch, das im wichtigen [mittleren] Geschwindigkeitssegment (80 bis 200 Kilometer pro Stunde) die Schallabstrahlung dominiert. Die lärmverursachenden Unebenheiten an Rad und Schiene können vor allem durch radschonende Bremstechnologien und regelmäßiges Schienenschleifen reduziert werden. Zudem kommen schwingungsdämpfende Maßnahmen am Radsatz wie auch an der Schiene zum Einsatz. Die im Hochgeschwindigkeitsbereich relevanten, aeroakustischen Schallquellen können durch die verbesserte Gestaltung der Fahrzeugverkleidung und die optimierte Konstruktion des - schalltechnisch bedeutsamen - Stromabnehmers verringert werden [HeRu00, S. 12 f.].

Schallschutzmaßnahmen

Hinsichtlich des Schallschutzes ergeben sich zwei Ansätze zur Schallausbreitungsreduktion:

Die bisher dominierende Form des Lärmschutzes im Schienenverkehr umfasst Maßnahmen, die streckenseitig im Transmissionsbereich ansetzen. Dabei versucht man jedoch nicht, die Entstehung der Schallabstrahlung zu verhindern, sondern die Weiterleitung des Schalls von der Quelle zum Empfänger zu blockieren beziehungsweise zumindest zu hemmen. Diese sogenannten aktiven Schallschutzmaßnahmen wirken direkt am Verkehrssystem Bahn (am Fahrzeug oder am Fahrweg). Die wichtigsten Beispiele hierfür sind fahrzeugseitige Laufwerksschürzen oder - als derzeit am häufigsten angewandte Maßnahme - die konventionelle Schallschutzwand. Einen Überblick über den im Rahmen des Konjunkturprogramms II der Bundesregierung erprobten Einsatzes innovativer Techniken zur aktiven Lärm- und Erschütterungsminderung am Fahrweg vermittelt der Abschlussbericht der DB NetzAG [DBAG12x, Anlage 1].

Die bisher dominierende Form des Lärmschutzes im Schienenverkehr umfasst Maßnahmen, die streckenseitig im Transmissionsbereich ansetzen. Dabei versucht man jedoch nicht, die Entstehung der Schallabstrahlung zu verhindern, sondern die Weiterleitung des Schalls von der Quelle zum Empfänger zu blockieren beziehungsweise zumindest zu hemmen. Diese sogenannten aktiven Schallschutzmaßnahmen wirken direkt am Verkehrssystem Bahn (am Fahrzeug oder am Fahrweg). Die wichtigsten Beispiele hierfür sind fahrzeugseitige Laufwerksschürzen oder - als derzeit am häufigsten angewandte Maßnahme - die konventionelle Schallschutzwand. Einen Überblick über den im Rahmen des Konjunkturprogramms II der Bundesregierung erprobten Einsatzes innovativer Techniken zur aktiven Lärm- und Erschütterungsminderung am Fahrweg vermittelt der Abschlussbericht der DB NetzAG [DBAG12x, Anlage 1].

Passive Schallschutzmaßnahmen sind schalldämmende Veränderungen an vom Lärm betroffenen Gebäuden; sie setzen also erst am Immissionsort an. Hierzu zählen insbesondere der Einbau von Schallschutzfenstern, -türen und schallgeschützten Permanentlüftern sowie die Dämmung von Außenwänden und Dächern. Sie finden Verwendung, wenn der Bau der bevorzugten Schallschutzwände aus städtebaulichen, topographischen, technischen oder wirtschaftlichen Gründen abgelehnt wird [DBAG11l, S. 8 ff.].

Wirtschaftliche und ordnungspolitische Aspekte

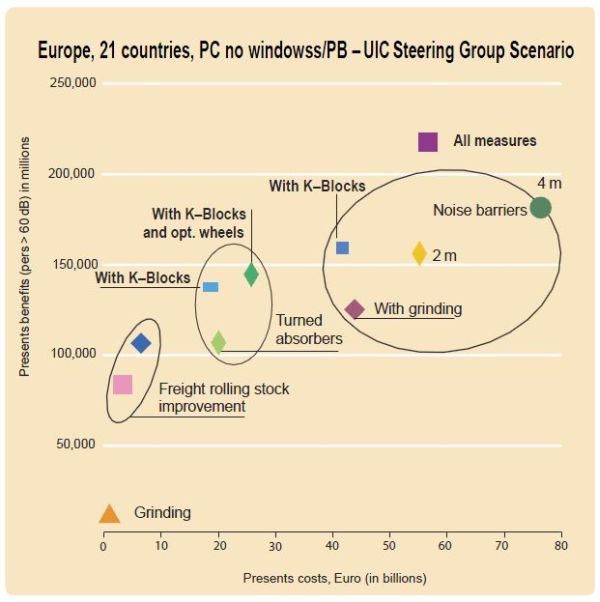

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Maßnahmen an der Geräuschquelle bei makroskopischer Betrachtung ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen (Abbildung 1) [OsHi10, S.393; Brei02a, S. 344; HeRu00, S. 42 ff. u. S. 70; DBAG02e, S. 33]. Dabei werden die mit einem lärmvermeidungsrelevanten Instrumentarium (primäre Maßnahmen) erzielbaren Kostensenkungspotenziale gegenüber sekundären Maßnahmen (unter anderem passiver/aktiver Lärmschutz) auf bis zu 40 Prozent beziffert [HeOt04, S. 212]. Da jedoch Instrumente, die auf eine verminderte Geräuschentstehung abzielen, erst langfristig zu einer Reduktion des schienenverkehrsinduzierten Schallpegels führen, dominieren gegenwärtig weiterhin sekundäre, sprich konventionelle Schallschutzmaßnahmen.

Abb. 1: Projekt "STAIRRS - Strategies and Tools to Assess and Implement noise-reducing measures for Railway Systems", Ergebnisdarstellung [Hübn11, S. 27]

Abb. 1: Projekt "STAIRRS - Strategies and Tools to Assess and Implement noise-reducing measures for Railway Systems", Ergebnisdarstellung [Hübn11, S. 27]In der Praxis wird eine Umsetzung marktreifer lärmarmer Technologien durch fehlende, notwendige Amortisationsaussichten für zusätzliche Fahrzeuginvestitionen gehemmt. Die teure Umrüstung des vorhandenen Güterwagenbestands auf neue Bremstechnologien und fehlende Zusatzeinnahmen beziehungsweise Kostenreduktionen stehen sich hier konträr gegenüber [ScBe03, S. 41 f.]. Mit dem Fahrplanwechsel 2012/2013 wurde das lärmabhängige Trassenpreissystem (laTPS) als ökonomisches Anreizsystem eingeführt, das den Wagenhaltern einerseits einen laufleistungsabhängigen Bonus aus Bundesmitteln auszahlt und andererseits den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) einen ebenso hohen Bonus gewährt, wenn sie lärmarme Güterwagen einsetzen. Dabei wird Letzterer durch einen Zuschlag des Trassenpreises finanziert, den die EVU bei Verwendung lauter Güterwagen zu entrichten haben. [BMVI19as, S. 43 f.] Das laTPS soll einen Umrüstanreiz geben und die Migration lärmarmer Fahrzeugtechnologien beschleunigen. Die Umsetzung wird jedoch in Deutschland vielfach kritisiert. [DVZ12; Hein12a]

Ein wichtiges politisches Instrument zur Lärmminderung sind Grenzwerte in Form von Emissions- und Immissionsvorschriften. Bislang existieren in Deutschland jedoch keine national verbindlichen Geräuschemissionsgrenzwerte für Schienenfahrzeuge, die im Straßen- und Luftverkehr bereits seit geraumer Zeit eine lärmsenkende Wirkung entfalten. Entsprechende gesetzliche Regelungen besitzen gegenwärtig nur auf europäischer Ebene Gültigkeit, wobei hier lediglich Verkehre des transeuropäischen Schienennetzes betroffen sind und sich die betreffenden Richtlinien ausschließlich auf neu zugelassene, erneuerte sowie umgerüstete Fahrzeuge beziehen [2011/229/EU; 2008/232/EG].

Die nationalen Immissionsgrenzwerte gelten nur auf Neubaustrecken und Strecken, an denen wesentliche Veränderungen vorgenommen wurden. Für das übrige deutsche Schienennetz finden sie aufgrund von Bestandsschutzbestimmungen keine Anwendung [Reis02, S. 126; Heim98a, S. 437]. Trotz fehlenden Rechtsanspruchs werden seit dem Haushaltsjahr 1999 im Rahmen des BMVBS-Programms "Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes" umfangreiche Lärmsanierungsmaßnahmen an vorhandenen, baulich nicht veränderbaren Eisenbahnstrecken durchgeführt. Aktuell stehen für diese Aktivitäten Finanzmittel in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung [DBAG12h; KrLe11; BMVBS09l, S. 8 ff.; DBAG09d, S. 18; BMVBW05a].