Die Lästigkeit des Schienenverkehrslärms - der Schienenbonus-Korrekturwert

Erstellt am: 27.06.2003 | Stand des Wissens: 05.12.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Schallpegelgrenzwerte sollen die Betroffenen vor den Auswirkungen zu hoher Schallbelastungen schützen. Inwieweit bestimmte Schallerfahrungen jedoch als störender Lärm eingestuft werden, hängt nicht nur von physikalischen Messgrößen, sondern zudem von individuellen Einschätzungen ab (subjektives Lärmempfinden). Aufgrund der Resultate sozio-akustischer Analysen wird der Schienenverkehr in den Immissionsvorschriften derzeit gegenüber dem Straßenverkehr noch bevorzugt.

Der Gesetzgeber hat in Anlage 2 zu § 3 der "Verkehrslärmschutzverordnung Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) zugunsten des Schienenverkehrs einen Abschlag von 5 Dezibel(A) verankert. Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise die maximalen nächtlichen Immissionsgrenzwerte in reinen und allgemeinen Wohngebieten für Straßenverkehrslärm bei 49 Dezibel(A), für Schienenverkehrslärm dagegen bei 54 Dezibel(A) liegen (Abbildung 1). Der Korrekturwert des Schienenverkehrslärms wird auch als Schienenbonus bezeichnet. Er gilt nicht für Gleisanlagen, auf denen in erheblichem Umfang Güterzüge gebildet oder zerlegt werden (sogenannte Zugbildungsanlagen). [16. BImSchV, § 2 Abs. 1, § 3]

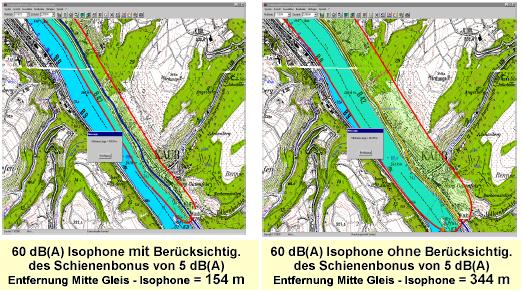

Abb. 1: Verschiebung der Isophonengrenze bei Anwendung des Schienenbonus [DB Umweltzentrum]

Abb. 1: Verschiebung der Isophonengrenze bei Anwendung des Schienenbonus [DB Umweltzentrum]Diese Bevorzugung hat ihren Ursprung in der Annahme, dass Schienenverkehrslärm im Allgemeinen als weniger lästig empfunden wird als Straßenverkehrslärm. [MoLi00, S. 144 f.; JaOn00, S. 209; UBA01g, S. 12; Jaeg03a, S. 472]. Ein Grund für die geringere Störwirkung des Schienenverkehrs seien die relativ langen Geräuschpausen [DBAG07s, S. 17]. Grundlage für die Einführung des Schienenbonus waren die Ergebnisse der "Stuttgarter Studie" und der "IF-Studie" aus den Jahren 1975 bis 1983.

In den 1990er Jahren wurde der Schienenbonus erstmals im Rahmen verschiedener Planfeststellungsverfahren für den Neu- und Ausbau von Schienenstrecken und den daraus folgenden Gerichtsverfahren angezweifelt. Daraufhin wurde von der Deutschen Bahn AG ein Forschungsprogramm mit sechs Einzelstudien zum Themenkomplex "Lärmwirkung beim Schienenverkehr" initiiert [JaOn00, S. 209]. Eine der Lärmwirkungsstudien ("Vergleichende Untersuchung über die Lärmwirkung bei Straßen- und Schienenverkehr") bestätigte im Wesentlichen die in den früheren sozio-akustischen Studien ermittelten Lästigkeitsunterschiede zwischen Schienen- und Straßenverkehrslärm bei gleicher akustischer Belastung [MoLi00, S. 150 f.; ScBe03, S. 45]. Die Studie "Untersuchung zur Lästigkeit von Hochgeschwindigkeitszügen am Beispiel der Neu- und Ausbaustrecke Hannover-Göttingen" zeigte, dass die Lärmstörungen durch den Hochgeschwindigkeitsverkehr tendenziell nicht höher ausfallen als die Belastungen durch den herkömmlichen Schienenverkehr [JaOn00, S. 210; BaTe01b].

Kritiker des Schienenbonus verwiesen jedoch darauf, dass aus medizinischer Sicht kein Unterschied zwischen dem Lärm von Schienenverkehr und dem von Straßenverkehr feststellbar sei. Bei der sozialwissenschaftlichen Begründung für eine unterschiedliche Lästigkeit von Straßen- und Schienenverkehrslärm wird auf die Verwendung mathematischer Verfahren hingewiesen, welche zur Folge hätten, dass die Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung nur anwendbar seien, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt würden. [AGQU02, UBA07b, S. 3] 2010 kam eine Studie des Umweltbundesamtes zu dem Schluss, dass jüngste Veränderungen im Modal Split (insbesondere des Güterverkehrs) und im Freizeitverhalten der Bevölkerung eine Veränderung des Schienenbonus nach sich ziehen müssten [UBA10d, S. 44].

Aufgrund der zunehmenden Kritik und der faktisch größer werdenden Lärmbelastung der Bevölkerung (zum Beispiel Rheintalbahn) wurde eine Gesetzesinitiative ins Leben gerufen, welche die Anwendung einer entsprechenden, den Schienenverkehr bevorteilenden Schallimmissionsregelung zukünftig verhindern soll [Gru11]. Mit der Einigung von Bundestag und Bundesrat im April 2013 entfällt für neue Schienenbauprojekte in der Bundesrepublik Deutschland die lärmschutzrechtliche Privilegierung ab dem 1. Januar 2015. Die Abschaffung des Schienenbonus gewährte für Stadt- und Straßenbahnen eine längere Übergangsfrist bis zum Jahr 2019 [VDEI13]. Um die Menschen vor den negativen Auswirkungen von nächtlichem Umgebungslärm auf die Gesundheit und die Psyche angemessen zu schützen, sollte ein Aufwachkriterium im Schienenverkehr eingeführt werden [UBA23f].