Reform der Bepreisung von Energie inkl. Kraftstoffen

Erstellt am: 05.10.2018 | Stand des Wissens: 11.12.2023

Synthesebericht gehört zu:

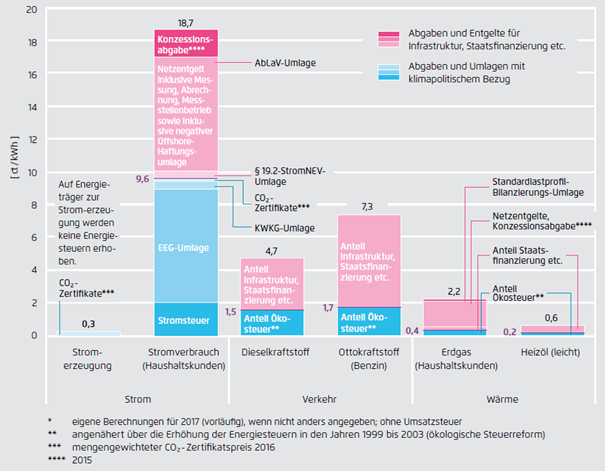

Die Energiemärkte in Deutschland sind heute einer Vielzahl unterschiedlicher Gesetze und Regulierungen unterworfen, aus denen Energiepreise folgen, die sich hemmend auf eine bessere Kopplung von Angebots- und Nachfragesektoren, insbesondere den verstärkten Einsatz erneuerbaren Stroms im Verkehrs- und Wärmesektor auswirken [ESYS17, S. 54]. Strom als Energieträger ist durch Steuern, Abgaben, Umlagen und Entgelte um ein Vielfaches höher belastet als Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl. Während die staatlich veranlassten Preisbestandteile von Strom für Haushalte im Jahr 2017 bei 18,7 Cent je Kilowattstunde (ct/kWh) lagen, kostete Benzin 7,3 ct/kWh, Diesel 4,7 ct/kWh, Erdgas für Heizzwecke 2,2 ct/kWh und Heizöl nur 0,6 ct/kWh, siehe Abbildung 1. Bis zum Jahr 2023 sind die staatlich veranlassten Strompreisbestandteile von Haushaltsstrom auf 12,57 ct/kWh gestiegen [StRe23].

Abb. 1: Staatlich veranlasste Preisbestandteile für Strom, Gas und Kraftstoffe in Deutschland 2017 [Agora17, S. 16]

Abb. 1: Staatlich veranlasste Preisbestandteile für Strom, Gas und Kraftstoffe in Deutschland 2017 [Agora17, S. 16]Aufgrund der historisch gewachsenen Struktur der Steuern, Abgaben und Umlagen hat Deutschland die höchsten Strompreise Europas [Agora17a, S. 3; EuSt20b]. Der implizite Kohlenstoffdioxid (CO2)-Preis auf Strom durch Erneuerbaren-Energien-Umlage (EEG-Umlage) und Stromsteuer lag 2017 bei insgesamt 185 Euro pro Tonne (EUR/t), während die Ökosteuer zu einer impliziten CO2-Bepreisung von 58 EUR/t für Diesel, 65 EUR/t für Benzin, 19 EUR/t für Erdgas und 8 EUR/t für leichtes Heizöl führte [Agora17]. Die EEG-Umlage wurde jedoch zum 1. Juli 2022 abgeschafft. Seitdem müssen die Stromanbieter den Endverbrauchenden die Absenkung vollständig weitergeben [Breg22e].

Grundsätzlich sind die Stromnetzentgelte in Deutschland regional sehr ungleich verteilt [Agora17a, S. 56]. Ursächlich für diese Unterschiede in der Bepreisung sind regulatorische Rahmenbedingungen, die in weitgehend voneinander getrennten Sektoren verschiedene, zum Teil divergierende Zielsetzungen verfolgten. Dazu zählen ökologische Lenkungswirkungen (zum Beispiel Strom- beziehungsweise Ökosteuer, Emissionshandel), die Refinanzierung von Fördermaßnahmen und sektorspezifischer Infrastruktur (zum Beispiel Netzentgelte), die Erhebung von Finanzmitteln ohne Lenkungswirkung (zum Beispiel Konzessionsabgaben), die Technologieförderung (zum Beispiel abschaltbare Lasten) oder industriepolitische Ziele [Wiet18, S. 18].

Das bestehende komplexe regulatorische System für Energie in Deutschland erscheint nicht mehr sachgerecht, da es den Einsatz von strombasierten Sektorkopplungstechnologien und damit einen effizienten Klimaschutz behindert. Ein mögliches Zielmodell für die regulatorischen Rahmenbedingungen sollte sowohl zu einem ökonomisch effizienten Gesamtsystem als auch zu einer weitgehenden Internalisierung von Umweltkosten (u. a. durch CO2-Emissionen) führen; daneben sind ggf. weitere Anforderungen wie Technologieförderung oder das Vermeiden von Carbon Leakage zu erfüllen [Wiet18, S. 18]. [Agora17, S. 3] nennt vier Kernelemente für einen grundlegenden Reformansatz:

(1) eine CO2-orientierte Reform der Strom- und Energiesteuern,

(2) eine verursacher- und verteilungsgerechte Finanzierungsbasis für die Netze,

(3) eine sektorübergreifende Finanzierung der Energiewendekosten und

(4) das Einführen von zeitvariablen Tarifkomponenten.

(2) eine verursacher- und verteilungsgerechte Finanzierungsbasis für die Netze,

(3) eine sektorübergreifende Finanzierung der Energiewendekosten und

(4) das Einführen von zeitvariablen Tarifkomponenten.

Ein einheitliches Preissignal für CO2 könnte entweder über eine sektorübergreifende Weiterentwicklung des europäischen Emissionshandels (EU ETS) oder alternativ mit einer CO2-Steuer realisiert werden, die auf EU-Ebene oder ergänzend zum europäischen Emissionshandel auf nationaler Ebene erhoben werden müsste [ESYS17, S. 56]. Eine derartige CO2-Bepreisung würde fossile Energieträger verteuern und auf erneuerbaren Energien basierende Technologien fördern. Solch ein CO2 Preis auf fossile Brennstoffe wurde bundesweit am 1. Januar 2021 eingeführt. Unternehmen, die fossile Brennstoffe in Umlauf bringen, müssen CO2-Emissionszertifikate kaufen, deren Preise wiederrum an die Konsumenten und Konsumentinnen weitergegeben werden. Bisher beträgt der Preis 25 EUR pro Tonne CO2 und soll bis 2025 auf 55 EUR/t erhöht werden [BMU21a].

Für bisher fixe, additive Netznutzungsentgelte und die inzwischen nicht mehr bestehende EEG-Umlage wird unter anderem von [JaSa17] eine Flexibilisierung vorgeschlagen. Sektorkopplungstechnologien mit zeitlich flexiblem Strombedarf wie Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge könnten von dieser Dynamisierung profitieren, da ihre Nutzer dann in der Lage wären, Strom zu besonders günstigen Zeiten zu beziehen. Dies trüge zu einem ökologischen, effizienten und systemdienlichen Stromverbrauch bei.

Reformvorschläge für eine verursacher- und verteilungsgerechte Finanzierungsbasis für die Netze setzen an den regulierten Netzentgelten an. Diese Entgeltkomponente dient vor allem der Finanzierung der Stromnetze und des Systembetriebs. Diese fixen Netzkosten werden heute überwiegend durch eine arbeitsabhängige Tarifkomponente gedeckt, obwohl ein Großteil der Netzkosten leistungs- beziehungsweise anschlussabhängig ist [Agora17]. Seit der Abschaffung der EEG-Umlage zum 01. Juli 2022 wird die Finanzierung der erneuerbaren Energien nun durch den Klima- und Transformationsfond ausgeglichen [BNetzA22f].