Ökonomische Herausforderungen der Sektorkopplung

Erstellt am: 28.09.2018 | Stand des Wissens: 05.01.2024

Synthesebericht gehört zu:

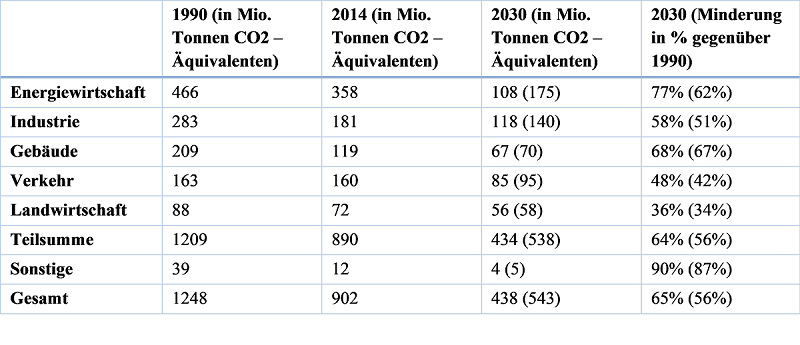

Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erfordern bis 2050 global eine 80 bis 95 prozentige Reduktion von Treibhausgasen. Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz von 2019 wurde das Erreichen der Treibhausgasneutralität in Deutschland bis zum Jahr 2050 gesetzlich verankert. Durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts wurden die Klimaziele der Bundesregierung durch eine erste Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes im Mai 2021 noch einmal verschärft. Dazu soll im Jahr 2030 eine Minderungsquote von 65 Prozent sowie 2040 eine Quote von 88 Prozent erreicht werden, um bereits 2045 Treibshausgasneutralität zu erzielen [BMU21]. Daraus resultieren sehr ambitionierte klimapolitische Ziele für Deutschland, die eine sehr weitgehende bis nahezu vollständige Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaft notwendig machen. Zu diesem Zweck wurden die ursprünglichen sektoralen Zwischenziele für Minderungen von Kohlenstoffdioxid (CO2) Äquivalenten angepasst, wie Tabelle 1 entnommen werden kann.

Eine engere Abstimmung und Verkopplung der Sektoren Energie, GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen), Verkehr und Industrie wird als zwingend notwendig erachtet. [Wiet18, S. 13] definieren diesen Zusammenhang wie folgt: "Sektorkopplung bezeichnet den fortschreitenden Prozess der Substitution fossiler Energieträger durch weit überwiegend erneuerbar erzeugten Strom oder durch andere erneuerbare Energieträger und nachhaltige Energienutzungsformen, wie die Nutzung von Abwärme, in neuen sektorenübergreifenden Anwendungen oder durch verstärkte Nutzung bekannter sektorenübergreifender Anwendungen. [...] Neben sektorenübergreifenden Anwendungen zwischen Angebots- und Nachfragesektoren durch die Kopplung der Energieträger kann Sektorkopplung auch in Form einer neuartigen Verzahnung zwischen den klassischen Verbrauchssektoren (Haushalte, Gewerbe/Handel/Dienstleistung, Industrie und Verkehr) über Netzinfrastrukturen gegeben sein. Primäres Ziel der Sektorkopplung ist die Senkung der Treibhausgasemissionen durch Substitution fossiler Energieträger, weshalb bei den Energieträgern primär die Erneuerbaren im Fokus stehen. Sekundäre Ziele (Co-Benefits) können in der Nutzung von Freiheitsgraden der Optimierung innerhalb eines zunehmend und perspektivisch vollständig dekarbonisierten Energie- und Wirtschaftssystems sowie durch einen Beitrag zur Flexibilisierung und Energieeffizienzsteigerung entstehen."

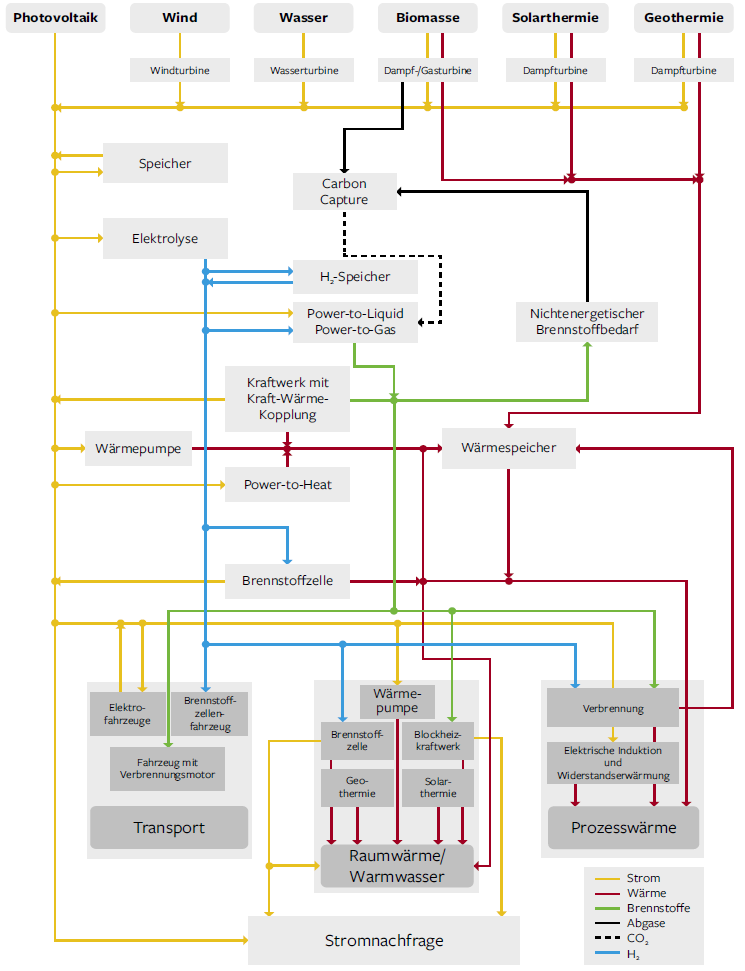

Abbildung 1 zeigt wesentliche technische Optionen der Sektorkopplung und zugehörige Umwandlungspfade auf. Einmal mehr wird hier die zentrale Rolle der Energieversorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen für das Gesamtsystem deutlich.

Abb. 1: Optionen der Sektorkopplung in einem dekarbonisierten Energiesystem [SRU17, S. 44] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 1: Optionen der Sektorkopplung in einem dekarbonisierten Energiesystem [SRU17, S. 44] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Ziel dieser Wissenslandkarte ist es, den aktuellen Stand der Forschung zu ausgewählten wichtigen Punkten der Sektorkopplung darzustellen und zu diskutieren. Der Fokus liegt dabei zum einen auf übergreifenden technischen, ökonomischen und regulatorischen Herausforderungen; zum anderen werden Optionen für die Transformation des Verkehrssektors zu weitgehender CO2-Freiheit unter den Bedingungen einer stärkeren Verzahnung von Energieangebots- und -nachfragesektoren beleuchtet. Mögliche Wirkungen auf andere Energieverbrauchssektoren wie Wärme und Industrie werden auf Zusammenhänge wie flexibel einsetzbare Energieträger (zum Beispiel Biomasse), systemübergreifend relevante Umwandlungstechnologien (etwa Power-to-X, PtX) und die Kopplung der Nachfragesektoren über Netzinfrastrukturen beschränkt.