Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr

Erstellt am: 18.10.2017 | Stand des Wissens: 06.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

In Deutschland lebten im Jahr 2013 etwas mehr als zehn Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung.

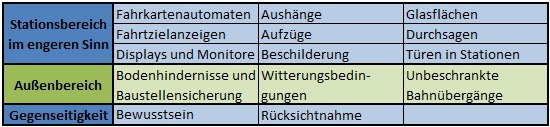

Zusätzlich gibt es noch zeitweise oder situationsbedingt mobilitätseingeschränkte Reisende, die beispielweise einen Kinderwagen, ein Fahrrad oder ein großes Gepäckstück mit sich führen oder vorübergehend auf Gehhilfen angewiesen sind. Ursprünglich galt der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als barrierefrei, sofern ein Reisender mit Rollstuhl an einer Haltestelle das Fahrzeug ebenerdig erreichen konnte. Heutzutage umfasst der Begriff der Barrierefreiheit ein weitaus größeres Spektrum. Aus Abbildung 1 sind die als potenziell problematisch identifizierten Elemente zu entnehmen.

Abb. 1: Potenzielle Problembereiche bei der Barrierefreiheit (nach [Vog13])

Abb. 1: Potenzielle Problembereiche bei der Barrierefreiheit (nach [Vog13])Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) im Jahr 2012 beinhaltet eine Ausdehnung des Begriffs der Barrierefreiheit im ÖPNV. § 8 Abs. 3 Satz 3 besagt, dass bis zum 1. Januar 2022 für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit erreicht werden soll. Eine Aussetzung der Frist ist nach § 8 Abs. 3 Satz 4 möglich, sofern dies im dortigen Nahverkehrsplan konkret benannt und begründet wird.

Zurückzuführen ist die PBefG-Novellierung auf die UN-Behindertenrechtskonvention, in der die Mitgliedsstaaten sich zu einem Höchstmaß an Barrierefreiheit verpflichten. Eine Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit erfährt nicht nur wirtschaftliche sowie technische Widerstände, weil ein gerecht werden der Anforderungen für alle Bevölkerungsgruppen fast unmöglich erscheint. Beispielsweise stehen sich die Bedürfnisse klein- und großwüchsiger Menschen unmittelbar gegenüber, wodurch Abstriche unumgänglich sind. Zusätzlich können teilweise topologische Verhältnisse an den Haltestellen nicht immer eine vollständige Barrierefreiheit gewährleisten. Differenzen gibt es auch zwischen dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und dem übrigen ÖPNV, da für Letzteren inklusive Bus, Straßenbahn und U-Bahn das PBefG gilt.

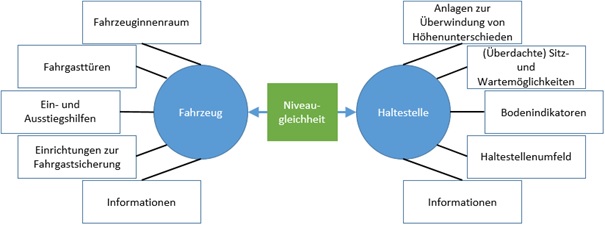

Eine einseitige Optimierung für eine Bevölkerungsgruppe sollte hinsichtlich der Barrierefreiheit vermieden werden. Außerdem gibt es Unterschiede bei der Umsetzung zwischen einzelnen Verkehrsmitteln, beispielsweise zwischen Straßenbahn und Bus sowie bei der Anzahl der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste. Eine Übersicht der wesentlich zu berücksichtigenden Komponenten an Fahrzeug und Haltestelle stellt Abbildung 2 gegenüber.

Abb. 2: Wesentliche Komponenten zur Realisierung der Barrierefreiheit (angelehnt an [Stuv12])

Abb. 2: Wesentliche Komponenten zur Realisierung der Barrierefreiheit (angelehnt an [Stuv12])Die Digitalisierung bzw. die Verwendung von Smartphones kann eine selbstständige Nutzung des ÖPNV von blinden und sehbehinderten Menschen fördern, wie das nachfolgende Beispiel aus dem Kreis Soest in Südwestfalen in Kooperation mit dem Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH aufzeigt. Im Projekt "Bus verbindet - Einfach mobil" wird eine Verbindung zwischen dem Smartphone und einem Bordrechner des Linienbusses per Bluetooth-Funk aufgebaut. Bereits vor Fahrtantritt ist eine barrierefreie Planung möglich. An der Haltestelle angekommen, erfolgt eine Identifikation des Busses aus bis zu 50 m Entfernung, wodurch die Liniennummer und das Fahrtziel in Echtzeit an den Kunden übertragen werden. Während der Fahrt können eine individuelle Ansage der nächsten Haltestellen und -soweit vorhanden- Informationen zum Ausstieg an den Fahrgast übertragen werden.