Wirkungen des Mobilitätsmanagements

Erstellt am: 15.05.2003 | Stand des Wissens: 23.05.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

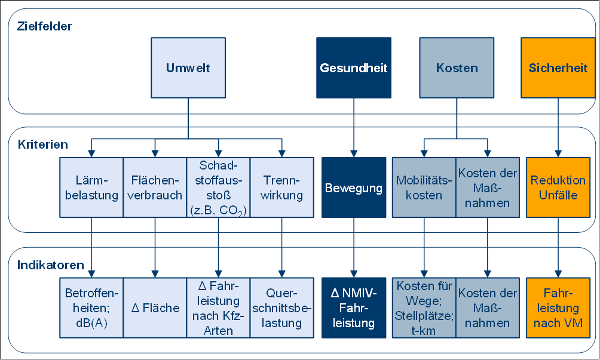

Das Mobilitätsmanagement wirkt als nachfrageorientierter Ansatz auf verschiedene Zielfelder, welche in Abbildung 1 dargestellt sind. Dabei ist das Zielfeld Umwelt von entscheidender Bedeutung, da das MM unter anderem das Ziel verfolgt, vorhandene Verkehrssysteme effizienter zu nutzen und den Umweltverbund zu stärken. Durch eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf Verkehrsmittel des Umweltverbundes können beispielsweise der Flächenverbrauch, die Lärmbelästigung, der Schadstoffausstoß sowie Trennwirkungen verringert werden [Lou13, S. 13]. Wird das Zielfeld Gesundheit betrachtet, dann kommt es beispielsweise infolge der Verlagerung von motorisierten Pkw-Fahrten auf den nichtmotorisierten Individualverkehr zu mehr aktiver Bewegung des Menschen und dieses fördert nachweislich die (Mitarbeitenden-) Gesundheit [Anders10, S. 1621f.; Lou13, S. 14, Sena18b]. Das Zielfeld Sicherheit lässt sich unter anderem über die Reduktion von Unfällen näher beschreiben [LitFit14]. Im Zielfeld Kosten spielen zum einen die Mobilitätskosten der einzelnen Personen eine Rolle, zum anderen die Kosten für die MM-Maßnahme selbst, die von der Kommune oder von Betrieben getragen werden müssen.

Systematische Untersuchungen über Wirkungen des Mobilitätsmanagement liegen selten vor. Die Gründe für die fehlenden umfassenden Wirkungsanalysen liegen erstens darin, dass die Ermittlung von verlässlichen Aussagen zu den Wirkungen methodisch anspruchsvoll ist. Zweitens erfolgen Verhaltensveränderungen in einem langfristigen Prozess und lassen sich deshalb häufig nicht innerhalb zeitlich beschränkter Forschungsstudien ausreichend bestimmen. Darüber hinaus besteht die Schwierigkeit darin, Wirkungen des Mobilitätsmanagements von den Wirkungen anderer Maßnahmen und Entwicklungen isolieren zu können.

Generell kann festgestellt werden, dass zwar zahlreiche Studien existieren, bei denen zumindest als Teilaspekt eine Wirkungsanalyse zu Maßnahmen des Mobilitätsmanagement durchgeführt wurde. Die empirischen Belege beschränken sich aber überwiegend auf einzelne Fallstudien. Es bestehen somit kaum generelle Aussagen zur Höhe der Wirkungen des Mobilitätsmanagement und deren Rahmenbedingungen, die ausreichend empirisch abgesichert wären [StöBo05] [BLEE19].

Die Methodik der Wirkungsermittlung durch Evaluation soll an dieser Stelle nicht weiter beschrieben, sondern es soll auf die Literatur verwiesen werden [FGSV12b; StoMey09; DeGEval02]. Es existieren Handbücher zur Erfassung von Wirkungen [unter anderem BVWe01]. Ein wichtiger Kernpunkt ist hierbei, verschiedene Wirkungsebenen von Mobilitätsmanagement und dessen Maßnahmen zu berücksichtigen, die unter anderem gemessen werden an dem Anteil der Personen, die

- bestimmte Maßnahmen kennen ("Bekanntheitsgrad"),

- bestimmte Maßnahmen getestet haben ("schnuppern"),

- mit Maßnahmen zufrieden sind oder

- die Maßnahmen regelmäßig nutzen ("Stammkunden").

Es empfiehlt sich daher, das Mobilitätsmanagement an einzelnen Standorten zu beginnen, dort Wirkungen zu ermitteln und diese Wirkungen als Argumentationsbasis für eine weitere Ausweitung des Ansatzes zu nutzen. Die Bewertung des Mobilitätsmanagements birgt dabei mehrere Probleme [ScSe00a].

Mobilitätsmanagement löst die konventionelle Verkehrsplanung nicht ab. Es steigert jedoch die Effektivität und Effizienz [Sena18b].

Mobilitätsmanagement löst die konventionelle Verkehrsplanung nicht ab. Es steigert jedoch die Effektivität und Effizienz [Sena18b].