Supply Chain Management

Erstellt am: 15.10.2014 | Stand des Wissens: 20.01.2025

Synthesebericht gehört zu:

Unter Supply Chain Management (SCM) wird die Gestaltung und Koordination unternehmensinterner als auch unternehmensübergreifender Güter- Finanz- und Informationsflüsse- und Aktivitäten von der Quelle bis zur Senke verstanden. Zur Realisierung eines durchgängigen Informationsflusses und zur Einbeziehung aller Netzwerkakteure und ihren Beziehungen werden mordernste IT-Systeme zur Hilfe genommen [Kahl07, S. 2 und; Port13].

Zusammenfassen lässt sich SCM mit dem Management von Versorgungsketten, Lieferketten beziehungsweise Wertschöpfungsketten [Kahl07, S. 2 und Port13].

Ziel ist die Sicherung und Steigerung des wirtschaftlichen Erfolges aller beteiligten Unternehmen.

Je nach Grad der Integration der Wertschöpfungspartner kann unternehmensinternes SCM und das mit seiner Umwelt integrierte Unternehmen im SCM (unternehmensintegriertes SCM) unterschieden werden [Wern08a, S. 7f.].

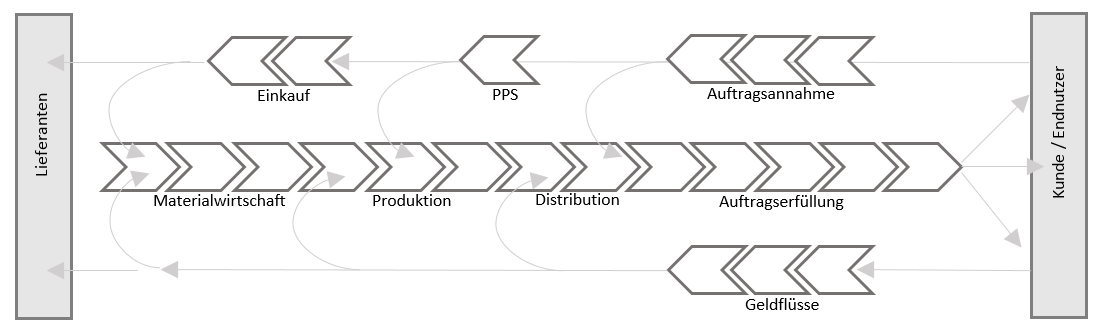

Eine innerbetriebliche Versorgungskette stellt sich in der Regel in seiner Struktur weniger komplex dar. Seine Elemente sind beispielsweise Produktionsstandorte oder Lagerstätten eines Unternehmens. Die mittlere nach rechts zum Kunden weisende Prozesskette stellt die materiellen Aktivitäten der Versorgungskette dar. Die obere flussabwerts zum Lieferanten zeigende Prozesskette beschreibt den Auftragsabwicklungsprozess, die Aktivitäten der Auftragsannahme, der Eingabe in das Auftragsabwicklungssystem bis zur Planung des Produktprogramms und der Materialbedarfe bis hin zu den Beschaffungsaktivitäten. Die untere Prozesskette repräsentiert alle Aktivitäten in Bezug auf Zahlungsvorgänge [Klau02, S. 104f.]

Abbildung 1: Referenzmodell der innerbetrieblichen Versorgungskette in Anlehnung an [Klau02, S. 104f.](Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abbildung 1: Referenzmodell der innerbetrieblichen Versorgungskette in Anlehnung an [Klau02, S. 104f.](Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

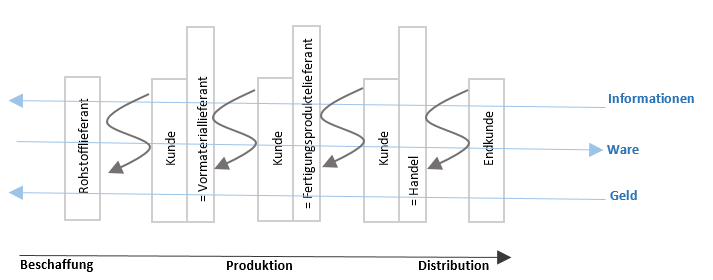

Das unternehmensübergreifende SCM ergibt sich durch die Verbindung der unternehmensinternen Versorgungsketten mehrerer Wertschöpfungspartner. Um die Optimierung von Warenflüssen zu realisieren, bedarf es einer permanenten Abstimmung zwischen Beschaffungs- Produktions- sowie Vertriebsmengen [Wern08a, S. 7f.]. Seine Elemente sind beispielsweise Produktionsstandorte oder Lagerstätten unterschiedlicher Unternehmen.

Abbildung 2: Unternehmensübergreifende Supply Chain: Versorgungsketten mehrerer Akteure zwischen Rohstofflieferanten und Endkunden [Klau02, S. 105] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Solche unternehmensübergreifenden Supply Chains liegen im Ansatz schon bei bilateralen Vereinbarungen zwischen zwei oder mehreren wertschöpfenden Unternehmen vor. Durch die Nutzung von elektronischen Datenaustausch-Programmen, auch EDI-Technologie genannt (Electronic Data Interchange) versuchen mehr und mehr Unternehmen ihre Datenübermittlung und- erfassung zwischen den Netzwerksakteuren abzustimmen. Das Ziel des SCM geht über den reinen Informationsaustausch hinaus und liegt in der Betrachtung der gesamten Versorgungskette [Zeie02, S. 2f.]. Die Standardisierung der Datenübermittlung bildet für ein ganzheitliches SCM dabei eine essentielle Grundlage [Gada09,].

Zusammenfassen lässt sich SCM mit dem Management von Versorgungsketten, Lieferketten beziehungsweise Wertschöpfungsketten [Kahl07, S. 2 und Port13].

Ziel ist die Sicherung und Steigerung des wirtschaftlichen Erfolges aller beteiligten Unternehmen.

Je nach Grad der Integration der Wertschöpfungspartner kann unternehmensinternes SCM und das mit seiner Umwelt integrierte Unternehmen im SCM (unternehmensintegriertes SCM) unterschieden werden [Wern08a, S. 7f.].

Eine innerbetriebliche Versorgungskette stellt sich in der Regel in seiner Struktur weniger komplex dar. Seine Elemente sind beispielsweise Produktionsstandorte oder Lagerstätten eines Unternehmens. Die mittlere nach rechts zum Kunden weisende Prozesskette stellt die materiellen Aktivitäten der Versorgungskette dar. Die obere flussabwerts zum Lieferanten zeigende Prozesskette beschreibt den Auftragsabwicklungsprozess, die Aktivitäten der Auftragsannahme, der Eingabe in das Auftragsabwicklungssystem bis zur Planung des Produktprogramms und der Materialbedarfe bis hin zu den Beschaffungsaktivitäten. Die untere Prozesskette repräsentiert alle Aktivitäten in Bezug auf Zahlungsvorgänge [Klau02, S. 104f.]

Das unternehmensübergreifende SCM ergibt sich durch die Verbindung der unternehmensinternen Versorgungsketten mehrerer Wertschöpfungspartner. Um die Optimierung von Warenflüssen zu realisieren, bedarf es einer permanenten Abstimmung zwischen Beschaffungs- Produktions- sowie Vertriebsmengen [Wern08a, S. 7f.]. Seine Elemente sind beispielsweise Produktionsstandorte oder Lagerstätten unterschiedlicher Unternehmen.

Abbildung 2: Unternehmensübergreifende Supply Chain: Versorgungsketten mehrerer Akteure zwischen Rohstofflieferanten und Endkunden [Klau02, S. 105] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Solche unternehmensübergreifenden Supply Chains liegen im Ansatz schon bei bilateralen Vereinbarungen zwischen zwei oder mehreren wertschöpfenden Unternehmen vor. Durch die Nutzung von elektronischen Datenaustausch-Programmen, auch EDI-Technologie genannt (Electronic Data Interchange) versuchen mehr und mehr Unternehmen ihre Datenübermittlung und- erfassung zwischen den Netzwerksakteuren abzustimmen. Das Ziel des SCM geht über den reinen Informationsaustausch hinaus und liegt in der Betrachtung der gesamten Versorgungskette [Zeie02, S. 2f.]. Die Standardisierung der Datenübermittlung bildet für ein ganzheitliches SCM dabei eine essentielle Grundlage [Gada09,].

Um den Herausforderungen volatiler Märkte und einer großen Menge von Informationen optimal zu begegnen und die Ziele des SCM zu erreichen, ist es von großer Bedeutung, ein durchgängiges und beherrschbares Prozessgeflecht zu schaffen. Hierbei wird zwischen der Integration von Schnittstellen unterschieden und zwischen einzelnen Mitgliedern der Wertschöpfungskette und Schnittstellen in Unternehmensnetzwerken. Zusätzlich müssen bei beiden Integrationsbereichen organisatorische, soziale und rechtliche Aspekte beachtet werden.