Bekleidungshandel

Erstellt am: 29.07.2014 | Stand des Wissens: 24.02.2025

Synthesebericht gehört zu:

Der Bekleidungseinzelhandel in Deutschland setzte im Jahr 2022 circa 66,7 Milliarden Euro um [Stat24f]. Umsatzstärkster Textilhändler war die Otto Group mit einem Umsatz von 4,6 Milliarden Euro, gefolgt von Zalando mit einem Nettoumsatz von 3,2 Milliarden Euro [Stat24g].

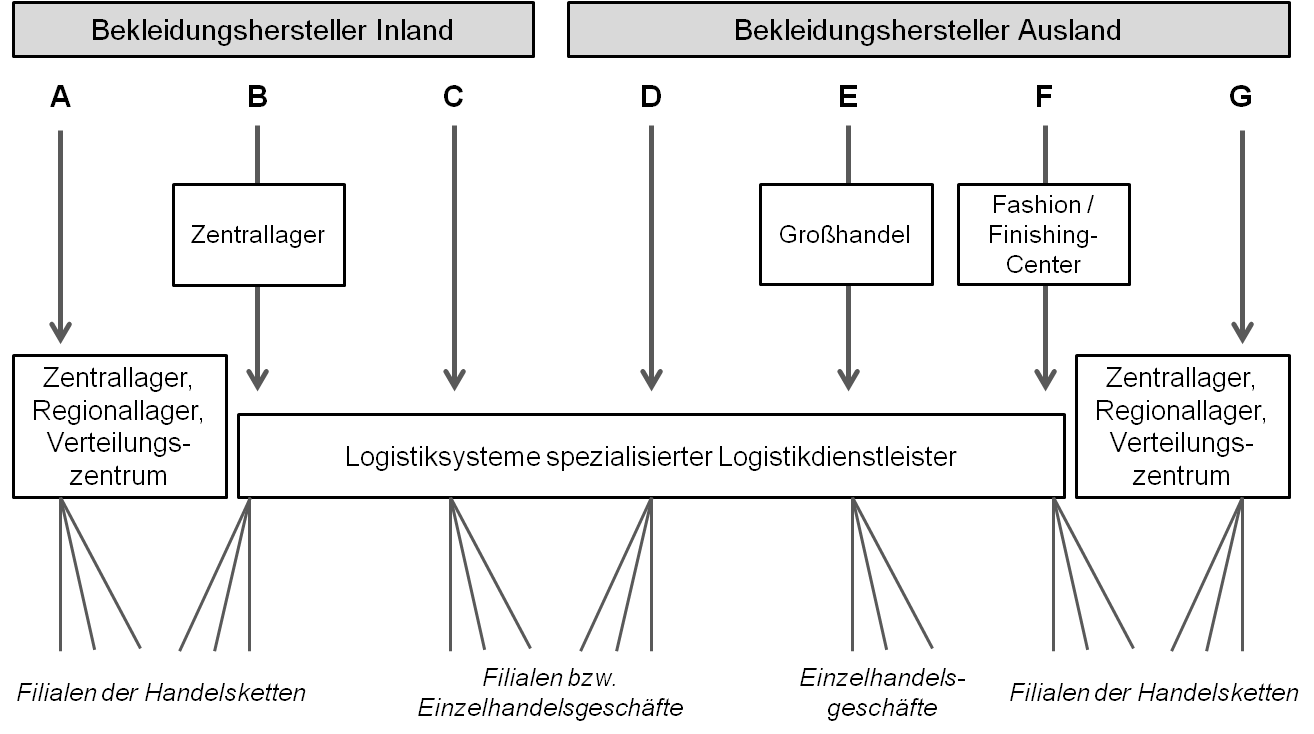

Die Logistikstrukturen im Bekleidungshandel lassen sich in sieben verschiedene Typen kategorisieren (siehe Abb. 1). Dazu wird zwischen einer Fertigung im In- oder Ausland und zwischen verschiedenen Arten der Konsolidierung von Warenströmen unterschieden [Buc98, S. 91-94]. Kleinere Bekleidungseinzelhändler beziehen ihre Waren in der Regel über den Großhandel und spezialisierte Logistikdienstleister, während große Handelsketten die gesamte Logistikkette von der Produktion bis in die Filialen steuern.

Die Logistikstrukturen im Bekleidungshandel lassen sich in sieben verschiedene Typen kategorisieren (siehe Abb. 1). Dazu wird zwischen einer Fertigung im In- oder Ausland und zwischen verschiedenen Arten der Konsolidierung von Warenströmen unterschieden [Buc98, S. 91-94]. Kleinere Bekleidungseinzelhändler beziehen ihre Waren in der Regel über den Großhandel und spezialisierte Logistikdienstleister, während große Handelsketten die gesamte Logistikkette von der Produktion bis in die Filialen steuern.

Abb. 1: Logistikstrukturen im Bekleidungshandel [Buc98, S. 92] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 1: Logistikstrukturen im Bekleidungshandel [Buc98, S. 92] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Der Fertigungsprozess im Bekleidungshandel erfolgt stufenweise. Er beginnt mit der Kollektionsentwicklung und Auftragsannahme, welche zur Beschaffung führen. Danach erfolgen Konfektion (Verdoppelung), Kommissionierung, Qualitätskontrolle und abschließend die Distribution. Die Hauptaufgabe liegt jedoch in der Kollektionsentwicklung, da diese ausschlaggebend für den Erfolg ist [Disp09]. Im Vergleich zur gesamten Handelsbranche zeichnet sich der Bekleidungshandel durch kurze Produktlebenszyklen und vorrangig asiatische Beschaffungsmärkte aus [Zent13, S. 805f.]. Der Produktlebenszyklus eines Bekleidungsstücks (der Zeitraum von der Markteinführung bis zur Entfernung von Markt) beträgt häufig nur wenige Monate. Im sogenannten Junge Mode Segment, das beispielsweise von den Einzelhandelsketten H&M und Zara besetzt wird, wechselt das (Teil-)Sortiment sogar monatlich [Swo12; Zent13, S. 824].

Viele Textilunternehmen haben ihre Herstellung aufgrund der hohen Arbeitsintensität in Niedriglohnländer verlegt, so dass die Fertigung üblicherweise nicht in Deutschland stattfindet und somit rund 98 Prozent der Umsätze aus internationaler Herstellung stammen. In Deutschland sind Tätigkeiten wie Entwicklung, Design, Einkauf, Marketing, Vertrieb, Logistik und Verwaltung angelegt [Disp09, S. 3]. Gleichzeitig ist der Bekleidungshandel durch den Fokus auf asiatische Beschaffungsmärkte von langen Vorlaufzeiten bei Bestellungen geprägt. Präzise Nachfrageprognosen werden neben der Dynamik der Modetrends zusätzlich durch unvorhersehbare Witterung, Angebote der Konkurrenzunternehmen und Konjunkturschwankungen erschwert [Buc98, S. 90f.]. Bis 2025 wird ein ausgeglichenes Verhältnis der online und offline erwirtschafteten Umsätze im Bekleidungshandel erwartet. Dies würde dazu führen, dass viele stationäre Einzelhändler ihre Geschäfte räumen, was eine erhebliche Umgestaltung des urbanen Raumes in Städten zur Folge hätte. [Trip21, S.27; Hofs17]. Außerdem ist der Trend zu verzeichnen, dass große Modehändler zulasten kleinerer Anbieter immer größere Umsätze auf sich vereinen [Hofs17].

Viele Textilunternehmen haben ihre Herstellung aufgrund der hohen Arbeitsintensität in Niedriglohnländer verlegt, so dass die Fertigung üblicherweise nicht in Deutschland stattfindet und somit rund 98 Prozent der Umsätze aus internationaler Herstellung stammen. In Deutschland sind Tätigkeiten wie Entwicklung, Design, Einkauf, Marketing, Vertrieb, Logistik und Verwaltung angelegt [Disp09, S. 3]. Gleichzeitig ist der Bekleidungshandel durch den Fokus auf asiatische Beschaffungsmärkte von langen Vorlaufzeiten bei Bestellungen geprägt. Präzise Nachfrageprognosen werden neben der Dynamik der Modetrends zusätzlich durch unvorhersehbare Witterung, Angebote der Konkurrenzunternehmen und Konjunkturschwankungen erschwert [Buc98, S. 90f.]. Bis 2025 wird ein ausgeglichenes Verhältnis der online und offline erwirtschafteten Umsätze im Bekleidungshandel erwartet. Dies würde dazu führen, dass viele stationäre Einzelhändler ihre Geschäfte räumen, was eine erhebliche Umgestaltung des urbanen Raumes in Städten zur Folge hätte. [Trip21, S.27; Hofs17]. Außerdem ist der Trend zu verzeichnen, dass große Modehändler zulasten kleinerer Anbieter immer größere Umsätze auf sich vereinen [Hofs17].