Barrierefreiheit und Design von Zugangsstellen zum ÖPNV

Erstellt am: 20.02.2013 | Stand des Wissens: 11.01.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

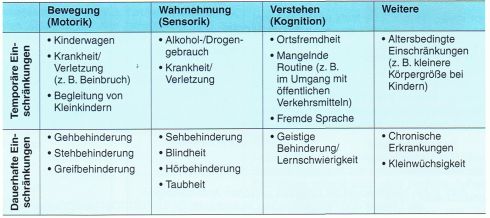

Ein Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für Alle, der nach dem Grundsatz "Design für Alle" [UNBRK] gestaltet ist, muss für jeden in jeder Weise barrierefrei sein. Diese Forderung ist auch im § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes [BGG] verankert. Darüber hinaus beinhaltet die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes vom 19. Dezember 2012 die Zielstellung einen vollständig barrierefreien ÖPNV bis zum 1. Januar 2022 zu erhalten. Diese Novellierung des PBefG gilt allerdings nur für öffentliche Verkehre nach BOKraft und BOStrab und demzufolge nicht für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Barrierefreiheit im ÖPNV setzt zuerst die unbehinderte Erreich- und Nutzbarkeit der Zugangsstellen durch alle und damit auch durch in ihrer Mobilität, sensorisch oder kognitiv eingeschränkte Personen (Abbildung 1) voraus. Als Schnittstelle zwischen Umgebung und Verkehrsmittel muss die Zugangsstelle sowohl das barrierefreie Aufsuchen von Fahrzeug als auch Haltestellenumfeld ermöglichen. Letzteres stellt besondere Anforderungen an die Zuwege, insbesondere an die Überquerungsstellen von Straßen und Gleisen.

Abb. 1: Beispiele für temporäre und dauerhafte Mobilitätseinschränkungen [DziRu10]

Abb. 1: Beispiele für temporäre und dauerhafte Mobilitätseinschränkungen [DziRu10]Anforderungen von nichtmobilitätseingeschränkten und mobilitätseingeschränkten Fahrgästen sind grundsätzlich ähnlich. Außerdem wird beispielsweise nicht nur lernbehinderten Menschen geholfen, wenn Informationen zu Liniennetz und Tarif in einfacher und leicht verständlicher Sprache abgefasst werden. Das hilft auch ausländischen Fahrgästen und natürlich allen anderen Personengruppen, vor allem denjenigen, die mit der Nutzung des ÖPNV nicht sehr vertraut sind. Allerdings gibt es auch Bereiche, in denen sich die Interessen widersprechen, beispielsweise in der Maximierung der Sitzplatzkapazität gegenüber der Dimensionierung von Aufstell- und Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer. Daher erfordern die verschiedenen Interessen der einzelnen Fahrgastgruppen sowie städtebauliche Ansprüche häufig Kompromisse im Einzelfall. Bei Neubauten ist das Umsetzen der Prinzipien einer barrierefreien Gestaltung inzwischen Standard. Einen umfangreichen und detaillierten Überblick zu den Maßnahmen zur Gewährleistung von Barrierefreiheit im ÖPNV gibt die Publikation "Barrierefreier ÖPNV in Deutschland" [Stuv12]. In der Wissenslandkarte "Barrierefreie Mobilität" wird näher darauf eingegangen.

Zum Gewährleisten der Barrierefreiheit beim Ein- und Ausstieg ist die richtige Abstimmung von Bahnsteig und Fahrzeugfußbödenhöhe entscheidend. Bei S-, U- und Stadtbahnen werden dazu mehrheitlich Hochbahnsteige mit Hochflurfahrzeugen kombiniert. Bei Straßenbahnen, Bussen und zunehmend bei Stadtbahnen gestatten Niederflurfahrzeuge einen barrierefreien Fahrgastwechsel an Bahnsteigen, die nur wenige Zentimeter höher als ein Bordstein sind. Dagegen ist vor allem bei Regionalbahnen das barrierefreie Ein- und Aussteigen häufig nur unter Beachten der gegebenen örtlichen Randbedingungen möglich. Entlang vieler Eisenbahnstrecken im Regionalverkehr existieren verschieden hohe Bahnsteige. Zudem kommen Fahrzeuge mit unterschiedlichen Einstiegshöhen zum Einsatz. Schließlich treten bei Bahnsteigen in Bogenlage große Spaltbreiten zwischen Fahrzeug und Bahnsteig auf. Dann bleibt häufig nur, auf fahrzeug- oder stationsgebundene Einstiegshilfen zurückzugreifen [Stuv12].

Das Sicherstellen der Barrierefreiheit erfordert, Grundregeln und Grenzmaße zu beachten. Dazu gehören Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer und Rollatorenbenutzer, Reststufen oder Restspalte zwischen Fahrzeug und Haltestellenbord, Bodenindikatoren zur Information, Orientierung, Leitung und Warnung sehbehinderter oder blinder Menschen sowie Einrichtugen zum Überwinden von Höhenunterschieden. Diese Grundregeln und Mindestabmessungen sind detailliert in den nachstehenden Empfehlungen, Hinweisen und Normen zu finden:

- "Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs" [EAÖ03]

- "Hinweise für den Entwurf von Verknüpfungsanlagen des öffentlichen Personennahverkehrs" [HVÖ09]

- "Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen" [HBVA11]

- DIN 18024-1 "Barrierefreies Bauen, Teil 1 - Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze" [DIN18024-1]

Ein wichtiger Baustein zur barrierefreien Gesamtgestaltung ist eine barrierefreie Information. Um die Information, Orientierung und Kommunikation sensorisch behinderter Menschen sicher zu stellen, sind nach dem 2-Sinne-Prinzip sowohl visuelle als auch akustische oder taktile Elemente zu verwenden. Das trifft auch auf den Fahrscheinerwerb zu.