Verkehrsplanerische Rahmenbedingungen für "Shared Space"

Erstellt am: 16.01.2012 | Stand des Wissens: 28.08.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Durch das Forschungsprojekt "Einsatzbereiche und Einsatzgrenzen von Straßenumgestaltungen nach dem "Shared-Space"-Gedanken" konnten im Jahr 2014 systematische Grundlagenkenntnisse zum Einsatz von Shared Space gesammelt werden [BSV14]. Dadurch gewonnene Erkenntnisse waren Grundlage für die Überarbeitung der "Hinweise zu Straßenräumen mit besonderem Querungsbedarf - Anwendungsmöglichkeiten des "Shared Space"-Gedankens" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) [FGSV14].

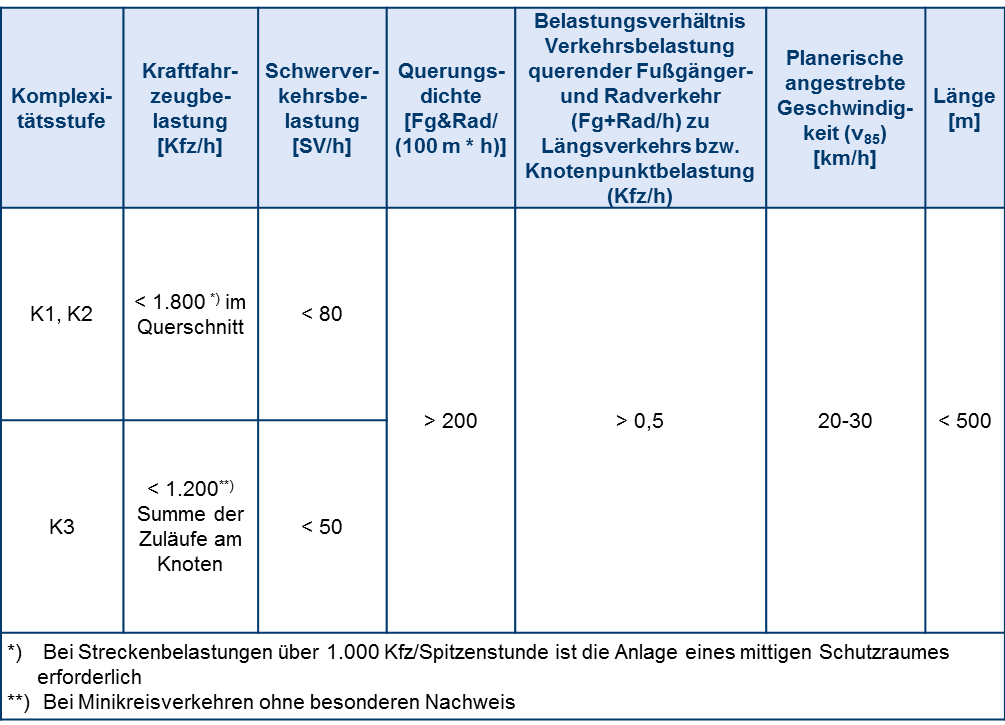

Diese geben erste Orientierungswerte für mögliche Einsatzgrenzen und entsprechende Komplexitätsstufen für Straßenräume mit hohem Aufenthalts- und Querungsbedarf vor, wobei auch drauf hingewiesen wird, dass die Orientierungswerte weitere empirische Untermauerung benötigen. Hierin sind als Richtwerte enthalten [FGSV14]:

- die Verkehrsbelastung (einschließlich des Schwerverkehrsanteils) in der Spitzenstunde,

- das Belastungsverhältnis des querenden Fußgängers- und Radverkehrs zum Längsverkehr und zur Knotenbelastung durch den Kraftfahrzeugverkehr und

- die Anzahl stündlicher Überquerungen.

Der Tabelle 1 können diese Einsatzgrenzen entnommen werden.

Tabelle 1: Einsatzgrenzen der Ausbautypen von Straßenräumen mit hohem Querungsbedarf [FGSV14]

Tabelle 1: Einsatzgrenzen der Ausbautypen von Straßenräumen mit hohem Querungsbedarf [FGSV14]Ebenso wird die Einrichtung eines Shared Space-Bereichs nicht empfohlen

- bei hohem Parkdruck (und die damit verbundene Akzeptanzproblematik des gewünschten Parkverbotes) [DVR08] und

- bei starker Nutzung des öffentlichen Raums seitens mobilitätseingeschränkter Personen (beispielsweise nahe Schulen, Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen)

Der Gesamtentwurf eines Straßenraumes mit hohem Aufenthalts- und Querungsbedarf soll, wie auch bei der Shared Space-Philosophie, selbsterklärend und auch ohne Schilder "lesbar" sein. Aus gestalterischer Sicht ist hierfür der bevorzugte Einsatz unverwechselbarer und ortstypischer Elemente sinnvoll (unter anderem Farb- und Materialwechsel, Einbindung ortsprägender Elemente). Dabei steht das typische Erscheinungsbild eines Verkehrsraumes mit verkehrstechnischen Eingriffen sowie zumeist weiterer baulicher Maßnahmen (zum Beispiel Absperrgitter) dem Shared Space-Gedanken entgegen [KEU05].

Aus verkehrsplanerischer Sicht sind aufgrund der Analyse und Bewertung realisierter Projekte die folgenden baulichen und/oder gestalterischen Maßnahmen empfehlenswert [GER10a]:

- weitestgehend höhengleiche Ausstattung: einzelne Elemente oder Einbauten zur räumlichen Gliederung,

- Ersatzelemente zur Orientierung für blinde und sehbehinderte Personen,

- Rechts-vor-Links-geregelte Knotenpunkte, Mini-Kreisverkehrsplätze oder kleinere Kreisverkehrsplätze zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit der Straßenverkehrsanlage,

- Verlagerung des ruhenden Verkehrs, um uneingeschränkte Sichtbeziehungen herzustellen (Einrichtung ausreichender Stellplatzangebote im nahen Umfeld) gegebenenfalls mittels Poller, Rahmen oder Gitter in stark frequentierten Bereichen [ADAC17a; ADFC08; GER08].

Bei der Verlagerung des ruhenden Verkehrs in das naheliegende Umfeld sollte ein vertretbarer Entfernungsbereich gewährleistet werden. So können Richtwerte den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR05) entnommen werden. Hierbei muss neben einem ausreichenden Stellplatzangebot auch auf nutzerspezifische Zweckmäßigkeit der vorhandenen Flächen für den ruhenden Verkehr geachtet werden (unter anderem Anwohnerparken, Kundenparken) [EAR05; ADAC09b].

Weiterhin setzt die gemeinsame Nutzung des öffentlichen Raumes nach der Shared Space-Idee verkehrsplanerisch die Umsetzung des Mischungsprinzips voraus. Unter dem Mischungsprinzip wird nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) der Versuch verstanden, "[...] durch intensive Entwurfs- und Gestaltungsmaßnahmen mehrere Nutzungen möglichst weitgehend miteinander verträglich zu machen" [RASt06]. Dies kann unter höhengleicher Ausführung des Straßenraumes oder durch dichte Folge geschwindigkeitsdämpfender Maßnahmen erfolgen [RASt06].

Weiterhin enthalten die RASt 06 diesbezüglich keine einschränkenden Vorgaben. Nach ihnen müssen öffentliche Straßenverkehrsanlagen, welche entsprechend dem Mischungsprinzip oder unter Zuhilfenahme weicher Separationsmaßnahmen ausgeführt werden, die folgenden Grenzwerte unterschreiten [RASt06]:

Weiterhin enthalten die RASt 06 diesbezüglich keine einschränkenden Vorgaben. Nach ihnen müssen öffentliche Straßenverkehrsanlagen, welche entsprechend dem Mischungsprinzip oder unter Zuhilfenahme weicher Separationsmaßnahmen ausgeführt werden, die folgenden Grenzwerte unterschreiten [RASt06]:

- Obergrenze der Verkehrsstärke: 400 Kraftfahrzeuge pro Stunde,

- Höchstgeschwindigkeit: 30 Kilometer pro Stunde.

Diese Anforderungen der RASt 06 beschreiben keine direkten Einsatzgrenzen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung fördert die Vorstellung eines sozialen Verkehrsverhaltens. Die Obergrenze der verkehrlichen Belastung gilt für die "typischen Entwurfssituationen" nach den RASt 06 [RASt06].

Entsprechend den Forderungen der unterschiedlichen Interessenvertretungen können so auch Flachborde und/oder Elemente, Farb- und Materialwechsel zum Einsatz kommen, die durch optische oder bauliche Separation gewisse Schon- und Schutzräume für die nicht-motorisierten und schwachen Verkehrsteilnehmenden signalisieren [ADFC08; FGSV14].

Entsprechend den Forderungen der unterschiedlichen Interessenvertretungen können so auch Flachborde und/oder Elemente, Farb- und Materialwechsel zum Einsatz kommen, die durch optische oder bauliche Separation gewisse Schon- und Schutzräume für die nicht-motorisierten und schwachen Verkehrsteilnehmenden signalisieren [ADFC08; FGSV14].