Strukturschwache Räume

Erstellt am: 27.06.2011 | Stand des Wissens: 23.11.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

Strukturschwache Räume werden definiert als Räume, in denen die Lebensbedingungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind oder ein solches Zurückbleiben zu befürchten ist. Häufig sind ländliche oder altindustrialisierte Gebiete aufgrund der historischen Entwicklung strukturschwache Räume. Jedoch können ländliche Gebiete nicht generell als strukturschwach oder gar benachteiligt betrachtet werden.

Die wichtigste Ursache von Strukturschwäche sind regionale Disparitäten, das heißt Ungleichheiten zwischen den einzelnen Teilräumen Deutschlands und auch Europas. Dabei gibt es Unterschiede in der natürlichen Ausstattung (zum Beispiel Rohstoffe), der Bevölkerungsdichte, -verteilung und -struktur sowie der Wirtschafts- als auch der Infrastruktur. Eine zweite wichtige Ursache sind historische Entwicklungen wie die Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland. Betrachtet man die Beschäftigungsentwicklung im Zeitraum 1996 und 2015, wird ersichtlich, dass die Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort in den neuen Bundesländern rückläufig ist [BBR05a, BBSR17, S. 22]. Ein derartiger Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fand zwar auch vereinzelt in Regionen außerhalb der neuen Bundesländer statt, in den neuen Bundesländern war diese Entwicklung aber fast flächendeckend [BBSR17, S.22 ff.].

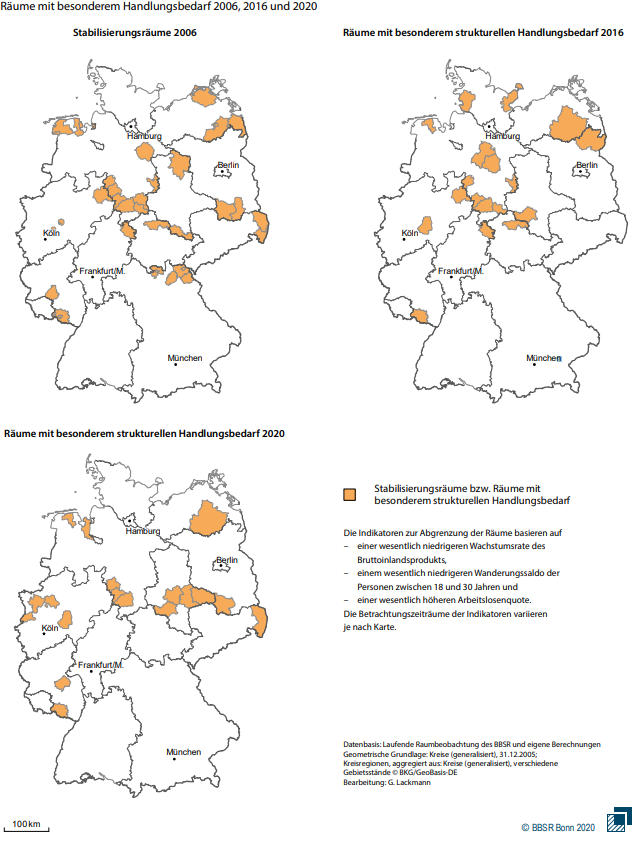

Abbildung 1 zeigt die vom Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR - jeweils in den Jahren 2006, 2016 und 2020 ermittelten Räume mit besonderem strukturellem Handlungsbedarf [BBSR21b].

Die wichtigste Ursache von Strukturschwäche sind regionale Disparitäten, das heißt Ungleichheiten zwischen den einzelnen Teilräumen Deutschlands und auch Europas. Dabei gibt es Unterschiede in der natürlichen Ausstattung (zum Beispiel Rohstoffe), der Bevölkerungsdichte, -verteilung und -struktur sowie der Wirtschafts- als auch der Infrastruktur. Eine zweite wichtige Ursache sind historische Entwicklungen wie die Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland. Betrachtet man die Beschäftigungsentwicklung im Zeitraum 1996 und 2015, wird ersichtlich, dass die Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort in den neuen Bundesländern rückläufig ist [BBR05a, BBSR17, S. 22]. Ein derartiger Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fand zwar auch vereinzelt in Regionen außerhalb der neuen Bundesländer statt, in den neuen Bundesländern war diese Entwicklung aber fast flächendeckend [BBSR17, S.22 ff.].

Abbildung 1 zeigt die vom Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR - jeweils in den Jahren 2006, 2016 und 2020 ermittelten Räume mit besonderem strukturellem Handlungsbedarf [BBSR21b].

Abb. 2: Räume mit besonderem Handlungsbedarf [BBSR21b]

Abb. 2: Räume mit besonderem Handlungsbedarf [BBSR21b]Diese Räume zeichnen sich durch einen Bevölkerungsrückgang, vor allem von 1830-Jährigen, ein deutlich unterdurchschnittliches Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Erwerbstätigen, geringeres verfügbares Einkommen, eine erhöhte Arbeitslosenquote und eine unterdurchschnittliche Anbindung an digitale Infrastruktur aus. Die Folgen des demographischen Wandels, sowie des Rückgangs von Erwerbstätigen werden in diesen Regionen sehr viel deutlicher ausfallen als in anderen Räumen [BBSR21b].

Der vom BBSR im Jahre 2021 veröffentlichte Raumordnungsbericht (ROB) 2021 beklagt die nicht konkrete Ausarbeitung von Handlungsansätzen für Räume mit besonderem Handlungsbedarf. So enthalten die einzelnen Landesentwicklungspläne der Bundesländer mit eben diesen Räumen keine einheitliche Definition, geschweige denn einheitliche Ansätze zur strukturellen Aufwertung. Dazu kommt, dass die ordnungspolitischen Ansätze kaum mit der Ausgestaltung von Förderprogrammen verbunden werden. Auch die Datenlage zu Förderprogrammen der EU, des Bundes und der Länder, ist laut Raumordnungsbericht 2021 nicht genug vereinheitlicht, sodass eine gesamtheitliche Analyse der Inanspruchnahme von Fördermitteln sehr schwer ist. Der ROB 2021 beklagt das Fehlen eines Monitorings des Fördersystems, sowie einheitliche Definitionen und Ansätze zur Förderung von Räumen mit besonderem strukturellem Handlungsbedarf. Beides würde die Übertragbarkeit von einzelnen Maßnahmen vereinfachen und einfachere Vergleiche von verschiedenen Räumen ermöglichen.

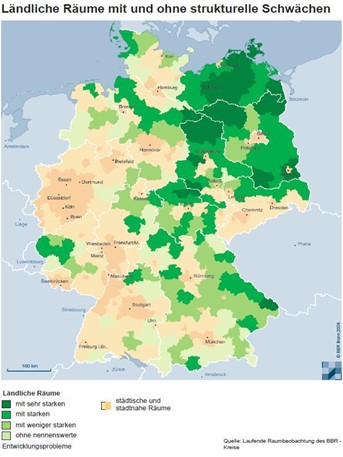

"Ländliche Räume werden durch die zahlreichen und vielfältigen Ausprägungen des wirtschaftlichen, technologischen, demografischen und gesellschaftlichen Wandels beeinflusst und stehen somit vor unterschiedlichen strukturellen und transformativen Herausforderungen" [BMEL20]. Für strukturschwache ländliche Räume sind diese Herausforderungen ohne Hilfe der Raumordnung nur schwer zu überwinden. Eine Aufteilung ländlicher Räume nach struktureller Stärke ist in Abbildung 2 zu sehen.

Der vom BBSR im Jahre 2021 veröffentlichte Raumordnungsbericht (ROB) 2021 beklagt die nicht konkrete Ausarbeitung von Handlungsansätzen für Räume mit besonderem Handlungsbedarf. So enthalten die einzelnen Landesentwicklungspläne der Bundesländer mit eben diesen Räumen keine einheitliche Definition, geschweige denn einheitliche Ansätze zur strukturellen Aufwertung. Dazu kommt, dass die ordnungspolitischen Ansätze kaum mit der Ausgestaltung von Förderprogrammen verbunden werden. Auch die Datenlage zu Förderprogrammen der EU, des Bundes und der Länder, ist laut Raumordnungsbericht 2021 nicht genug vereinheitlicht, sodass eine gesamtheitliche Analyse der Inanspruchnahme von Fördermitteln sehr schwer ist. Der ROB 2021 beklagt das Fehlen eines Monitorings des Fördersystems, sowie einheitliche Definitionen und Ansätze zur Förderung von Räumen mit besonderem strukturellem Handlungsbedarf. Beides würde die Übertragbarkeit von einzelnen Maßnahmen vereinfachen und einfachere Vergleiche von verschiedenen Räumen ermöglichen.

"Ländliche Räume werden durch die zahlreichen und vielfältigen Ausprägungen des wirtschaftlichen, technologischen, demografischen und gesellschaftlichen Wandels beeinflusst und stehen somit vor unterschiedlichen strukturellen und transformativen Herausforderungen" [BMEL20]. Für strukturschwache ländliche Räume sind diese Herausforderungen ohne Hilfe der Raumordnung nur schwer zu überwinden. Eine Aufteilung ländlicher Räume nach struktureller Stärke ist in Abbildung 2 zu sehen.

Abbildung 2: Ländliche Räume mit und ohne strukturellen Schwächen [BBSR06]

Ziel der Raumordnung ist daher die Verbesserung der Entwicklungsvoraussetzungen. Hierzu zählen vor allem ausreichende und qualifizierte Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten, sowie eine Verbesserung der Umweltbedingungen und der Infrastrukturausstattung [ROG].

Die Probleme strukturschwacher ländlicher Räume liegen oft in einer peripheren Lage und einer schwachen Wirtschaftsstruktur [BBR05a]. Eine geringe Bevölkerungsdichte sowie eine teilweise unzureichende Versorgung mit technischer und sozialer Infrastruktur kennzeichnen diese Regionen [BBR05a] und stehen in den neuen Bundesländern insbesondere in einem Zusammenhang mit einer hohen Arbeitslosenquote [BBSR12a]. Die schlechte wirtschaftliche Lage und der Mangel an Ausbildungsplätzen verstärkt die Abwanderung und schwächt die langfristigen Entwicklungspotenziale.