Räumliche Verflechtungen

Erstellt am: 27.06.2011 | Stand des Wissens: 23.11.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Aufgrund der räumlichen Verteilung der Bevölkerung sowie deren Wohn- und Arbeitsstätten, welche sich meist nicht am selben Ort befinden, entstehen räumliche Verflechtungen und Verkehr. "Die räumliche Funktionsteilung zwischen den einzelnen Aktivitäten wie Wohnen, Arbeiten, sich Bilden, sich Versorgen oder Freizeitgestaltung erfordert entsprechende Austauschbeziehungen, die vielfältige Verkehrsvorgänge zur Folge haben" [BBR05a, S. 71].

Somit hat die Raum- und Siedlungsstruktur Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen, doch diese Beeinflussung geschieht ebenso in umgekehrter Folge. Die verkehrliche Lagegunst als auch die Erreichbarkeit der Standorte werden maßgeblich bestimmt von der Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems. "Über die Ausbauqualität des Verkehrssystems werden damit die Voraussetzungen für mehr oder minder intensive funktionale Austauschbeziehungen zwischen den einzelnen Standorten geschaffen" [BBR05a, S. 71].

Ein weiterer wichtiger Bestimmungsfaktor sind die zunehmenden, sich wandelnden Lebensstile, der Lebensstandard und Motorisierungswünsche. Durch die Pluralisierung der Lebensstile entstehen vielseitigere Mobilitätsformen und -ansprüche: "Typisch für die moderne Arbeits- aber auch Freizeit- und Erlebnisgesellschaft ist der veränderte Umgang mit Raum und Zeit mit der Tendenz zu steigenden Wegelängen und zur Ausweitung der Aktionsräume" [BBR05a, S. 71].

In der für den Bundesverkehrswegeplan 2014 erstellten Verkehrsprognose 2030 wird dem Personenkraftwagen (Pkw) auch zukünftig eine wichtige Rolle für die individuelle Mobilität zugeschrieben [ITP14a]. Zurzeit arbeitet das BMDV an einer Novellierung der Verkehrsprognose, in der die bis 2040 stattfindenden Entwicklungen prognostiziert werden. Im Vergleich zur Verkehrsprognose 2030 ist die Modellierung der einzelnen Verkehrszellen, unter anderem durch die Nutzung von genaueren Mobilitätsdaten, stark verfeinert worden. Außerdem erstellt die Verkehrsprognose 2040 zwei verschiedene Prognosefälle für den Prognosehorizont 2040 und drei weitere Szenarien, die Ausblick auf eine fernere Zukunft bieten sollen, auf [BMVI13a].

Bei den Verflechtungen im Personenverkehr ist anzumerken, dass die verschiedenen Verkehrsträger unterschiedliche Leistungsmerkmale besitzen. Die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) hängt von den vier Faktoren Siedlungsstruktur, Einkommen, Alter der Person und der Qualität des ÖPNV-Angebotes ab und dient eher der linienhaften Erschließung des Raumes mit einer großen Leistungsfähigkeit, wohingegen der motorisierte Individualverkehr (MIV) eine individuelle Flächenerschließung ermöglicht. Entsprechend besitzen in Kernstädten wohnende Haushalte häufiger ÖPNV-Zeitkarten oder -Abonnements und seltener eigene Pkw als Haushalte in ländlichen Kreisen [ITP14a]. Je nach Fahrtzweck entstehen unterschiedliche räumliche Verflechtungen, wodurch bestimmte räumlich verteilte Funktionen begünstigt werden [BBR05a].

Aufgrund des hohen Anteils am Verkehrsaufkommen ist die künftige Entwicklung des MIV bedeutsam. Der im Rahmen des demographischen Wandels stark zunehmende Anteil von Seniorinnen und Senioren mit Pkw-Verfügbarkeit wächst, die Zahl der Seniorinnen und Senioren ohne Pkw bleibt konstant [infas10, SrV09a]. Allerdings sinkt der Wegeaufwand, zunächst die Fahrleistung und ab etwa 70 Jahren geht bei den Seniorinnen und Senioren auch die Zahl der täglichen Wege stark zurück [SrV13]. Hierdurch werden die Effekte durch eine höhere Motorisierung kompensiert. Die Mobilitätserhebung "Mobilität in Deutschland 2017" [MOID18] hat ermittelt, dass im Vergleich zu 2008 die Verkehrsleistung im Personenverkehr mit Autos leicht gesunken ist. Während im Jahre 2008 noch täglich 281 Mio. Kilometer zurückgelegt wurden, waren es im Jahre 2017 mit 257 Mio. Kilometern 2% weniger. Neben den weniger mobilen Seniorinnen und Senioren ab 60 ist dieser Effekt auch auf die Tendenz zur Reurbanisierung und einer teilweise veränderten Einstellung zum Pkw bei jungen Personen zurückzuführen [BBSR17, S. 107]. In der Verkehrsprognose 2030 wird trotzdem ein Wachstum des Pkw-Besitzes und der Pkw-Verkehrsleistung prognostiziert [ITP14a].

Auch hier weist die Datenlage Disparitäten zwischen verdichteten und ländlichen Räumen auf.

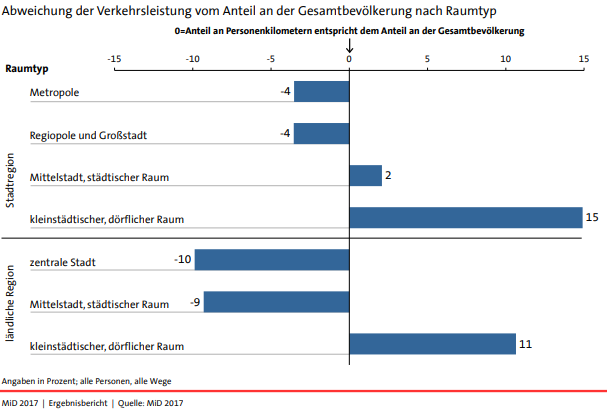

Zwar sind die 63% der deutschen Bevölkerung, die in städtischen Regionen leben auch für 64% der verursachten Wege verantwortlich, die Wege von Bewohnern ländlichen Räume sind aber im Durchschnitt länger als städtische Räume. Daraus resultiert eine Abweichung zwischen dem Anteil der Verkehrsleistung von Bewohnern städtischer/ländlicher Räume und dem Anteil der Bevölkerung städtischer/ländlicher Räume. Diese Abweichung ist in Abbildung 1 dargestellt.

Somit hat die Raum- und Siedlungsstruktur Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen, doch diese Beeinflussung geschieht ebenso in umgekehrter Folge. Die verkehrliche Lagegunst als auch die Erreichbarkeit der Standorte werden maßgeblich bestimmt von der Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems. "Über die Ausbauqualität des Verkehrssystems werden damit die Voraussetzungen für mehr oder minder intensive funktionale Austauschbeziehungen zwischen den einzelnen Standorten geschaffen" [BBR05a, S. 71].

Ein weiterer wichtiger Bestimmungsfaktor sind die zunehmenden, sich wandelnden Lebensstile, der Lebensstandard und Motorisierungswünsche. Durch die Pluralisierung der Lebensstile entstehen vielseitigere Mobilitätsformen und -ansprüche: "Typisch für die moderne Arbeits- aber auch Freizeit- und Erlebnisgesellschaft ist der veränderte Umgang mit Raum und Zeit mit der Tendenz zu steigenden Wegelängen und zur Ausweitung der Aktionsräume" [BBR05a, S. 71].

In der für den Bundesverkehrswegeplan 2014 erstellten Verkehrsprognose 2030 wird dem Personenkraftwagen (Pkw) auch zukünftig eine wichtige Rolle für die individuelle Mobilität zugeschrieben [ITP14a]. Zurzeit arbeitet das BMDV an einer Novellierung der Verkehrsprognose, in der die bis 2040 stattfindenden Entwicklungen prognostiziert werden. Im Vergleich zur Verkehrsprognose 2030 ist die Modellierung der einzelnen Verkehrszellen, unter anderem durch die Nutzung von genaueren Mobilitätsdaten, stark verfeinert worden. Außerdem erstellt die Verkehrsprognose 2040 zwei verschiedene Prognosefälle für den Prognosehorizont 2040 und drei weitere Szenarien, die Ausblick auf eine fernere Zukunft bieten sollen, auf [BMVI13a].

Bei den Verflechtungen im Personenverkehr ist anzumerken, dass die verschiedenen Verkehrsträger unterschiedliche Leistungsmerkmale besitzen. Die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) hängt von den vier Faktoren Siedlungsstruktur, Einkommen, Alter der Person und der Qualität des ÖPNV-Angebotes ab und dient eher der linienhaften Erschließung des Raumes mit einer großen Leistungsfähigkeit, wohingegen der motorisierte Individualverkehr (MIV) eine individuelle Flächenerschließung ermöglicht. Entsprechend besitzen in Kernstädten wohnende Haushalte häufiger ÖPNV-Zeitkarten oder -Abonnements und seltener eigene Pkw als Haushalte in ländlichen Kreisen [ITP14a]. Je nach Fahrtzweck entstehen unterschiedliche räumliche Verflechtungen, wodurch bestimmte räumlich verteilte Funktionen begünstigt werden [BBR05a].

Aufgrund des hohen Anteils am Verkehrsaufkommen ist die künftige Entwicklung des MIV bedeutsam. Der im Rahmen des demographischen Wandels stark zunehmende Anteil von Seniorinnen und Senioren mit Pkw-Verfügbarkeit wächst, die Zahl der Seniorinnen und Senioren ohne Pkw bleibt konstant [infas10, SrV09a]. Allerdings sinkt der Wegeaufwand, zunächst die Fahrleistung und ab etwa 70 Jahren geht bei den Seniorinnen und Senioren auch die Zahl der täglichen Wege stark zurück [SrV13]. Hierdurch werden die Effekte durch eine höhere Motorisierung kompensiert. Die Mobilitätserhebung "Mobilität in Deutschland 2017" [MOID18] hat ermittelt, dass im Vergleich zu 2008 die Verkehrsleistung im Personenverkehr mit Autos leicht gesunken ist. Während im Jahre 2008 noch täglich 281 Mio. Kilometer zurückgelegt wurden, waren es im Jahre 2017 mit 257 Mio. Kilometern 2% weniger. Neben den weniger mobilen Seniorinnen und Senioren ab 60 ist dieser Effekt auch auf die Tendenz zur Reurbanisierung und einer teilweise veränderten Einstellung zum Pkw bei jungen Personen zurückzuführen [BBSR17, S. 107]. In der Verkehrsprognose 2030 wird trotzdem ein Wachstum des Pkw-Besitzes und der Pkw-Verkehrsleistung prognostiziert [ITP14a].

Auch hier weist die Datenlage Disparitäten zwischen verdichteten und ländlichen Räumen auf.

Zwar sind die 63% der deutschen Bevölkerung, die in städtischen Regionen leben auch für 64% der verursachten Wege verantwortlich, die Wege von Bewohnern ländlichen Räume sind aber im Durchschnitt länger als städtische Räume. Daraus resultiert eine Abweichung zwischen dem Anteil der Verkehrsleistung von Bewohnern städtischer/ländlicher Räume und dem Anteil der Bevölkerung städtischer/ländlicher Räume. Diese Abweichung ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Abweichung des Anteils der Verkehrsleistung vom Anteil an der Gesamtbevölkerung nach Raumtyp [MOID18]

Abb. 1: Abweichung des Anteils der Verkehrsleistung vom Anteil an der Gesamtbevölkerung nach Raumtyp [MOID18]Verdichtete Räume, besonders die Kernstädte, weisen eine niedrigere Pkw-Verfügbarkeit auf als ländliche Räume. Jedoch sind es eben diese Räume, welche als Einpendlerregionen das höchste Verkehrsaufkommen aufweisen.

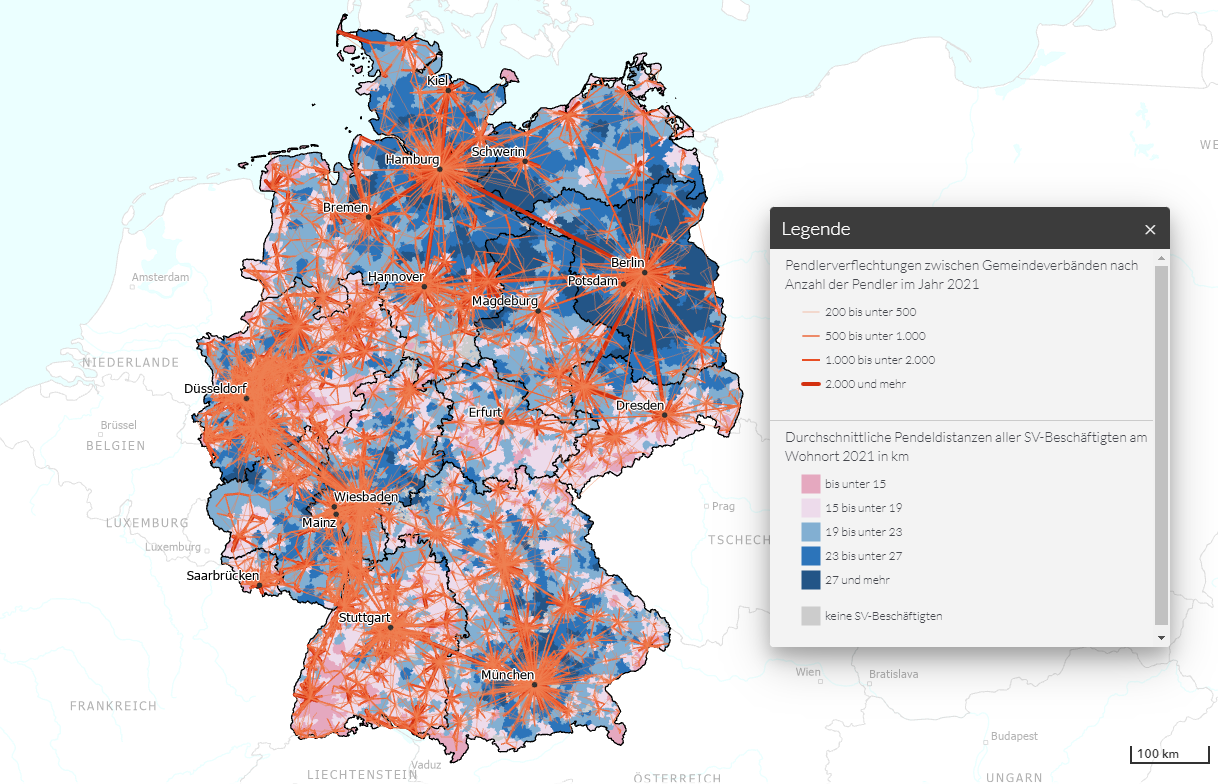

Pendlerverflechtungen sind beim Personenverkehr als räumliche Interaktion von Wohnort und Arbeitsplatz ein wesentliches Element zur Kennzeichnung der Siedlungsstruktur. Rund 39 Prozent der Erwerbstätigen pendeln dabei in einen anderen Kreis innerhalb Deutschlands [BAA18a]. Typische Auspendlerregionen sind periphere Räume, Einpendlerregionen demzufolge verdichtete Gebiete und Städte, wobei die vorhandene Verkehrsinfrastruktur Richtung als auch Entfernung der Pendlerverflechtungen beeinflusst.

Aktuelle Auswertungen von Pendelaufkommen und Pendeldistanzen des Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung zeigen, dass im Vergleich zu 2021 die Anzahl der pendelnden wieder gestiegen ist. Außerdem ist in der gleichen Zeit der durchschnittliche Arbeitsweg von 16,9 auf 17,2 Kilometer angestiegen. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der Pendeldistanzen in Arbeitsmarktzentren wie München, Berlin, Hamburg und Frankfurt. In München hat sich in den letzten 10 Jahren die Anzahl der Einpendelnden um 33% erhöht. Weiter entfernt liegende Klein- und Mittelstädte werden als Wohnstandort zunehmend attraktiver. Homeoffice und andere Formen der mobilen Arbeit ermöglichen noch mehr Flexibilität und begünstigen diese Entwicklung [BBSR23].

Abbildung 2 zeigt die Pendlerverflechtungen zwischen einzelnen Gemeindeverbänden und die durchschnittlichen Pendeldistanzen aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eines Wohnorts.

Pendlerverflechtungen sind beim Personenverkehr als räumliche Interaktion von Wohnort und Arbeitsplatz ein wesentliches Element zur Kennzeichnung der Siedlungsstruktur. Rund 39 Prozent der Erwerbstätigen pendeln dabei in einen anderen Kreis innerhalb Deutschlands [BAA18a]. Typische Auspendlerregionen sind periphere Räume, Einpendlerregionen demzufolge verdichtete Gebiete und Städte, wobei die vorhandene Verkehrsinfrastruktur Richtung als auch Entfernung der Pendlerverflechtungen beeinflusst.

Aktuelle Auswertungen von Pendelaufkommen und Pendeldistanzen des Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung zeigen, dass im Vergleich zu 2021 die Anzahl der pendelnden wieder gestiegen ist. Außerdem ist in der gleichen Zeit der durchschnittliche Arbeitsweg von 16,9 auf 17,2 Kilometer angestiegen. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der Pendeldistanzen in Arbeitsmarktzentren wie München, Berlin, Hamburg und Frankfurt. In München hat sich in den letzten 10 Jahren die Anzahl der Einpendelnden um 33% erhöht. Weiter entfernt liegende Klein- und Mittelstädte werden als Wohnstandort zunehmend attraktiver. Homeoffice und andere Formen der mobilen Arbeit ermöglichen noch mehr Flexibilität und begünstigen diese Entwicklung [BBSR23].

Abbildung 2 zeigt die Pendlerverflechtungen zwischen einzelnen Gemeindeverbänden und die durchschnittlichen Pendeldistanzen aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eines Wohnorts.

Abb. 2: Pendlerverflechtungen in Deutschland [DeAt21]

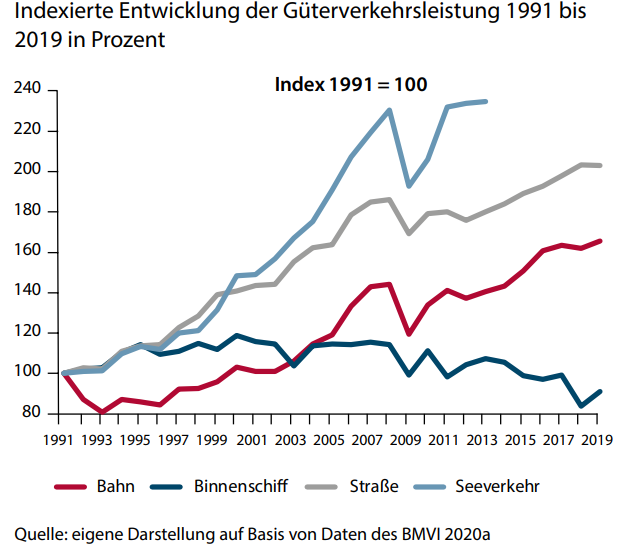

Abb. 2: Pendlerverflechtungen in Deutschland [DeAt21]Bei den Verflechtungen im Güterverkehr ist zu konstatieren, dass dieser vor der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 aufgrund der geopolitischen Veränderungen in Europa sowie durch wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Entwicklungen einen starken Anstieg zu verzeichnen hatte. Laut dem Raumordnungsbericht 2021 wird sich dieser Anstieg des Gesamtgüterverkehrs bis zum Jahre 2030 fortsetzen [BBSR21b]. Wie in Abbildung 3 zu sehen ist besonders der Straßengüterverkehr von dieser Entwicklung stark betroffen (vor allem grenzüberschreitender Güterverkehr in Form von Lastkraftwagen (Lkw) [BBR05a]. Auch beim Güterverkehrsaufkommen sind erneut deutschlandweite Disparitäten zwischen strukturschwachen und strukturstarken Regionen zu erwähnen [BBSR21b].

Abb. 3: Güterverkehrsleistung nach Verkehrsträger [BBSR21b]

Abb. 3: Güterverkehrsleistung nach Verkehrsträger [BBSR21b]Die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise im Jahre 2009 ist zwar eindeutig im zeitlichen Verlauf der Güterverkehrsleistung zu erkennen, es sind aber keine langfristigen Folgen für die künftige Verkehrsnachfrage zu erkennen oder zu erwarten [BBSR12a]. Die Verkehrsprognose 2030 geht von einer Steigerung des Transportaufkommens bis 2030 um 38 Prozent aus [BMVI13a]. Der Marktanteil einzelner Verkehrsträger würde sich dabei um weniger als einen Prozentpunkt verändern. Das BMDV erkennt in seinem 2017 veröffentlichtem "Masterplan Schienengüterverkehr", dass der verkehrsbedingte Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen in den vergangenen Jahren weiter angestiegen ist und die Verlagerung von Teilen des Straßengüterverkehrs auf die Schiene notwendig sei, um die 2016 vom Bundeskabinett verabschiedeten Klimaschutzziele zu erreichen. Diese Notwendigkeit ergibt sich hauptsächlich aus der überlegenen Energieeffizienz des Schienenverkehrs gegenüber dem Straßenverkehr. "Es muss daher gelingen, die systembedingten Vorteile noch stärker mit ökonomischer Effizienz und Logistikfähigkeit des Schienengüterverkehrs zu verbinden, um den Marktanteil des Schienengüterverkehrs in Zukunft deutlich zu steigern" [BMVI17j; S.5].

Bei den Verkehrsbeziehungen wird ein überproportionales Wachstum im Transitverkehr erwartet, während für den Binnenverkehr ein unterproportionales Wachstum angenommen wird.

Vor allem die Steigerung des Güterverkehrsaufkommen auf der Straße ist im Kontext von politischen Zielsetzungen wie dem Pariser Klimaabkommen als kritisch zu bewerten. So hat die europäische Kommission bereits im Jahre 2011 festgestellt, dass: "Um die verkehrlich verursachten Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2050 um 60 Prozent zu verringern, [...] 50 Prozent des Straßengüterverkehrs mit einer Wegstrecke von mehr als 300 Kilometern auf die Schiene oder das Binnenschiff verlagert werden [müssen]" [BBSR21b; S.74].

Bei den Verkehrsbeziehungen wird ein überproportionales Wachstum im Transitverkehr erwartet, während für den Binnenverkehr ein unterproportionales Wachstum angenommen wird.

Vor allem die Steigerung des Güterverkehrsaufkommen auf der Straße ist im Kontext von politischen Zielsetzungen wie dem Pariser Klimaabkommen als kritisch zu bewerten. So hat die europäische Kommission bereits im Jahre 2011 festgestellt, dass: "Um die verkehrlich verursachten Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2050 um 60 Prozent zu verringern, [...] 50 Prozent des Straßengüterverkehrs mit einer Wegstrecke von mehr als 300 Kilometern auf die Schiene oder das Binnenschiff verlagert werden [müssen]" [BBSR21b; S.74].