Erwerbstätigkeit in Deutschland

Erstellt am: 27.06.2011 | Stand des Wissens: 23.11.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Erwerbstätige sind Personen, die als Arbeitnehmende oder Beamte, als Selbstständige oder Freiberufliche, als Handwerkerinnen oder Handwerker, Landwirtinnen oder Landwirte oder als mithelfende Familienangehörige in einem Familienbetrieb eine Tätigkeit ausüben, die auf wirtschaftlichen Erwerb ausgelegt ist [DEST12b]. Die Gruppe der Erwerbsfähigen hingegen beschreibt alle Personen im erwerbsfähigen Alter, normalerweise zwischen 15 und 65 Jahren, unabhängig davon, ob diese tatsächlich einer Erwerbstätigkeit nachgehen [Gab12]. Der Begriff Beschäftigte deckt sich mit dem des Angestellten und beschreibt somit erwerbstätige Personen, die nicht selbstständig sind.

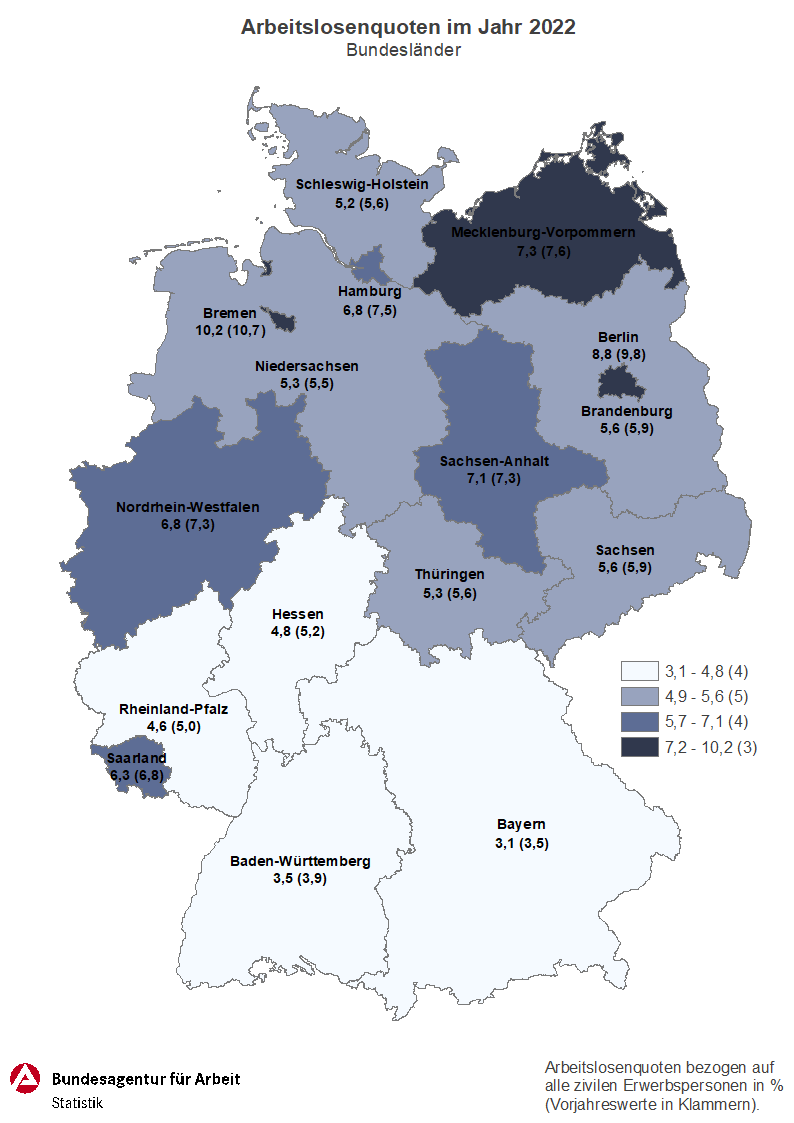

Der Anteil Erwerbstätiger ist innerhalb Deutschlands nicht einheitlich verteilt, wie Abbildung 1 mit der durchschnittlichen Arbeitslosenquote im Jahr 2022 zeigt. Die Abbildung zeigt ebenfalls die durchschnittliche Arbeitslosenquote des Vorjahres. Hier fällt auf, dass die Arbeitslosenquote in jedem Bundesland gesunken ist, es zeigen sich aber weiterhin klare räumliche Disparitäten innerhalb Deutschlands [BAA22].

Abbildung 1: Durchschnittliche Arbeitslosenquote für das Jahr 2022 [BAA22]

Abbildung 1: Durchschnittliche Arbeitslosenquote für das Jahr 2022 [BAA22]Im gesamtdeutschen Vergleich wird deutlich, dass in den neuen Bundesländern (7,2 Prozent) die Arbeitslosenquote flächendeckend bedeutend höher ist als in den alten Bundesländern (5,3 Prozent) [BaFA].

Im Jahr 2020 hatte die COVID-19-Pandemie deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Erstmals seit 2005 wurde ein Rückgang der Erwerbstätigkeit verzeichnet um 1,1 Prozent auf insgesamt 44,79 Mio. Erwerbstätige in Deutschland. Vor allem die Zahlen der geringfügig Beschäftigten und der Selbstständigen sanken 2020 deutlich um 3,7 Prozent beziehungsweise 8,3 Prozent [BAA21a, S. 46]. Entsprechend stieg im Jahr 2020 auch der Anteil der Arbeitslosigkeit in Verbindung mit COVID-19 deutlich um 19 Prozent im Jahresmittel gegenüber dem Vorjahr. Dies kam vor allem dadurch zustande, dass weniger Personen eine Beschäftigung auf- oder wiederaufnehmen konnten. Gleichzeitig gab es vermehrt Verluste des Arbeitsplatzes oder die Aufgabe einer Selbstständigkeit. Auch wurden weniger arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, wie Umschulungen oder Weiterbildungen durchgeführt [BAA21a, S. 51]. Auch der Raumordnungsbericht 2021 thematisiert eine negative Beschäftigungsentwicklung aufgrund der zukünftigen demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Hier werden auch die kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Beschäftigungsentwicklung diskutiert. Dabei werden die räumlichen sowie sektoralen Unterschiede in den Auswirkungen hervorgehoben.

Im Jahr 2020 hatte die COVID-19-Pandemie deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Erstmals seit 2005 wurde ein Rückgang der Erwerbstätigkeit verzeichnet um 1,1 Prozent auf insgesamt 44,79 Mio. Erwerbstätige in Deutschland. Vor allem die Zahlen der geringfügig Beschäftigten und der Selbstständigen sanken 2020 deutlich um 3,7 Prozent beziehungsweise 8,3 Prozent [BAA21a, S. 46]. Entsprechend stieg im Jahr 2020 auch der Anteil der Arbeitslosigkeit in Verbindung mit COVID-19 deutlich um 19 Prozent im Jahresmittel gegenüber dem Vorjahr. Dies kam vor allem dadurch zustande, dass weniger Personen eine Beschäftigung auf- oder wiederaufnehmen konnten. Gleichzeitig gab es vermehrt Verluste des Arbeitsplatzes oder die Aufgabe einer Selbstständigkeit. Auch wurden weniger arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, wie Umschulungen oder Weiterbildungen durchgeführt [BAA21a, S. 51]. Auch der Raumordnungsbericht 2021 thematisiert eine negative Beschäftigungsentwicklung aufgrund der zukünftigen demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Hier werden auch die kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Beschäftigungsentwicklung diskutiert. Dabei werden die räumlichen sowie sektoralen Unterschiede in den Auswirkungen hervorgehoben.

In der Gesamtentwicklung ist die Zahl der Erwerbstätigen seit 1970 (rund 26,6 Millionen in Westdeutschland) gestiegen, wobei diese Entwicklung nicht kontinuierlich verlief, sondern mit Zu- und Abnahmen verbunden war [VGRdL06]. Nach 1989 war sie aufgrund der Wiedervereinigung rückläufig, da viele Personen, die in der DDR angestellt waren, ihre Beschäftigung zunächst verloren, danach konnte jedoch wieder ein Anstieg verzeichnet werden - "2006 lag das Jahresmittel bei 39,1 Millionen Erwerbstätigen" [BpB11]. Im Jahr 2022 betrug die Anzahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 45,59 Millionen [Stat20].

Abbildung 2 zeigt die Erwerbstätigen in Deutschland nach Wirtschaftssektoren zwischen 1991 und 2014. Sichtbar wird der Rückgang der im primären sowie sekundären Sektor arbeitenden Personen zu Gunsten der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor (73,7 Prozent) [BPB21]. Im Jahr 2020 beträgt der Anteil an Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor etwa 74,7 Prozent [DEST21a].

Abb. 2: Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren [BPB21]

Abb. 2: Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren [BPB21]Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels erwartet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für das Jahr 2040 einen Rückgang der Erwerbstätigenzahl auf 39,2 Millionen [BBSR21d]. Auch dieser Rückgang ist räumlich ungleich über Deutschland verteilt. So weisen in der Prognose strukturschwache Regionen einen starken Rückgang in der Zahl der Erwerbstätigen auf, während strukturstarke Regionen fast keinen Rückgang zu erwarten haben. In der Raumordnungsprognose 2040 des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) wird hinsichtlich der Zahl der Erwerbspersonen ein bundesweiter Rückgang von etwa 10 Prozent prognostiziert [BBSR21d]. Dies erfordert Handlungsbedarf im Bereich der Daseinsvorsorge. Zudem muss auch künftig damit gerechnet werden, dass der Anteil der erwerbstätigen Personen im tertiären Sektor zu Lasten des primären und sekundären Sektors zunimmt.