Grundidee des Shared Space

Erstellt am: 27.06.2011 | Stand des Wissens: 28.08.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Die Planung von Stadtstraßen erfordert eine ausgewogene Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsansprüche an einen Straßenraum. Zielfelder bei der Planung sind dabei [RASt06]:

- soziale Brauchbarkeit und Barrierefreiheit

- Umfeldverträglichkeit

- Verkehrsablauf

- Verkehrssicherheit

- Wirtschaftlichkeit

Bei vorgegebener Flächenverfügbarkeit ist jedoch insbesondere in Straßenräumen mit einem hohen Aufenthalts- und Querungsbedarf die gestalterische Berücksichtigung aller Zielfelder und weiterer städtebaulicher Aspekte eine Herausforderung. Ein möglicher Ansatz wurde darin gesehen die gegenseitige Verständigung der Verkehrsteilnehmenden zu intensivieren bei möglichst weitgehendem Verzicht auf Verkehrsregeln, Lichtsignalanlagen und Beschilderungen [KEU05, Or11]. Bei diesem im Allgemein "Shared Space" genannten Ansatz handelt es sich nicht um ein vorgefertigtes Entwurfskonzept. Die zentrale Idee ist die gemeinsame Nutzung eines öffentlichen Raums auch in zentralen Bereichen mit hohem Verkehrs- und Querungsaufkommen nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmender. Das Konzept hierzu soll gemeinsam mit allen Beteiligten entwickelt werden. "Im Unterschied zu den Verkehrsberuhigungsmaßnahmen der 1980er Jahre setzt Shared Space nicht auf restriktive Regeln für den Verkehr, sondern auf die Attraktivität von Räumen und die Psychologie der Menschen" [BeHä10]. Das Ziel besteht vielmehr darin, "[...] unsere Straßen entsprechend der unterschiedlichen Anforderungen [...] vielfältig zu nutzen" [BeHä10]. Herkömmliche Straßenräume sind geprägt durch eine strikte räumliche Trennung und Flächenzuweisung für die unterschiedlichen Verkehrsmoden und eine regelabhängige Interaktion aller Verkehrsteilnehmenden. Diese werden beim Shared Space-Gedanken durch eine situationsabhängige Kommunikation und Verständigung der Verkehrsteilnehmenden untereinander ersetzt. Zur Entwicklung gemeinsam genutzter Räume beruft sich die Grundidee von Shared Space im Wesentlichen auf die folgenden drei Grundprinzipien [Lutz10]:

- Partizipation,

- Gestaltung der Umgebung und

- Psychologie.

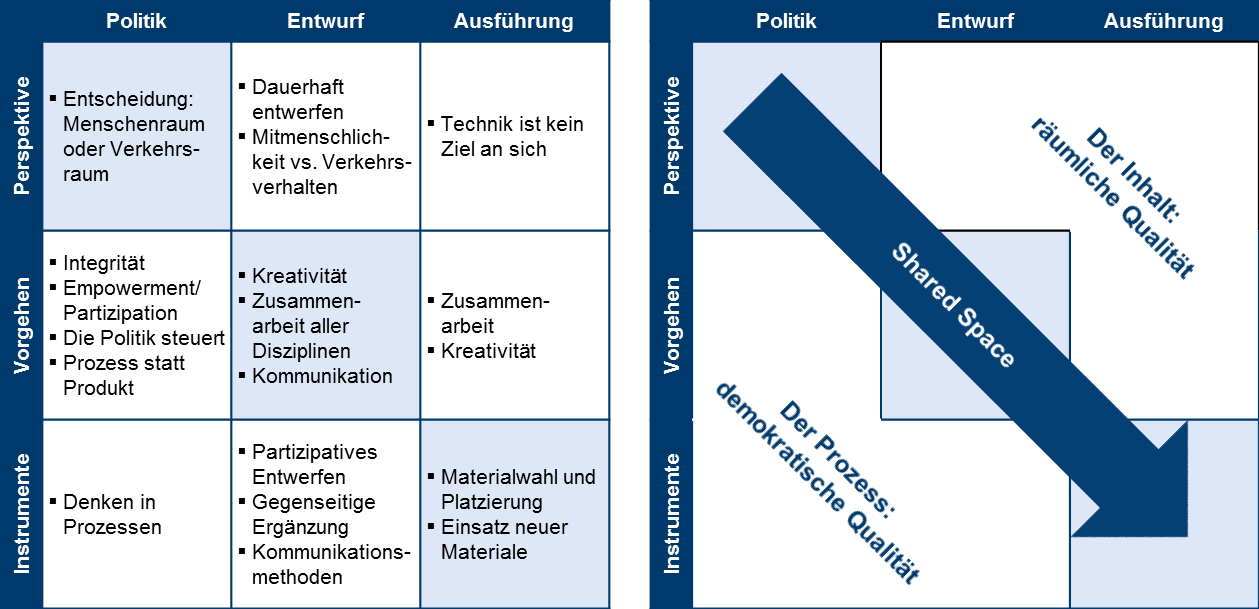

Unter Partizipation wird die Bündelung der Kräfte von Politikerinnen und Politikern, Fachleuten und Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines Lern- und Arbeitsprozesses verstanden, um gemeinsam den Shared Space-Bereich zu entwickeln [Lutz10]. Die Politik hat hierbei die Aufgabe, übergeordnete Ziele festzulegen (zum Beispiel die zukünftige Nutzung). Im Sinne des "Empowerments" sollen Politikerinnen und Politiker durch entsprechende Weichenstellung die gesellschaftliche Kraft (zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Interessenverbände) und gleichzeitig das Fachwissen (Fachleute und Sachverständige) mobilisieren, um bessere und vor allem ausgewogenere Lösungen zu finden [KEU05, Lutz10]. Die Abbildung 1 zeigt das neun Zellen-Modell, welches den Entwicklungsprozess von der Entscheidung über die Planung bis hin zum Entwurf im Sinne der Shared Space-Idee aufzeigt. Mit ihm soll vor allem auch durch interdisziplinäres Vorgehen ein hoher fachlicher, räumlicher Qualitätsanspruch (Wissen und Erfahrung aus verschiedenen Fachbereichen) und demokratischer (gesellschaftliche Verankerung: breites Engagement, Mitarbeit und Mitverantwortlichkeit) erreicht werden.

Abbildung 1: Das Modell der neun Zellen und der zweifache Qualitätsanspruch von Shared Space [KEU05]

Abbildung 1: Das Modell der neun Zellen und der zweifache Qualitätsanspruch von Shared Space [KEU05]Bei der Gestaltung der Umgebung soll die räumliche Gestaltung des gemeinsam entwickelten Shared Space-Bereiches den Charakter des Verweilens betonen und so die Verkehrspolitik zu sozialem Verkehrsverhalten anregen [KEU05]. Grundannahme hierfür ist, dass das menschliche Verhalten, auch im Verkehr mehr von der Ausstrahlung eines Raumes geprägt wird als von Geboten und Verboten [KEU05, Lutz10]. Dementsprechend soll der Straßenraum in das gesamträumliche Konzept integriert werden. Hierzu werden

- Landschaft,

- Architektur und

- kulturelle Besonderheiten

der jeweiligen Örtlichkeit besonders betont. Mit der Ausstattung und Gestaltung der Straßenräume sollen die Möglichkeiten der menschlichen Begegnung, der Kommunikation und des sozialen Miteinanders besser ermöglicht werden. Damit wird die Individualität und Einzigartigkeit jeder Shared Space-Realisierung begründet [Lutz10]. Die Shared Space-Philosophie setzt psychologisch bewusst auf eine gewisse Verunsicherung der Verkehrsteilnehmenden, wodurch die tatsächliche Sicherheit erhöht werden soll. Durch den Verzicht der üblichen straßentechnischen Ausstattung (Trennprinzip, Beschilderung, Markierungen oder verkehrstechnische Eingriffe) und die verkehrliche Nutzung gemeinsamer Flächen (Mischnutzung) wird den motorisierten Verkehrsteilnehmenden mehr Rücksichtnahme abverlangt und den nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmenden (Fuß- und Fahrradverkehr) mehr Vorsicht und Courage. Sozialverträgliche Geschwindigkeiten, Kommunikation und Interaktionen werden möglich [Lutz10, KEU05]. Komplizierte Verkehrsregeln und verkehrstechnische Eingriffe werden in Shared Space-Bereichen durch die gegenseitige Rücksichtnahme (Kommunikation und Verständigung per Blickkontakt) und die Rechts-vor-Links-Regelung ersetzt.